Платон - Диалоги

- Название:Диалоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Платон - Диалоги краткое содержание

В издании представлены диалоги древнегреческого философа Платона.

Диалоги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

29

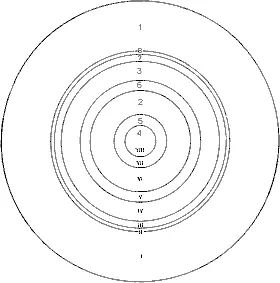

О Необходимости – Ананке – и ее ипостасях, а также о трех Мойрах см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий» (стр. 575). Имена этих вершительниц судьбы человека означают: Лахесис – «дающая жребий» (lagchano – «получать по жребию»); Клото – «пряха», «прядущая нить человеческого жребия» (clotho – «прясть»); Атропос – «неизменная», «неколебимая» (букв.: «та, которая не поворачивает назад»). Таким образом, первая Мойра вынимает жребий для человека в прошлом, вторая прядет его настоящую жизнь, а третья неотвратимо приближает будущее. Соответственно Клото – настоящее – ведает внешним кругом неподвижных звезд; Атропос – будущее – ведает подвижными планетами внутренних сфер; Лахесис, как определяющая жребий, объединяет оба типа движения.

Рис. 2а.

Вид веретена Ананки сверху. Римские цифры обозначают порядок сфер. Арабские – соотношение их поверхностей

30

Здесь речь идет о гении («демоне») человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении, направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, «то светлым, то мрачным» (Epist. II 2, 187—189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о «демоне рождения» и борьбе в человек двух демонов – доброго и злого (Pyth. Ill 34). Ср. «Федон» (107d) – о гении, или «демоне», достающемся человеку при жизни и сопутствующем ему в смерти. Важно отметить мысль Платона о выборе гения самим человеком, что свидетельствует о свободе воли. См. также А. Ф. Лосев . Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 55—60.

31

Орфей – см. выше, прим. 16 к кн. II.

32

Фамира – см. т. 1, прим. 11 к диалогу «Ион».

33

После гибели Ахилла его оружие присудили не храбрейшему греку Аяксу , сыну Теламона , а «хитроумному» Одиссею. Этому сюжету посвящена трагедия Софокла «Аякс-биченосец».

34

Агамемнон – см. т. 1, прим. 20 к диалогу «Кратил».

35

Аталанта . – дочь Иаситна и Климены – дева-охотница из Аркадии, участвовавшая в Калидонской охоте и получившая из рук Мелеагра голову убитого вепря.

36

Эпей – см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Ион».

37

Ферсит – см. т. 1, прим. 89 к диалогу «Горгий».

38

Одиссей – см. т. 1, прим. 54 к «Апологии Сократа».

39

Лета – река забвения в царстве мертвых, испив которую души умерших забывали свою земную жизнь. О «долине Леты» упоминает Аристофан (Ran. 186).

40

Река Амелет – т.e. «уносящая заботы», «беззаботная». Ср. у Вергилия (Аеп. VI 714 сл.), где души умерших «у волн реки Леты пьют беззаботные струи и долгое забвение», т.e. Лета п Амелет здесь отождествляются, так как забвение дает полное отсутствие заботы.

В этих образах Леты и реки Амелет есть отзвуки преданий о воде Мнемосины, т.e. памяти, с одной стороны, и Леты, т. e. забвения, с другой. Павсаний пишет о прорицалище Трофония в Лебадее, где паломник пьет сначала воду из источника Леты, чтоб забыть о заботах и волнениях, а затем из источника памяти, чтобы запомнить все, что он видел в пещере Трофония (IX 39, 8). О реках Аида см. «Федон», 113а-d.

41

История загробного существования души, ее странствий и перевоплощений подробно освещена с учетом других сочинений Платона в т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий».

42

Сократ призывает своих собеседников стремиться вверх, т.e. восходить к высшему благу (см. также т. 2, «Федр», 256b-257а и прим. 40, 41 к тому же диалогу).

27. Тимей

1

Сократ напоминает о разделении общества на сословия в идеальном государстве, о чем шла речь в беседе, состоявшейся два дня назад (Государство II 369а – 374е).

2

Ср.: Государство II 375с, 376с.

3

О воспитании в идеальном обществе см.: Государство II 376е – 379а, о мусическом воспитании – III 398с – 403с. См. также: Критон, прим. 13.

4

См.: Государство III 415d – 417b.

5

См. там же, V 451с – 457е.

6

См. там же, V 457d – 461а.

7

О браке по жребию см. там же, V 460а.

8

См. там же, III 415bc, V 460cd.

9

См.: Апология Сократа, прим. 9; Феаг, прим. 4.

10

Локры Италийские славились своим законодательством, установленным Залевком, учеником Пифагора (см.: Законы I 638а), в VII в. Залевк и Харонд, согласно Диодору (XII, 11-19 // Diodori bibliotheca historica / Ed. Vogel – Fischer. Vol. I. Lipsiae, 1893), считались идеальными законодателями в городах Сицилии и Юж. Италии. В италийских городах пифагорейского союза законодателями и политиками часто были философы, например Пифагор, Филолай, Архит, и их ученики. Тимей тоже, как известно, занимал высокую государственную должность.

11

О семи мудрецах и Солоне см.: Гиппий больший, прим. 2.

12

Аристотель в «Риторике» (I 15, 1375b 32-34) пишет об элегиях Солона, обращенных к Критию. Полулегендарная-полуисторическая родословная Крития и Платона (по схолиям к «Тимею», Диогену Лаэрцию, Плутарху и Проклу) может быть представлена следующим образом: родоначальником являлся морской бог Посейдон, отец фессалийца Нелея, правнуком которого считался последний афинский царь Кодр. Солон и Дропид были потомками Кодра, а Критий-старший – сыном Дропида; Критий-младший был внуком Дропида, а Платон – его правнуком. См. также: Хармид, прим. 16.

13

Имеется в виду Афина.

14

Если следовать исторической хронологии, то 90-летний Критий рассказывал это предание своему 10-летнему внуку, тоже Критию, приблизительно около 505—510 гг.

15

Третий день праздника Апатурий (27-29-го числа месяца Пианепсиона – октябрь – ноябрь) назывался Куреотис, так как мальчики и девочки (κούροι и κόραι) в этот день принимались в члены отцовской фратрии; может быть, однако, и потому, что мальчики в этот день приносили в жертву богам прядь своих волос (κουρά – стрижка). Этимология слова «апатурий» неясна. Возможно, оно означает «совместный, общий праздник отцов фратрии» (όμος – общий, πατήρ – отец).

16

Фратрия – совокупность нескольких родов. Несколько фратрий составляли филу.

17

О путешествии Солона в Египет и философских беседах со жрецами из Гелиополя и Санса сообщает Плутарх (Солон XXVI). Смуты, упоминаемые здесь, видимо, начались после отъезда Солона из Афин в 571 г., когда его младший родственник Писистрат пытался установить тиранию, и длились несколько лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: