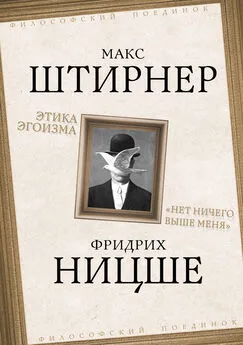

Макс Штирнер - Единственный и его собственность

- Название:Единственный и его собственность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Штирнер - Единственный и его собственность краткое содержание

Это - одна из тех книг, которая изменила облик европейской цивилизации.

"Единственный и его собственность" - главный труд немецкого философа Макса Штирнера (1806-1856), идеи которого на сорок лет опередили возникновение индивидуализма и анархизма, предтечей которых его и считали.

Бунтарский дух этой книги не является самоцелью: читатель держит в своих руках произведение, где требование переоценить привычные ценности, критически взглянуть на место человека в культуре глубочайшим образом обосновано.

Единственный и его собственность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Презренно не оправдать доверия, которое мы добровольно вызвали; но эгоисту не стыдно обмануть надежды всякого, кто захочет захватить нас в свою власть посредством клятвы, не стыдно заставить его потерпеть страшнейшую неудачу в его хитрости и недоверии. Если ты меня хотел связать, так узнай теперь, что твои оковы я сумею разбить.

Вопрос в том, дал ли я право на доверие. Если преследующие моего друга спрашивают меня, куда он бежал, то я, конечно, наведу их на ложный путь. Почему он спрашивает как раз меня, друга преследуемого? Чтобы не быть лживым, изменившим другом, я предпочитаю быть лживым по отношению к другу. Конечно, я мог бы из мужественной совестливости сказать: я не хочу отвечать на это (так решает этот случай Фихте); но этим я спасу любовь к истине, а для друга… ничего не сделаю, ибо если я не введу врага в обман, то он может случайно напасть на верный путь. Моя любовь к истине выдала бы друга, ибо она воспрепятствовала бы мне сказать мужественную ложь. Для кого истина – идол, нечто святое, тот должен перед ней преклониться, тот не смеет идти наперекор ее требованиям, не смеет мужественно сопротивляться; короче, он должен отказаться от геройской лжи. Ибо для лжи надо не меньше мужества, чем для истины. Этого мужества большею частью не хватает юношам, они предпочитают сознаться в правде и пойти за это на плаху, чем уничтожить дерзкой ложью мощь врагов. Для них истина «священна», а священное требует всегда и всюду слепого преклонения, подчинения и жертв. Если вы не дерзки, не высмеиваете святое, то вы кротки и становитесь слугами вашей святыни. Стоит бросить вам несколько зернышек истины в западню, как вы наверняка начнете клевать их и… глупцы попались. Вы не хотите лгать? Так погибайте же жертвами истины и становитесь мучениками. Мучениками за что'? За себя, за свою индивидуальность? Нет, за вашу богиню – истину. Вы знаете только два рода службы, только двух слуг: слуг истины и слуг лжи. Так служите же истине во имя Господне!

Иные тоже служат истине, но «в меру» и делают большое различие между простой ложью и ложью под присягой. Разницы, однако, тут нет, ибо присяга – только сильно подкрепленное показание. Вы считаете себя вправе лгать, если вы только не присягнули. Кто хочет быть последовательным, тот должен, однако, и так же строго осуждать и проклинать простую ложь, как и ложную клятву. Но в морали сохранился старый спорный пункт, который обсуждается обычно под названием «лжи по необходимости». Но, если быть последовательным, нельзя, признавая такого рода ложь, отрицать «присягу по необходимости». Если я оправдываю мою ложь, как совершенную по необходимости, то я не должен быть малодушным и отвергать эту законную ложь, лишив себя наиболее сильного подтверждения ее. Если я что-либо делаю, так почему же не совершать дела до конца и безо всяких оговорок (reservatio mentalis)? Если уж лгать, так лгать полностью, вполне сознательно, в полную силу. Будучи шпионом, я должен был бы клясться врагам в каждом своем ложном показании: раз я решил их обмануть, я не должен стать вдруг трусливым и нерешительным по отношению к присяге. Иначе я не способен быть лжецом и шпионом и не должен быть им: ведь я дал бы добровольно в руки врагов средство меня поймать.

Но и государство боится присяги по необходимости и не допускает поэтому обвиняемого к присяге. Но вы не оправдываете страх государства; вы лжете, но не присягаете фальшиво. Если вы совершаете, например, какое-нибудь благодеяние, но так, чтобы об этом ничего не знал облагодетельствованный вами, а последний все же догадывается, то вы в ответ на его предположения отпираетесь всеми силами; если же он все-таки настаивает, то вы говорите: «Уверяю вас, нет!». Но если бы дело дошло до клятвы, то вы бы отказались поклясться, ибо из страха перед святым вы никогда не доходите до конца. Против святого у вас нет собственной воли. Вы лжете «в меру», также, как вы «в меру» свободны, «в меру» религиозны (духовенство не должно «переступать пределы», о чем теперь ведется вздорный спор между университетом и церковью), «в меру» монархичны (вы хотите ограниченного конституцией, основными государственными законами монарха). Все чтобы было в меру – тепловатое, а не горячее и не холодное: наполовину Божеское, наполовину дьявольское.

В одном из университетов студенты условились считать каждое честное слово, которое они должны давать «университетскому судье», несуществующим и абсолютно с ним не считаться. Они видели в требовании честного слова западню и решили, что единственное средство защиты – не придавать никакого значения своему вынужденному слову. Если кто-либо нарушил слово по отношению к студенту же, он считался бесчестным, а кто совершал такой же поступок по отношению к судье, тот высмеивал в кругу своих товарищей обманутого судью, воображавшего, что слово, данное другу, и слово – врагу, имеют одну и ту же ценность. Не теория, а практическая необходимость научила там студентов поступать так, ибо в противном случае им пришлось бы изменять своим товарищам. Так как средство оказалось практичным, то оно перешло в теорию. Честное слово, присяга имеет значение лишь по отношению к тому, кому я даю право их получить; но кто меня вынуждает, тот получает только вынужденное, то есть вражеское слово, слово врага, верить которому нет никакого основания, ибо враг не дает нам на это права.

Впрочем, сами государственные суды не признают нерушимость присяги. Ибо если бы я и поклялся привлеченному к судебной ответственности ничего не говорить против него, то, несмотря на связывающую силу клятвы, суд потребовал бы показаний у меня, если бы же я отказался их давать, меня засадили бы в тюрьму, где я сидел бы, пока не нарушил бы клятву. Суд «освобождает меня от моей клятвы» – как это великодушно! Если кто-нибудь может освободить меня от исполнения данной клятвы, то я первый имею право это сделать.

Как курьез и напоминание о том, какие бывают клятвы, я приведу клятву, которую должны были дать императору Павлу освобожденные им из плена поляки (Костюшко, Потоцкий, Немцевич). « Мы клянемся не только хранить веру и повиновение государю императору, но и проливать нашу кровь для его славы. Мы клянемся все открывать, если мы когда-либо узнаем об опасности, угрожающей его личности или его государству. Мы заявляем, наконец, что, в каком бы месте на земле мы ни находились, единого слова императора достаточно, чтобы мы все покинули и немедленно явились к нему».

Есть одна область, в которой, как кажется, принцип эгоизма восторжествовал над принципом любви и нуждается только в твердом и уверенном сознании полного права на победу. Эта область – спекуляция в ее двояком проявлении: в мышлении и в торговле. Мысль человека работает, не справляясь с последствиями своих выводов, и люди спекулируют, невзирая на вред, который могут принести многим их предприятия. Но когда нужно быть последовательным до конца, когда должен быть сброшен последний остаток религиозности, романтизма или « человечности », тогда вновь пробуждается религиозная совесть и опять обращаются хотя бы в «человечность». Жадный спекулянт бросает несколько грошей в кружку для бедных и «делает добро», смелый мыслитель утешает себя тем, что он трудится для процветания человеческого рода и что его разрушение «принесет пользу» человечеству или же, наконец, что он «служит идее»; человечество, идея для него то нечто, о чем он должен сказать: оно выше меня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: