Ричард Броуди - Психические вирусы

- Название:Психические вирусы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Поколение

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9763-0068

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Броуди - Психические вирусы краткое содержание

Дерзкая и остроумная книга Ричарда Броуди переворачивает все, на чем до сих пор стояли психология, политология и менеджмент. Мышление и поведение человека, утверждает он, диктуются мемами. Мем — это психовирус, мыслеобраз. Он зарождается в нашем сознании и начинает самостоятельную жизнь. Он размножается и меняет наше поведение.

Мемы бывают забавными, как покемоны, и безобидными, как мини-юбки, а бывают вредными, как еда из «Макдональдса», и даже зловещими, как фашизм. Мемы могут сделать вас счастливыми и богатыми, а могут — бедными и больными.

Эта книга научит вас не только распознавать психовирусы, но и отделять хорошие мемы от плохих. Хватит подчиняться мемам — лучше заставьте их работать на вас!

Психические вирусы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Репликатором называется любой копируемый объект вне зависимости от того, каков процесс копирования и был ли этот процесс преднамеренным или случайным.

Иногда в процессе эволюции совершаются ошибки. И это тоже — одно из необходимых условий эволюции. Если точность копий слишком высока, ничего не изменится. И напротив — если копии не точны вовсе, то мы не можем говорить о наличии репликатора: вскоре в процессе репликации благоприобретенные качества утрачиваются полностью (например: копия копии с копии докладной записки не поддается прочтению).

Существует два необходимых условия эволюции: репликация, сочетающаяся с определенной точностью копирования, а также мутация, сочетающаяся с определенной степенью неточности.

Безусловно, если репликатору удается оставить лишь одну или две своих копии, то для понимания процесса эволюции такой репликатор большого интереса представлять не будет. Нас интересуют такие репликаторы, которые оставляют большое число своих высокоточных копий, которые, в свою очередь, тоже становятся репликаторами, и возникает в этом процессе экспоненциальный рост количества копий. Затем мы поговорим о выживании наиболее приспособленных — под этим понятием мы подразумеваем выживание тех объектов, которым удалось наилучшим образом воспроизвести себя — путем производства собственных копий.

В эволюции понятие приспособляемости означает степень вероятности организма оставить свои копии. Чем выше степень приспособленности организма, тем больше у него шансов оставить свои копии.

Слово «приспособленный» в рамках нашей эволюционной модели означает только это. Когда мы его употребляем, мы не имеем в виду силу организма, его живучесть, долговечность или исключительный интеллект. Если репликатор обладает высокой приспособляемостью, то он хорошо воспроизводится. Больше ничего не имеется в виду.

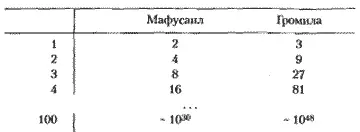

Конечно, соблазнительно думать, что долговечный репликатор имеет ряд преимуществ перед тем, который существует более короткий период времени, что он может оставить большее число собственных копий. Однако нехитрый математический расчет показывает, что это не так. Представим двух репликаторов: Мафусаила, который прожил сто лет и каждый год «создавал» собственную копию, то есть в общей сложности — оставил 100 детей; и Громилу, который прожил только один год, но до смерти успел создать три собственные копии. На таблице показана общая численность копий каждого из них в расчете на год.

Итак, цифра 10 30— единица с тридцатью нолями — может показаться «неплохим результатом» Мафусаила. Тем не менее, через сто лет мы смогли бы насчитать примерно в 1018 раз больше копий плодовитого Громилы, чем долговечного Мафусаила, — иными словами, 1 000 000 000 000 000 000 Громил на одного Мафусаила. И рано или поздно Громилы начали бы поедать Мафусаилов на обед.

Наиболее приспособленные репликаторы производят наибольшее число собственных копий, в результате чего распространяются шире, чем другие. Выражение «выживание наиболее приспособленных» отчасти способно ввести в заблуждение. Правильнее было бы сказать «преобладание наиболее приспособленных». Дело в том, что когда ресурсы ограничены, успех наиболее приспособленных репликаторов становится поражением тех, кто приспособлен хуже.

Эти положения заставляют нас вспомнить понятие «эгоистичного гена», введенное Доукинсом. Теория «эгоистичного гена» позволила проникнуть в суть такого числа вопросов и загадок эволюции, что ее можно сравнить с открытием астрономов, после которого стало ясно, что Земля не является центром Вселенной.

Доукинс популяризовал теорию «эгоистичного гена» в своей книге, вышедшей в 1976 г. В ней он впервые употребил термин «мем». Однако сама концепция «эгоистичного гена» была разработана раньше — в 1963 г. она была изложена в работе английского биолога Уильяма Д. Гамильтона. До появления работы Гамильтона большая часть ученых полагала, что «центром» эволюции были «мы» — или отдельные особи того или иного вида. Дарвиновская теория заключалась в том, что движущей силой эволюции является выживание наиболее приспособленных особей, которые способны оставить наибольшее число своих подобий. Блестящая догадка Дарвина — эволюция видов путем естественного отбора — достаточно хорошо объясняла известные факты, и поэтому она господствовала в научной мысли на протяжении длительного периода. Но не следует забывать, что Дарвин ничего не знал о ДНК.

Теория эгоистичного гена вынудила ученых-эволюционистов сместить внимание с «наиболее приспособленных особей» на «наиболее приспособленные ДНК». Дело в том, что именно ДНК сохраняет всю информацию, которая передается из одного поколения в другое. Отдельные представители того или иного вида, проще говоря, не реплицируют самих себя, то есть не производят собственных копий. Родители не клонируют самих себя, и их дети не являются их точными копиями. Они лишь воспроизводят отдельные фрагменты молекул ДНК в новом индивиде. Те участки молекул ДНК, которым наилучшим образом «удается» быть воспроизведенными, становятся наиболее многочисленными, и именно они, — а не отдельные особи, — составляют основу «выживания наиболее приспособленных».

Те участки ДНК которым удается теми или иными средствами реплицироваться, называются генами. Тот факт, что центральным стержнем эволюции является не забота о нашем благополучии, а сохранение отдельных генов, заставляет исследователей говорить об эгоистичных генах.

Парадоксальным образом одним из подтверждений теории эгоистичного гена для ученых стало альтруистичное поведение некоторых видов животных. В ходе эволюции роль рабочих пчел определилась следующим образом: они должны трудиться всю свою жизнь для того, чтобы прокормить свою мать — плодную матку, или «королеву». Сами рабочие пчелы потомства не оставляют. По воле генетического каприза природы потомки плодной матки будут иметь больше общих участков ДНК с рабочими пчелами, чем собственные дети рабочих пчел — если бы они у них были. Иными словами, эгоистичным генам рабочих пчел более выгодно такое, а не иное поведение.

В животном мире самки могут пойти на серьезный риск, чтобы защитить своих детенышей. Допустим, к самке с двумя детенышами приближается хищник, от которого она может убежать (но не ее выводок). Если мать останется с выводком, то вероятность выживания всех троих будет составлять 50 %. Поскольку каждый детеныш наследует, по меньшей мере, половину ДНК своей матери [9] Отдельные участки молекулы ДНК отца могут совпадать с ДНК матери, вследствие чего детеныш будет обладать более 50 % общих участков молекулы ДНК со своей матерью.

, можно с помощью нехитрого подсчета показать, что решение самки остаться со своими детьми будет подкреплять «большее число ДНК», чем решение бросить собственное потомство и спасать «свою шкуру». Борьба с хищником в среднем позволяет сохранить для мира большее число генов, отвечающих за решение «защищать своих детей», тогда как бегство спасет меньшее число генов, отвечающих за решение «спасайся бегством».

Интервал:

Закладка:

![Джессика Броуди - Небо без звезд [litres]](/books/1074362/dzhessika-broudi-nebo-bez-zvezd-litres.webp)

![Ричард Престон - Война с вирусом Эбола [Как геномические исследования помогают сдержать распространение эпидемии]](/books/1085986/richard-preston-vojna-s-virusom-ebola-kak-genomiche.webp)