Лао-цзы - Дао дэ цзин

- Название:Дао дэ цзин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лао-цзы - Дао дэ цзин краткое содержание

В настоящем издании публикуется перевод самого читаемого и перечитываемого во всем мире даосского канона «Дао дэ цзин», который выполнен известным отечественным китаеведом Владимиром Малявиным с учетом новейших научных данных и снабжен подробными примечаниями и комментариями.

Книга рассчитана как на специалистов-китаеведов, так и на широкий круг читателей, интересующихся философией и культурой Востока.

Дао дэ цзин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

7. В последней строке слово «царство» ( го ), как отмечает Цзэн Вэйхой, в чжоускую эпоху часто обозначало владение именно чжоуского царя. Выражение «то, что приносит благо» (букв. «предметы, дарующие выгоду»), понимается комментаторами по-разному. Хань Фэй отождествил их с наградами и наказаниями. Ван Би толкует его как «следование природе вещей, неприменение наказаний, так что предмет этот не виден, а все занимают свое место. Если же пользоваться наказаниями ради того, чтобы принести благо царству, тогда пропадешь». Согласно Хэшан-гуну, речь идет о «пути властвования», который «можно показать занимающимся государственными делами чиновникам». Су Чэ усматривает здесь намек на способность правителя, предстающего слабым и бездеятельным, обезопасить себя от «крепких и сильных». Еще более решительно в пользу такой трактовки высказываются Люй Хуэйцин и Дэцин (см. ниже), которые полагают, что здесь имеется в виду «мягкость и слабость». Цао Синьи возвращается к исходному «предметному» пониманию этого образа: он говорит о «предметах, которые ранят людей». Между тем нетрудно предположить, что ключ к пониманию последней фразы дают предыдущие строки: речь идет о знании, которое так же благотворно для царства и так же сокровенно, как благотворна для рыбы скрывающая ее пучина вод. Таково «опережающее прозрение», которое проявляется вовне именно как уступление. Западные переводчики, следуя позднейшим китайским комментаторам, почти единодушно понимают этот образ как «острое оружие», словно не замечая, что подобный перевод противоречит присутствующей в предыдущей строке апологии «мягкости».

8. В этой главе рифмуется ее заключительная часть, а именно: строки 9 – 10 и 11 – 12.

Названием главы стало ее ключевое выражение: «Опережающее прозрение». Оно, несомненно, соотносится с выражением «вечнопреемственность прозрения» в главе XXVII. Преемственность есть абсолютное событие как всеобщая со-бытийственность. Это значит, что истина доступна тому, кто умеет «переворачивать ситуацию» и видеть все «в другом свете». Вот и недеяние Лао-цзы не сводится ни к бездействию и пассивности, ни к некоему «естественному», соответствующему «течению событий» действию. Его неизбывная и неизъяснимая «утонченность» состоит в том, что в свете символического круговорота Пути всякое явленное действие предполагает действие противоположно направленное. Недеяние, или чистая действенность, имеет свою пространственную форму: таковой является двойная спираль, которая выступает также проекцией вращающейся сферы на плоскость. В пространстве двойной спирали в каждый момент времени по отношению к центру имеется два противоположно направленных движения. Подвижник Пути, говорил Чжуан-цзы, «идет двумя дорогами»: он одновременно «расширяется» и «сжимается», «удаляется» и «возвращается». В китайском искусстве каллиграфии или кулачного боя поворот писчей кисти или руки вправо предваряется внутренним движением влево, и наоборот, в китайской стратегии атака приуготовляется отходом и т. д. Это не технический прием, а следование некоему высшему закону мироздания, исключающее произвол и интеллектуальный анализ. Победа здесь достается тому, кто глубже проник в исток спиралевидной «оси Пути». Тот, кто прозрел сокровенные «семена» явлений, способен предвосхищать и упреждать события. Разыскание фокуса этой двуслойной сферы – непосильная задача для ratio . Но можно понять, что есть некая невидимая глубина опыта, где всякое движение предваряется абсолютным покоем. Такая не-двойственность одного и другого, неисчислимый, но неустранимый разрыв между ними заслуживает названия «тончайшего». Эта внутренняя глубина понимания, равнозначная бесконечной действенности и потому делающая возможным любой успех, не может быть объективирована и представлена на всеобщее обозрение. Стремление свести ее к предмету, представить равнозначно забвению Пути . По словам Дэцина, в этом загадочном пассаже «говорится о самопроизвольности силы вещей, которую люди не могут расследовать. Эта сила вещей, достигнув предела, переходит в противоположное. Люди не могут ее измерить, вот почему здесь говорится об “опережающем прозрении”… Мягкость и слабость – вот что приносит благо царству. Но государь не должен показывать их людям, ибо в таком случае он породит себе врагов и навлечет на себя презрение». Вывод: нельзя «небесную глубину» существования вывести на плоскость умозрения, нельзя символическое смешивать с действительным. Мудрый потому и мудр, что оберегает первое во втором.

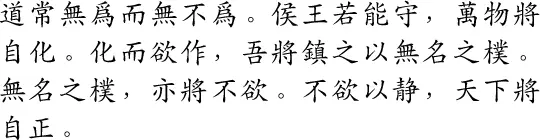

XXXVII

Путь вечно в недеянии,

А в мире все делается.

Если князья и цари смогут блюсти его,

Вещи сами себя претворят.

Если потом они возымеют желание действовать,

Я сдержу их безымянной простотой.

Безымянная простота не таит никаких желаний.

Когда в покое не родится желаний,

Поднебесный мир выправится сам собой.

1. Начальная строка, согласно мнению большинства китайских комментаторов, означает: «Путь в своем великом постоянстве ничего не делает…». Цзян Сичан отождествляет здесь постоянство с «подлинностью». В обоих мавандуйских списках здесь не содержится упоминания о «недеянии», а вместо этого сказано: «Путь вечно не имеет имени». Отметим, что в таком виде эта строка вместе с двумя следующими обнаруживает разительное сходство с началом главы XXXII. В тексте из Годяня начальная строка совпадает с традиционным вариантом, а 2-я строка отсутствует.

2. Фигурирующее в 4-й строке понятие «превращения» ( хуа ) указывает на неразличимые опытным путем микроперемены, благодаря которым созревает все живое и свершается судьба всего сущего. Поэтому в китайской традиции оно наделялось моральным смыслом и обозначало сущность благого правления. Подобные «превращения», естественно, могут порождать новые желания.

3. В 5-й строке слово «действовать» в оригинале имеет значение «произвольно создавать», «выделывать».

4. В 6-й строке иероглиф «сдерживать» имеет также значение «подчинять», «покорять», которое принимают некоторые переводчики. Словом «простота» в данном случае передан известный нам термин пу , который в других местах переводится словосочетанием Цельный Ствол. Перевод И. С. Лисевича: «Я подавил бы его безымянным Девственным древом». Вэй Юань отождествляет эту «безымянную простоту» с «покоем» и «остановкой познания». Такая простота, продолжает Вэй Юань, воплощает идеальное состояние народного духа. В годяньском списке эта строка и ее продолжение выглядят иначе: «Нужно также знать, когда имеешь достаточно. Когда знаешь, что имеешь достаточно, приходит покой…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: