Лао-цзы - Дао дэ цзин

- Название:Дао дэ цзин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лао-цзы - Дао дэ цзин краткое содержание

В настоящем издании публикуется перевод самого читаемого и перечитываемого во всем мире даосского канона «Дао дэ цзин», который выполнен известным отечественным китаеведом Владимиром Малявиным с учетом новейших научных данных и снабжен подробными примечаниями и комментариями.

Книга рассчитана как на специалистов-китаеведов, так и на широкий круг читателей, интересующихся философией и культурой Востока.

Дао дэ цзин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Под «сокровищами», упоминаемыми в 9-й строке, большинство комментаторов понимают «три сокровища», о которых говорится в главе LXVII. Впрочем, в глоссах Хэшан-гуна это слово толкуется как «тело». Р. Хенрикс считает возможным рассматривать главы LXVII–LXIX мавандуйских списков как единую главу.

7. Слово «скорбит» в последней строке толкуется китайскими комментаторами по-разному. Хэшан-гун отождествляет его с «глубокой любовью», упоминаемой в главе LXVII. Согласно Ван Би, «скорбь» в данном случае соответствует позиции того, кто «не ищет выгоды, не избегает вреда, сожалеет о сражении и потому должен победить». Эту трактовку поддерживает И Шуньдин, и ее считает допустимой Сюй Каншэн. Юй Юэ вообще считает присутствие этого знака ошибкой переписчика и предлагает заменить его словом «уступать». Толкование Хэшан-гуна кажется наиболее предпочтительным: «скорбь», порождаемая любовью, есть спутница той необычайной чувствительности духа, которая позволяет овладевать стратегическим преимуществом и одерживать победу.

8. В этой главе рифмуются строки 2 – 3, 5 – 6, а также 4 и 7.

Не следует забывать, что Лао-цзы – один из патриархов китайской военной стратегии. Но это, без сомнения, самый мудрый патриарх, которого интересует не техника достижения военной победы и тем более не ее плоды, а загадочные, даже парадоксальные законы противоборства, приносящие победу тому, кто знает о «трех сокровищах» жизни, а потому умеет уступать, сдерживать себя и… любить. Любить даже своего врага, и притом не из каких-либо метафизических или сентиментальных, а в своем роде чисто практических соображений. Во всяком случае, Хэшан-гун определил тему этого речения как «Сокровенная польза» (речь идет, надо полагать, о пользе любви). Выпад Лао-цзы против тех, кто ни во что не ставит противника (и, следовательно, любуется собой), противоречит многим европейским привычкам ведения войны. Но справедливость суждений даосского мудреца даже и для реального противоборства подтверждается, помимо прочего, старинной поговоркой китайских мастеров кулачного боя, гласящей: «Наноси удар так, словно целуешь женщину». В любом случае, победит тот, кто более чувствителен. А тот, кто чувствителен в делах войны, воистину, не может не скорбеть.

Комментарий Су Чэ: «Человеку со скорбящим сердцем помогут и Небо, и люди. Даже если он не хочет победить, он не может не победить».

Комментарий У Чэна: «Здесь говорится о сокровище любви. Знатоки военного дела утверждают, что, идя войной, надо пребывать в положении гостя и это значит быть только вынужденным соответствовать действиям противника. Пройти вперед на вершок трудно, а отступить назад на шаг легко. Так и надо поступать: не предпринимать военных действий самому, а только соответствовать этим действиям. Не выступать означает: хотя и выступил, а как будто не выступаешь. Не покорять означает: хотя применяют войска, а как будто их не применяют. Не враждовать означает: хотя перед тобой стоит противник, а как будто противника нет».

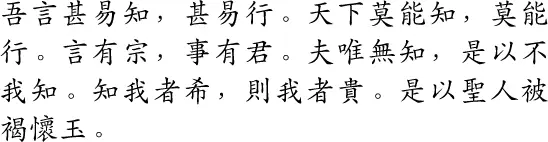

LXX

Мои слова очень легко понять

И очень легко исполнить.

Но никто в мире не может их понять,

Не может их исполнить.

Мои слова имеют предка.

Мои дела имеют государя.

И оттого, что люди этого не понимают,

Они не понимают и меня.

И если тех, кто понимает меня, мало,

Значит, во мне есть что ценить.

Вот почему «премудрый ходит в рубище, но хранит яшму у груди».

1. В мавандуйских списках в первых двух строках отсутствует слово «очень», а в конце каждой строки добавлена частица е , выполняющая функцию предиката и сообщающая законченность фразе. Как отмечает Вэй Юань, люди в свете не могут исполнить заветы Лао-цзы именно потому, что он проповедует смирение, самоумаление.

2. В 3-й строке в мавандуйском тексте А вместо слова «мир» говорится «люди». Комментарий Хэшан-гуна к строкам 3 и 4 гласит: «Люди не любят мягкое и слабое, а любят твердое и сильное».

3. В строках 5 и 6 в мавандуйском тексте А слова «предок» и «государь» переставлены местами. Хэшан-гун в своем толковании следует буквальному смыслу обеих фраз: «В словах есть предок-корень, в делах есть правитель и подданные, высшие и низшие». Согласно же Ван Би, здесь имеются в виду «господин всех вещей» и «господин всех дел». Люй Хуэйцин указывает, что «предок слов – это недеяние и то, что таково само по себе». Су Чэ отмечает, что «нельзя постичь предка, не отринув слова, и нельзя постичь государя, не отвлекшись от дел».

4. По поводу строк 9 и 10 классические комментаторы дают сходные разъяснения: понимающие Лао-цзы редки, потому что «постигшие Путь малочисленны» (Хэшан-гун), «речи Лао-цзы глубоки» (Ван Би). Дэцин дает более изысканное, хотя и явно произвольное толкование: Лао-цзы в действительности учил «внезапному просветлению», но эту истину смог перенять от него только Конфуций. По этой причине слову «тогда» Дэцин приписывает значение «подражать», получая в итоге фразу: «Подражать ценному во мне». Впрочем, как отмечает У И, в «Дао дэ цзине» вообще нет случаев употребления знака цзэ в глагольном значении.

5. Последнюю строку Ван Би поясняет в следующих словах: «Ходить в рубище – значит уподобляться пыли. Хранить у груди яшму – значит лелеять свою подлинность».

6. В этой главе рифмуются строки 9 – 10. Кроме того, строки 1 и 3, 2 и 4, а также 7 – 8 заканчиваются одинаковыми знаками, что тоже производило эффект присутствия рифмы.

Лао-цзы говорит о том, что «легко знать» и «легко сделать», потому что он предлагает только предоставить всему быть тем, что оно есть «само по себе». Его истина слишком проста и обыденна для толпы, вечно ищущей чего-то новенького и изощренного – того, что льстит самолюбию субъективного, самоизолирующегося «я». Принять истину Лао-цзы способен лишь тот, кто понимает, что слова могут быть чем-то несравненно более весомым и грандиозным, нежели орудие самоутверждающегося интеллекта: они способны приобщать к творческой силе бытия.

Лао-цзы не ищет Архимедовой точки опоры, которая позволяет перевернуть мир. Но воистину принять эту бездну превращений, какой является жизнь, может лишь тот, кто постиг абсолютную ценность смирения и доверился вечнопреемственности в переменах. Таков Лао-цзы: ничем не примечательный и ни на кого не похожий, умеющий видеть величайшую тайну в самой гуще обыденного. Кто может знать такого человека? «Знание – трудно»: так определяет Хэшан-гун тему этой главы.

Комментарий Ван Би: «Знать можно, “не выходя со двора” и “не глядя в окно”, а потому здесь сказано: “очень легко понять”. Все свершают недеянием, а потому здесь сказано; “очень легко исполнить”. Поскольку ослеплены вожделением, сказано: “не могут понять”. Поскольку гонятся за выгодой, сказано: “не могут исполнить”».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: