Борис Шулицкий - Мадэализм — концепция мировоззрения III тысячелетия (заметки по поводу модернизации физической теории)

- Название:Мадэализм — концепция мировоззрения III тысячелетия (заметки по поводу модернизации физической теории)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Виноград

- Год:1997

- Город:Минск

- ISBN:985-6399-02-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Шулицкий - Мадэализм — концепция мировоззрения III тысячелетия (заметки по поводу модернизации физической теории) краткое содержание

Предложен вариант интегральной научно-философской концепции, на основе которой возможна модернизация современной физической теории. В основе концепции лежит предположение о том, что внутренняя логическая организация математической теории так же, как и структура взаимосвязей логических форм общей теории развития, (диалектики), отражает универсальную структурную организацию актуальной действительности. Исходя из этого положения, предложена концептуальная модель структуры актуальной реальности, преодолевающая крайности идеализма и материализма, и на основе которой предпринята попытка соединить представления Западной и Восточной Традиций. На основе синтеза представлений кибернетики и фрейдизма оригинально решается проблема роли и места органической жизни и человека, как ее высшего проявления, в актуальной реальности. В рамках концепции предложены направления модернизации математической и физической теорий.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся мировоззренческими проблемами, как изложение основ альтернативной мировоззренческой концепции.

Мадэализм — концепция мировоззрения III тысячелетия (заметки по поводу модернизации физической теории) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Далее, на основе анализа психоаналитической теории З. Фрейда и теории кибернетики, предлагаются и обосновываются представления о роли и месте человека в актуальной реальности и указывается на их связь с положениями Эзотерической Философии.

Во второй части книги в рамках разрабатываемой научно-философской концепции рассматриваются проблемы, связанные с модернизацией математической и физической теорий. Выдвигается тезис о необходимости создания новой области математики — «детерминального» исчисления, а также постулируется фундаментальность введенного понятия «структурного слоя» в качестве «конструктивного абстрактного объекта» для модернизации физической теории. Обсуждается вопрос о возможных границах научного познания.

В основу изложения материала книги положены приводимые в форме отдельных цитат мысли сотен специалистов разных областей человеческого знания, обретающие в рамках новой концепции удивительно стройное созвучие. Такая форма изложения позволяет максимально использовать информационный пласт специальных областей знания и рассматривать предлагаемую научно-философскую концепцию как условие и, одновременно, результат синтеза многочисленных разрозненных сфер человеческого познания актуальной действительности.

ЧАСТЬ I

1. По поводу модернизации физической теории

Истина рождается как ересь, умирает — как предрассудок.

На современном этапе мы являемся свидетелями глубоких структурных изменений в естествознании и его теоретическом фундаменте — физике. Выявлены процессы глубокой структурной модернизации физической теории, связанные с выдвижением на передний план общего понятия физических структур , а также квантовологических, релятивистских и вероятностных структур, которые сейчас выступают как концептуальные основания современной физики (1).

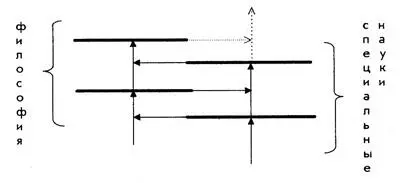

Структурная модернизация физики возможна только в союзе с философией. Объективной основой взаимодействия философии и специального научного знания выступает их общий объект исследования — внешний мир . Философия черпает знания о мире из других наук. Специальные науки используют философию как матрицу научного поиска при перестройке собственных философских и логических основ во времена интенсивного периода развития. Два периода развития научного знания — экстенсивный и интенсивный — характерны и для философии.

Соотношение между развитием философии и специального научного знания можно представить схемой:

«Философия, обобщая знания, полученные в других науках, поднимается на более высокий уровень и дает специальным наукам философское обобщение результатов и общие методы дальнейших исследований, что, в свою очередь, позволяет специальным наукам при условии накопления новых эмпирических данных использовать этот более высокий уровень философии в качестве матрицы научного поиска. Это обеспечивает перестройку естественнонаучной картины мира и появление новых фундаментальных теорий, в связи с чем естествознание вступает в следующую фазу своего исторического движения. Но при этом получает фактический материал для обобщения и сама философия. Она обобщает достижения науки более высокого уровня развития, уточняет прежние методологические принципы и в обновленном виде вновь несет их в естествознание» (2,45) [3десь и далее первое число — номер цитируемого источника (список цитируемой литературы — в конце книги), второе — номер страницы из этого же источника.]. Наряду с эвристической ролью научной философии по отношению к процессам формирования новых теоретических идей и гипотез (как матрица поиска), следует отметить и другую важную методологическую функцию, а именно, мировоззренческую — в качестве матрицы построения целостной системы разрозненных знаний, сложившихся в различных областях науки.

Наиболее выдающиеся естествоиспытатели нашего времени постоянно подчеркивали ориентирующее значение философского мировоззрения в научных исследованиях. М. Планк утверждал, что мировоззрение исследователя будет всегда определять направленность его работы. Луи де-Бройль указывал на то, что разобщение между наукой и философией, имевшее место в XIX веке, принесло вред как философии, так и естествознанию. М. Борн категорически заявлял, что физика лишь тогда жизнеспособна, когда она осознает философское значение своих методов. На логическую функцию философии неоднократно указывал Ф. Энгельс. «Естествоиспытатели, — писал он, — воображают, что они освобождаются от философии, когда игнорируют или бранят ее. Но так как они без мышления не могут двинуться ни на шаг, для мышления же необходимы логические категории, а эти категории они некритически заимствуют… из обыденного общего сознания так называемых образованных людей, над которым господствуют остатки давно умерших философских систем… то в итоге они все-таки оказываются в подчинении у философии, но, к сожалению, по большей части самой скверной, и те, кто больше всех ругает философию, являются рабами как раз наихудших вульгаризованных остатков наихудших философских учений» (7,524). Наконец, В.И. Ленин, один из крупнейших мыслителей и практиков XX века, указывая на методологическое и логическое значения категориального аппарата диалектики, на необходимость в решении частных вопросов руководствоваться общефилософскими понятиями и положениями, писал: «Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя „натыкаться“ на эти общие вопросы» (3,358).

В последнее время роль мировоззренческой концепции многократно возросла. Это связано, во-первых, с особенностями развития науки (дифференциация и интеграция научного знания), во-вторых, со все возрастающей дороговизной науки, когда прогнозирование и планирование научной деятельности становятся сверхактуальными.

Использование философской концепции в качестве матрицы научного поиска эффективно только в том случае, если она на конкретном историческом этапе сопряжена с объективной действительностью. Анализ развития современного естествознания и состояния современных философских концепции, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что существующие философские концепции не в состоянии на данном этапе развития науки быть матрицей научного поиска , в том числе и для структурной модернизации современной физической теории. Контуры очередного уровня естествознания обозначились во второй половине XX века со становлением и развитием кибернетики и универсальной теории самоорганизации — синергетики — междисциплинарного направления на основе эволюционных представлений. Вместе с тем, однако, соответствующий уровень философии так и не появился до сих пор. Причины неоднозначны. Одна из них — крах социально-экономических преобразований общества на базе марксизма — научно-философской теории, наиболее, с нашей точки зрения, представительной в плане многосторонности и общности подхода к анализу актуальной действительности, но недоработанной, половинчатой и непоследовательной (см. разд. 6.1.2). Преждевременные теоретически не обоснованные социально-экономические преобразования скомпрометировали философию марксизма как философское направление, способное привести к следующему структурному уровню философии, и в результате — отсутствие работ в этом направлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: