В. Купцов - Философия и методология науки

- Название:Философия и методология науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСПЕКТ ПРЕСС

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0062-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Купцов - Философия и методология науки краткое содержание

Книга представляет собой пособие по общему курсу «Философия и методология науки», изучение которого предусмотрено для подготовки магистров и аспирантов всех специальностей. Оно охватывает основной комплекс проблем этой дисциплины, отражает современное состояние исследований в данной области. Ясный и образный язык работы, ее четкая структура, а также оригинальная методическая обработка делают эту книгу интересной и доступной широкому кругу читателей.

Философия и методология науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оставался еще вопрос о древности находки. Ученые пришли к единодушному мнению, что неандерталец, возможно, ходил по земле во времена Наполеона...

В основе данного курьеза лежало, конечно, отсутствие надежного метода датировки ископаемых остатков. Но поучительно и то, с каким трудом человеческое сознание осваивает и само представление о глубине прошлого, в которое ему предстоит проникнуть.

Выше уже отмечалось, что революции как вид новаций выделяются не по особенностям своего генезиса, а исключительно по своей значимости, по характеру своего воздействия на дальнейшее развитие науки и культуры.

Поэтому механизмы революций и их отношение к традициям те же самые, что и в случае новаций вообще.

Покажем это на двух сравнительно простых примерах, первый из которых в равной степени можно рассматривать и как внедрение нового метода, и как открытие нового мира.

Вот описание первых шагов в развитии радиоастрономии, представленное О.Струве и В.Зебергсом:

«Радиоастрономия зародилась в 1931—1932 гг., когда в процессе экспериментов по исследованию высокочастотных радиопомех в атмосфере (высокочастотных для обычного радиовещания, но низкочастотных с точки зрения радиоастрономии) Янский из лаборатории телефонной компании «Белл» обнаружил, что «полученные данные... указывают на присутствие трех отдельных групп шумов: группа 1 — шумы от местных гроз; 2 — шумы от далеких гроз и группа 3 — постоянный свистящий шум неизвестного происхождения». Позднее К.Янский выяснил, что неизвестные радиоволны приходят от центра Млечного Пути.

Для того чтобы стать революцией, новый метод должен был проникнуть в астрономию, но астрономы не обратили на работы К.Янского почти никакого внимания. Успеха добивается его последователь радиоинженер Г.Рибер, который строит около своего дома первый параболический радиотелескоп, изучает астрофизику и вступает в личные контакты с астрономами. Только публикация в 1940г. первых результатов Рибера послужила толчком к объединению усилий астрономов и радиоинженеров.

С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся у истоков воздушной археологии.

Один из пионеров этого метода — О. Кроуфорд считает датой его рождения 1922 г.

Решающий эпизод состоял в следующем: Кроуфорда попросили посмотреть несколько аэрофотоснимков, сделанных офицерами британских ВВС; военным показалось, что на снимках есть «что-то археологическое». Это «археологическое» было прежде всего древними межевыми валами, исследованием которых О.Кроуфорд тщетно пытался заниматься еще в юности. «Я хорошо помню, — пишет он, — как все произошло. Кларк-Холл показал мне свои снимки. Они были покрыты прямоугольными белыми фигурами, которые сразу же напомнили мне то, что я тщетно пытался нанести на карту около десяти лет назад. Здесь, на этих нескольких фотографиях, был ответ на мучивший меня вопрос».

Трудно заподозрить военных в недостаточной традиционности. Очевидно, что они вовсе не собирались заниматься археологией. Археологические данные появляются на аэрофотоснимках столь же неожиданно, как космические источники радиоволн в исследованиях радиоинженера К.Янского. Традиционен и О.Кроуфорд, когда узнает на фотоснимках давно знакомые ему в принципе объекты.

Все традиционны, и тем не менее происходит революция.

Все полностью соответствует уже рассмотренной нами схеме:

побочные результаты, полученные в рамках одной традиции, подхватываются другой, которая точно стоит на страже.

Впрочем, иногда эта схема нарушается, и побочный результат фиксируется в той же самой традиции работы, коренным образом, однако, изменяя ее функции. Это имеет место тогда, когда побочный результат состоит в неожиданной невозможности реализовать привычный способ деятельности, привычный способ решения задачи.

Примером может служить открытие Д.И.Ивановского.

Изучая мозаичную болезнь табака и используя традиционный для того времени метод фильтрования, Ивановский по-

лучает совершенно неожиданный результат: метод не срабатывает, тщательно отфильтрованный сок больного растения сохраняет свои заразные свойства. «Случай свободного прохождения заразного начала через бактериальные фильтры... — пишет Д.И.Ивановский, — представлялся совершенно исключительным в микробиологии». Д.И.Ивановский настолько поражен, что предполагает первоначально, что фильтруется не сам возбудитель, а яд, растворенный в соке больного растения.

Перед нами типичный случай побочного эффекта. Однако закрепление этого эффекта происходит в той же традиции, видоизменяя, разумеется, ее функции: метод фильтрования становится теперь методом обнаружения «фильтрующихся вирусов».

Купцов В.И.

XII. ПРИРОДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

Среди многообразных видов научных открытий особое место занимают фундаментальные открытия, изменяющие наши представления о действительности в целом, т.е. носящие мировоззренческий характер.

А. Эйнштейн в свое время писал, что физик-теоретик «в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах, исходя из которых он может вывести следствия. Его деятельность, таким образом, разбивается на два этапа. Во-первых, ему необходимо отыскать эти принципы, во-вторых, — развивать вытекающие из этих принципов следствия. Для выполнения второй задачи он основательно вооружен еще со школы. Следовательно, если для некоторой области и, соответственно, совокупности взаимосвязей первая задача решена, то следствия не заставят себя ждать. Совершенно иного рода первая из названных задач, т.е. установление принципов, могущих служить основой для дедукции. Здесь не существует метода, который можно было бы выучить и систематически применять для достижения цели».

Мы будем заниматься главным образом обсуждением проблем, связанных с решением задач первого рода, но для начала уточним наши представления о том, как решаются задачи второго рода.

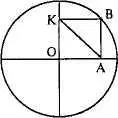

Представим себе следующую задачу. Имеется окружность, через центр которой проведены два взаимно перпендикулярных диаметра. Через точку А, находящуюся на одном из диаметров на расстоянии 2/3 от центра окружности О, проведем прямую, параллельную другому диаметру, а из точки В — пересечения этой прямой с окружностью опустим перпендикуляр на второй диаметр, обозначив их точку пересечения через К. Нам необходимо выразить длину отрезка АК через функцию от радиуса.

Как мы будем решать эту школьную задачу?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: