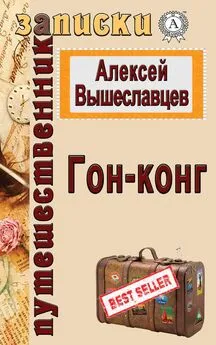

Борис Вышеславцев - Этика Преображенного Эроса

- Название:Этика Преображенного Эроса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Вышеславцев - Этика Преображенного Эроса краткое содержание

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б. К.

ЭТИКА ПРЕОБРАЖЕННОГО ЭРОСА

Этика Преображенного Эроса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно еще вынести, когда обесценивается внешний ритуальный закон, когда обесценивается положительное право, или положительный этос, быть в своей исторической относительности, но когда у нас отнимается естественный закон, закон совести, написанный в сердцах, лучшее и высшее, что есть в законе, — тогда кажется, что всякая нравственная почва уходит из–под ног и всякая этика исчезает.

Апория 19требует дальнейшего исследования: правда ли, что закон, взятый даже в этом лучшем и высшем смысле, не оправдывает и не спасает? И если да, то сохраняется ли закон в каком–либо смысле для христианского сознания?

* Ричль вполне правильно устанавливает, что «закон» у ап. Павла охватывает и исторический закон Моисеев, но также и «нравственное сознание язычников, живущее по природе в их сердцах». Оппозиция закону направлена не против содержания закона Моисеева, но против самой формы закона; всякий закон, по его мнению, не способен осуществить правду. Ritschl. Entstehung der altkat. Kirche, 1850. S. 66, 81. Барт также понимает «закон» в этом универсальном смысле как основную категорию всей нормативной этики: праведность, проистекающая из закона, мыслится как «die dem menschlichen Tun gesetzte Norm» !S. Bart. Romerbrief. 1923. S. 352. Впрочем, понятие «закона» у него объемлет вообще все позитивные установления религий.

37

III ТРАГЕДИЯ ЗАКОНА

1. ЗАКОН КАК ОСУЖДЕНИЕ

Этика естественного закона, этика всеобщего закона добра (сюда относится и этика Канта) есть самая возвышенная форма этики, какая мыслима до Христа и вне Христа. Это признает ап. Павел. Он устанавливает, что у иудеев, у эллинов и у римлян, в сущности, одни и те же принципы добра и зла (Рим., гл. 1 и 2): если у иудеев есть закон Моисея, то у «народов» есть закон, написанный в сердцах, закон естественный; и закон Моисеев есть полное выражение естественного закона. Тем и другим одинаково вменяется в заслугу, если они делают то, что признается добром по их закону: «слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во–первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:10, 11). И те и другие должны не только говорить, но и исполнять, не только внешне, но и внутренне следовать закону («по духу», в сердцах).

Почему же нельзя удовольствоваться такой праведностью? Почему нужна благодать и искупление, почему только Христос есть Спаситель? Ответ очень прост, его дает гл. 3 к Рим.: закон указывает, что есть грех, и запрещает грех, но он бессилен бороться с грехом. Об этом бессилии закона свидетельствует вековой исторический опыт: «Как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: нет праведного ни одного… все совратились с пути, до одного негодны»… (Рим. 3:9—12) и т. д. Что же может закон сказать этим совратившимся? Он может только произнести суждение о грехе («ибо законом познается грех»), которое превращается для них в осуждение и проклятие. Здесь не может быть возражений, самооправданий, здесь «заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом» (Рим. 3:19). Закон борется с грехом посредством суждения и осуждения, но он не может сделать бывшее не бывшим, он не может жалеть, прощать, давать «оправдание даром». Такие понятия, как покаяние, искупление, прощение греха, — лежат за пределами закона, метаюридичны. Закон порождает вообще отрицательные аффекты по отношению к нарушителям: жажду отмщения, справедливое негодование. Он указывает, где есть преступление, и вызывает гнев на это преступление («закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления», Рим. 4:15). Быть может, этот гнев справедлив? Да, он может быть справедливым, но все же это отрицательный аффект: если «нет праведного ни одного» и все до одного негодны, если весь мир виновен пред Богом, ибо он «весь во зле лежит», то гнев закона, гнев справедливости может лишь сказать: pereat mundus, fiat justitia!. 1Это и есть гнев пророков. Он благороден, он велик, да… но и последний в Царствии Божием больше этих великих. То, что спасает, то, что «животворит», больше того, что губит и умерщвляет (хотя бы справедливо).

38

Положительные аффекты в отношении к совратившимся — это нечто новое, неслыханное в царстве закона: закон не может любить грешников, а Христос может. Он предлагает совершенно иной путь борьбы со злом. Путь новый, и странный, и парадоксальный. Это не новая система заповедей, запретов, императивов, норм, это не новый закон, не революция закона, — это приглашение, зов («много званых»… 2) в царство творческой любви, в царство конкретного любовного творчества. Любовь действует не по правилам, она иногда соблюдает норму закона, иногда нарушает; иногда пользуется правом, иногда жертвует правом. Только любовь может предложить (не повелеть!) подставить иногда щеку обидчику 3, только она может предложить новый путь борьбы со злом: не противостоять злу злом (?? a????????? ?? ??????).

Путь этот, сколько бы ни предлагался человечеству, всегда будет казаться новым, невероятным, парадоксальным. И в наше время, пожалуй, более, чем когда–либо, он нов. Самые искренние христиане в своих рассуждениях чаще всего сползают на путь закона. Современное человечество есть ветхий Адам, продолжающий ветшать; он прикрывает наготу свою ветхой, заплатанной одеждой закона. Но во Христа облеклись только немногие праведники. Говорят: христианство одряхлело; нет! Логос вечен, а христианское человечество еще очень юно; языческий мир, мир закона, мир ветхого Адама одряхлел.

Поэтому нужно, наконец, признать бессилие закона в его вековечной борьбе со злом: он не может преодолеть сопротивление плоти, не может преодолеть сопротивление греха, он не может спасать и животворить, он не может никого оправдать, он лишь говорит: все виновны пред Богом. Вот откуда вытекает неизбежный вывод: «делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим. 3:20).

2. БЕССИЛИЕ ЗАКОНА

Трагедия закона заключается в том, что он достигает прямо противоположного тому, к чему он стремится: обещает оправдание, а дает осуждение («нет праведного ни одного»); ищет мира, а дает гнев; требует соблюдения, а вызывает нарушение («Проповедуя не красть, крадешь? говоря: «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь?» Рим. 2:22); наконец — обещает славу, а дает бесчестье («хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» Рим. 2:23).

Ошибаются те, кто думает, что справедливое устроение человечества («оправдание») разрешается системой справедливых законов, идеальным государством — монархией, или республикой, или коммунизмом, как думал античный мир и как думает современное внехристианское человечество; ошибаются и те, которые хотят устроить человеческую душу и сделать ее праведной, связав своеволие страстей сетью моральных

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: