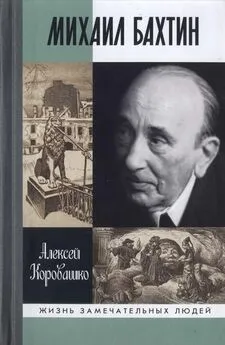

Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов

- Название:Том 1. Философская эстетика 1920-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русские словари Языки славянской культуры

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-98010-006-7 (т. 1); 5-89216-010-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов краткое содержание

Первый том Собрания сочинений М. М. Бахтина — это начало пути мыслителя. В томе публикуются его ранние философские работы, не печатавшиеся при жизни автора. Первые посмертные публикации этих работ (в 1975, 1979 и 1986 гг.) были текстологически несовершенными; для настоящего издания их тексты заново подготовлены по рукописям, уточнены и восполнены новыми фрагментами, не поддававшимися прочтению. Три капитальных ранних труда М. М. Бахтина предстают в восстановленных, по существу, — новых текстах. Как и в уже вышедших ранее томах (5, 2 и 6-м) Собрания сочинений, тексты работ обстоятельно комментируются. Тексты сопровождаются факсимильным воспроизведением листов рукописей М. М. Бахтина.

Том 1. Философская эстетика 1920-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ритм есть ценностное упорядочение внутренней данности, наличности. Ритм не экспрессивен в точном смысле этого слова, он не выражает переживания, не обоснован изнутри него, он не является эмоционально-волевой реакцией на предмет и смысл, но реакцией на эту реакцию. Ритм беспредметен в том смысле, что не имеет дела непосредственно с предметом, но с переживанием предмета, реакцией на него, поэтому он понижает предметную значимость элементов ряда.

Ритм предполагает имманентизацию смысла самому переживанию, цели самому стремлению, смысл и цель должны стать только моментом самоценного переживания-стремления. Ритм предполагает некоторую предопределенность стремления, действия, переживания (некоторую смысловую безнадежность); действительное, роковое, рискованное абсолютное будущее преодолевается ритмом, преодолевается самая граница между прошлым и будущим (и настоящим, конечно) в пользу прошлого; смысловое будущее как бы растворяется в прошлом и настоящем, художественно предопределяется ими (ибо автор-созерцатель всегда временно объемлет целое, он всегда позже, и не только временно, а в смысле позже). Но самый момент перехода, движения из прошлого и настоящего в будущее (в смысловое, абсолютное будущее, не в то будущее, которое оставит все на своих местах, а которое должно наконец исполнить, свершить, будущее, которое мы противопоставляем настоящему и прошлому, как спасение, преображение и искупление, т. е. будущее не как голая временная, но как смысловая категория, то, чего еще ценностно нет, что еще не предопределено, что еще не дискредитировано бытием, не загрязнено бытием-данностью, чисто от него, неподкупно и несвязанно идеально, однако не гносеологически и теоретически, а практически — как долженствование), этот момент есть момент чистой событийности во мне, где я изнутри себя причастен единому и единственному событию бытия: в нем рискованная, абсолютная непредопределенность исхода события (не фабулическая, а смысловая непредопределенность; фабула, как и ритм, как все вообще эстетические моменты, органична и внутренне предопределена, может и должна быть охвачена вся целиком с начала до конца во всех моментах единым внутренним, объемлющим взглядом, ибо только целое, хотя бы потенциальное, может быть эстетически значимым), «или — или» события, в этом моменте и проходит абсолютная граница ритма, этот момент не поддается ритму, принципиально внеритмичен, неадекватен ему; ритм здесь становится искажением и ложью. Это момент, где бытие во мне должно преодолевать себя ради долженствования, где бытие и долженствование враждебно сходятся, встречаются во мне, где «есть» и «должно» взаимно исключают друг друга; это — момент принципиального диссонанса, ибо бытие и долженствование, данность и заданность изнутри меня самого, во мне самом не могут быть ритмически связаны, восприняты в одном ценностном плане, стать моментом развития одного, положительно ценного ряда (арзисом и тезисом ритма, диссонансом и каденцией, ибо и тот и другой момент лежат в равно положительно ценностном плане, диссонанс в ритме всегда условен). Но ведь именно этот момент, где мне во мне самом принципиально противостоит долженствование — как иной мир, и есть момент моей высшей творческой серьезности, чистой продуктивности. Следовательно, творческий акт (переживание, стремление, действие), обогащающий событие бытия (обогащение события возможно только качественное, формальное, а не количественное, материальное, если оно не переходит в качественное), создающий новое, — принципиально внеритмичен (в своем свершении, конечно; уже свершенный, он отпадает в бытие: во мне самом — в покаянных тонах, а в другом — в героических).

Свобода воли и активность не совместимы с ритмом. Жизнь (переживание, стремление, поступок, мысль), переживаемая в категориях нравственной свободы и активности, не может быть ритмирована. Свобода и активность творит ритм для несвободного (этически) и пассивного бытия. Творец свободен и активен, творимое не свободно и пассивно. Правда, несвобода, необходимость оформленной ритмом жизни — это не злая и индифферентная к ценности необходимость (познавательная), но дарственная, дарованная любовью, прекрасная необходимость. Ритмированное бытие «целесообразно без цели» [353], цель не избирается, не обсуждается, нет ответственности за цель; место, занимаемое эстетически воспринятым целым в открытом событии единого и единственного бытия, не обсуждается, не входит в игру, целое ценностно не зависимо от рискованного будущего в событии бытия, оправдано помимо этого будущего. Но именно за выбор цели, за место в событии бытия ответственна нравственная активность, и в этом она свободна. В этом смысле этическая свобода (так называемая свобода воли) есть не только свобода от познавательной необходимости (каузальной), но и необходимости эстетической, свобода моего поступка от бытия во мне как не утвержденного (бытие — природа познания), так и утвержденного ценностно (бытие художественного видения). Всюду, где я, я свободен и не могу освободить себя от долженствования, осознавать себя самого активно — значит освещать себя предстоящим смыслом; вне его меня нет для себя самого. Отношение к себе самому не может быть ритмическим. Найти себя самого в ритме нельзя. Жизнь, которую я признаю моею, в которой я активно нахожу себя, не выразима в ритме, стыдится его, здесь должен оборваться всякий ритм, здесь область трезвения и тишины (начиная с практических низин до этически-религиозных высот). Ритмом я могу быть только одержим, в ритме я, как в наркозе, не сознаю себя. (Стыд ритма и формы — корень юродства, гордое одиночество и противление другому, самосознание, перешедшее границы и желающее очертить вокруг себя неразрывный круг) [354].

В переживаемом мною внутреннем бытии другого человека (активно переживаемом в категории другости) бытие и долженствование не разорваны и не враждебны, но органически связаны, лежат в одном ценностном плане; другой органически растет в смысле. Его активность героична для меня и милуется ритмом (ибо он весь для меня может быть в прошлом, и его я оправданно освобождаю от долженствования, которое противостоит, как категорический императив, только мне во мне самом). Ритм возможен, как форма отношения к другому, но не к себе самому (притом дело здесь в невозможности ценностной установки); ритм — это объятие и поцелуй ценностно уплотненному времени смертной жизни другого. Где ритм, там две души (вернее, душа и дух), две активности: одна — переживающая жизнь и ставшая пассивной для другой, ее активно оформляющей, воспевающей.

Иногда я оправданно ценностно отчуждаюсь от себя, живу в другом и для другого, тогда я могу приобщиться ритму, но в нем я для себя этически пассивен. В жизни я приобщен к быту, укладу, нации, государству, человечеству, Божиему миру — здесь я всюду живу ценностно в другом и для других, облечен в ценностную плоть другого, здесь моя жизнь право может подчиниться ритму (самый момент подчинения — трезв), здесь я переживаю, стремлюсь и говорю в хоре других [355]. Но в хоре я не себе пою, активен я лишь в отношении к другому и пассивен в отношении ко мне другого, я обмениваюсь дарами, но обмениваюсь бескорыстно, я чувствую в себе тело и душу другого. (Всюду, где цель движения или действия инкарнирована в другого или координирована с действием другого — при совместной работе, — и мое действие входит в ритм^ но я не творю его для себя, а приобщаюсь ему для другого.) Не моя, но человеческая природа во мне может быть прекрасна и человеческая душа гармонична.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: