Ролан Барт - Сад, Фурье, Лойола

- Название:Сад, Фурье, Лойола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Праксис

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-901574-63-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ролан Барт - Сад, Фурье, Лойола краткое содержание

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.

http://fb2.traumlibrary.net

Сад, Фурье, Лойола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Садовский разврат, о котором, как правило, говорят лишь в связи с философской системой (теперь он служит лишь ее абстрактным шифром), фактически причастен к некоему искусству жить: в этот разврат вписывается сосуществование удовольствий.

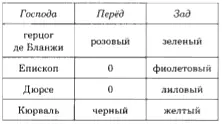

В замке Силлинг субъекты маркированы (при помощи различных цветов). Цель этой маркированности состоит в том, чтобы лишить девственности каждую жертву, которая достанется тому или иному из четверых господ (в дальнейшем — это сама жизнь: те, кто в будущем выживет после бойни, маркированы зеленой лентой); и, поскольку дефлорированными могут быть два места женского тела, перёд и зад, маркированность является двойной, принадлежности (такому-то либертену) и локализации:

(Епископ и Дюрсе не задаются целью дефлорировать ни один перёд: это нулевая ступень дефлорации, значащее состояние — если оно таким было, — поскольку выставляет напоказ этих двух господ как чистых содомитов). В рассматриваемой таблице раскрывается сама сущность маркировки, всякой маркировки; «единым махом» она представляет собой и индекс собственности (подобно клеймению скота), и акт идентификации (подобный личному номеру солдата), и фетишистский жест, который раскраивает тело, подчеркивает и противопоставляет две из его частей. Все эти цели обретаются в лингвистической природе маркированности: как известно, маркировка есть основополагающее действие смысла; и Сад строит перед нами именно двойную парадигму: с одной стороны, цвета, с другой — господа и места. В одном и том же смысле сосредоточиваются собственность, товар и фетиш.

Крик является отличительной чертой жертвы: именно потому, что она выбирает крик, она формирует себя как жертва; если бы при том же издевательстве ей удалось наслаждаться, она перестала бы быть жертвой и превратилась в либертена: кричать/облегчаться, эта парадигма представляет собой отправную точку выбора, т. е. садовского смысла. Наилучшее доказательство тому в следующем: если фраза начинается с рассказа об издевательстве, то невозможно узнать, кто ее произносит, потому что невозможно предвидеть, криками или наслаждением она закончится: фраза свободна до последнего момента: «Верней щипал ей ягодицы с такой жестокой силой…» (мы ожидаем чего-либо вроде: «что жертва не могла удержаться от криков»; но от синтаксической машины, от фразы-позы мы получаем полностью противоположное:)… «что шлюха тут же облегчилась». (Аналогично этому, но в противоположную сторону: «Дитя мое, — говорит маркиз, у которого проведенная с Жюстиной ночь… поразительным образом вызвала злобу на эту девушку».)

Между тем крик, на котором основано выделение жертвы, и для нее — как это ни противоречиво — служит всего лишь атрибутом, аксессуаром, любовным приложением, эмфазой. Отсюда ценность машины, изолирующей крик и предоставляющей его либертену как восхитительную часть тела жертвы, т. е. как звуковой фетиш: это шлем с трубой, причудливо украшающий череп г-жи де Верней; он «устроен так, что крики, которые она испускала из-за досаждавших ей мучений, напоминали мычание вола». Этот необычный головной убор приносит тройную выгоду: когда жертва заперта вместе с мучителем в уединенном кабинете, шлем передает ее боль другим либертенам, словно по радио, хотя сцены они не видят: они могут — наивысшее удовольствие — воображать ее, т. е. представлять в виде фантазма; к тому же, нисколько не отнимая у крика жестовой силы, шлем его искажает, наделяя животной странностью, превращая «бледную, меланхоличную и изящную женщину» в быкоподобную махину; наконец, труба, напоминающая влагалище или ободочную кишку, впрыскивает в либертена звучащую палку, музыкальную какашку (какашка здесь воспринимается как экскременты, доведенные до состояния фаллоса); крик есть фетиш.

В своих «Литературных заметках» Сад без комментариев передает слова Марии-Антуанетты, произнесенные в тюрьме Консьержери: «Дикие звери, которые окружают меня, каждый день изобретают какое-нибудь унижение, добавляющее ужаса к моей судьбе; они дистиллируют капля за каплей и т. д.». Думали (Лели) 5 , будто Сад скопировал эти слова, потому что применил их к самому себе. Я же читаю эту цитату иначе: как пример языка жертвы: Антуанетта и Жюстина говорят одним и тем же языком, в одном и тот же стиле. Сад не комментирует ситуацию со свергнутой королевой; он не определяет жертву через практику, в которую она вовлечена («страдать», «претерпевать», «получать»); вещь поразительная, если подумать о расхожем определении садизма и о структурном определении персонажа: «роль» считается здесь пренебрежимой. Жертва — это не тот или та, кто страдает, но тот или та, кто пользуется определенным языком. В садовском романе — как и в романе Пруста — население разделяется на классы не в зависимости от практики, но в зависимости от языка, или, точнее говоря, в зависимости от языковой практики (неотделимой от всякой реальной практики): персонажи Сада — деятели языка. (Если бы кто-нибудь пожелал распространить это понятие на сам жанр романа, то понадобилось бы разработать прямо-таки новую нарративную грамматику: разве — в сравнении с эпопеей или со сказкой — роман не представляет собой тот новый тип повествования, в котором разделение труда — классовое разделение — увенчивается разделением языков?)

Исповедь, религиозная церемония, которую Сад очень любит вставлять в свои оргии, не имеет в качестве единственной функции гнусное пародирование таинства покаяния или же иллюстрацию садической ситуации жертвы, вверяющей себя своему палачу; она вводит в сцену (эротический, боевой и театральный эпизод) двойственность смысла, но также и пространства. Как в средневековом спектакле, два места даны, чтобы прочитывать их в одно и то же время, то ли для того, чтобы либертен слышал и одновременно видел то, что разделено теологией, а именно — Душу и Плоть («Он хочет, чтобы его дочь пошла на исповедь к подкупленному им монаху… итак, он сразу и слышит исповедь своей дочери, и видит ее зад»), то ли для того, чтобы читатель, разместившийся перед исповедальней, как перед разделенной сценой, созерцал в одном из ее отделений коленопреклоненную Жюльетту, чистосердечно исповедующуюся с воздетыми горе очами, — a в другом отделении видел, как монах Северино выслушивает Жюльетту, держа на коленях полуголого любовника 6 . Так производится сложный и парадоксальный эстетический объект: звук и зрение объединены в зрелище (что банально), но разделены шлагбаумом исповедальни, классифицирующим законом (душа! тело), на котором основана трансгрессия: стереография полная.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: