Георг Ферштайн - Энциклопедия йоги

- Название:Энциклопедия йоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георг Ферштайн - Энциклопедия йоги краткое содержание

Автор книги, Георг Фёрштайн, известный, в широких кругах, своими научными трудами и произведениями, посвященными йоге. Книга "Энциклопедия йоги" - результат почти тридцатилетней научной-исследовательской и практической работы автора в данной области. Структурное и целостное изложение основ йоги, научных исследований и открытий, связанных с ее традицией большой вклад в популяризацию йоги. В книге рассматривается развитие практики йоги начиная с ведийской (Ведической) эпохи и заканчивая временами тантры и хатха-йоги, иллюстрируя повествование отрывками из основополагающих трудов по йоге автор раскрывает все тонкости практики. Материал изложен доступно и просто, сочетая научный подход и духовное восприятие, что позволяет рекомендовать эту книгу преподавателям йоги и телесно-ориентированных психотехник, специалистам в области истории религий, философии, психологии, теологии и культурологии, и менее подготовленным читателям, ищущим свой путь к самопознанию.

Энциклопедия йоги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

IV. РАДИ ЛЮБВИ БОГА — ПОЧИТАТЕЛИ ШИВЫ С ЮГА [389]

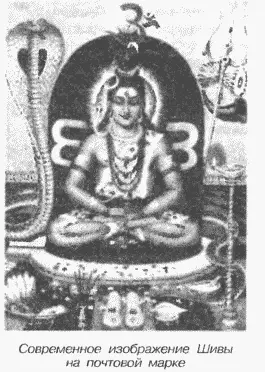

В период между седьмым и девятым веками н. э. агамический шиваизм также обрел известность и на юге. Тамилоязычные шиваиты отрицают, что их Агамы заимствованы с севера. Но как бы там ни было, они создали обширную и прекрасную литературу, и изложенные там учения получили название Шайва-сиддханты. Метафизика этой традиции, как уже упоминалось, является формой ограниченного монизма: Шива есть Одна Реальность, а неодушевленный ( ачит ) мир множественности это вовсе не иллюзия, а плод излияния силы ( шакти ) Шивы. Здесь заключено важное отличие от северной традиции, которая склонна к иллюзионистской трактовке мира. Однако освобождение в обеих традициях даруется благодатью ( прасада).

Отвергая Веды, тамильские шиваиты опираются на свой собственный корпус священных текстов — Тирумурей, также часто именуемый пятой «тамильской Ведой». Это собрание древних гимнов, прославляющих бога Шиву, было сведено воедино Намби-Андар-Намби, который жил в конце одиннадцатого века н. э. Сотни гимнов разбиты на одиннадцать глав (сборников), из которых наиболее известен одиннадцатый сборник — знаменитый Тиру-мантирам певца и подвижника Тирумулара (седьмой век н. э.). Он состоит из более чем трех тысяч стихов. Учения Тирумулара представляют собой смесь благочестия, йогической техники и гносиса (джняна).

Возможно, в лице Тирумулара мы имеем раннего учителя широко распространенной традиции сиддхов. которая будет представлена вскоре. В одной строфе (1463) он определяет сиддху, или подвижника, как того, кто познал божественный свет и обрел сипу (шакти) посредством йогического экстаза. Для историка йога наиболее важной частью труда Тирумулара является третий раздел, состоящий из 333 стихов, где он разъясняет восьмеричные звенья пути йоги в духе Патанджали, и плоды верной практики йоги, включая восемь великих сверхъестественных сил (маха- с иддхи). Он также вводит некоторые тантрические практики, особенно кхечари-мудру. которая определяется в стихе 779 как «одновременная остановка движения дыхания, ума и семени». Тиру-ман итрам столь же важна для южной шиваитской йоги, как Бхагаеад-гита для северной традиции вишнуитской йога.

Тамилоговорящий юг до сих пор чтит своих великих святых — наянаров (наян-нар), которые жили в период между шестым и десятым веками и. э. Традиции известны шестьдесят три наянара («Вождь»), чья святость и духовная доблесть ежегодно прославляются на празднестве Араватту-Мувар-Ула. Их во многом сказочные жизнеописания содержатся в Перия-пуранам Секкилара, произведении одиннадцатого века [390].

Это популярное сочинение носит тот же поучительный характер, что и христианские жития святых, если мы, конечно. настроим себя на соответствующий духовный лад и проявим терпимость к культурным различиям. Ведь человеческое сердце говорит на понятном всем языке. Перия — пура нам изобилует выдержками из поэтических творений святых, где те прославляют Госиода, прося лишь о том, чтобы быть преданными, всегда поглощенными Его созерцанием.

Четырьмя наиболее почитаемыми святыми южного шиваизма считаются Аппар, Самбандар, Сундарар и Маниккавасагар (Манника Васахар). Аппар [391], который жил в седьмом веке н. э., обычно называют первым среди наянаров. Он ро-дплся в среде джайнов, но после чудесного исцеления от мучительного недуга живота во время молит вы в храме Шивы обратился в шиваитскую веру. Странствуя от храма к храму, где он делал самую грязную работу, Аппар слагал свои любовные стихи в честь Шивы. Его песни имели широкий отклик. В одной из них он говорит о себя как о глупце, который не способен оценить постоянную близость Шивы.

Подобен я

Никчемному глупцу,

Что доит сухостойную корову

Средь темноты!

Глупец я тот, что Пробует согреться Мерцаньем светляков, Когда тут рядом Живой огонь!

Ведь также тщетно Милостыню ждать В заброшенном селенье!

Не правда ли. смешно Кусать железный прут. Когда есть под рукой Сам сахарный тростник! [392]

Аппар, который видел в себе лишь смиренного слугу Шивы, пренебрегал привычными религиозными практиками вроде паломничества, покаяния или изучения священных писаний, проповедуя взамен, что глубокая любовь к Шиве достаточна для обретения свободы и вечного блаженства. Его проповедь вызвала огромное возмущение среди его прежней джайнской общины. По преданию, он был доставлен к джайнскому правителю Гунабхаре (иначе Махендраварман I из династии Паллавов) в Канчипурам, который потребовал у него отречься от новой веры. Когда Аппар ответил отказом, царь бросил его в печь для обжига глины, но святой остался жив благодаря постоянному пению мантры намасивая (санскр. намах шивая). Когда даже яд, бешенный слон и утопление не смогли отобрать жизнь у святого, правитель признай свой позор и стал учеником Аппара.

Другой знаменитостью южного шиваизма был Самбандар, чьи поэмы открывают священный канон. Он был младшим современником Аппара, с которым странствовал несколько месяцев, посещая храмы и распевая хвалебные песни, которые трогали сердца многих. Некоторые традиционные авторитеты полагают, что на него косвенно ссылается Бхакти-сутра (83) Нарады, где его называют Каундиньей (таково действительно было наследственное имя, иначе готра. Самбандара).

В своих песнях Самбандар часто прославляет и Шиву и его божественную супругу Парвати, он открыто — в отличие от своих более аскетичных собратьев — прославлял красоту женского пола и природы. Самбандар еще запомнился как чудотворец, и согласно одной широко известной легенде он даже оживил молодую девушку, тело которой уже было предано огню. Он сам в одном из своих гимнов указывает на то, что Господь наделил его некоторыми способностями, включая способность покидать собственное тело.

Третьий горячо любимый поэт-святой — Сундарар, который жил в первой половине восьмого века н. э. Настрой его песен резко отличался от поэзии предшественников и других нараянаров, поскольку Сундарар считай себя не слугой или рабом бога Шивы, а его наперстником. Ввиду того панибратства, с которым он обращался к богу в своих гимнах, Сундарар получил известность «надменного ревнителя» (тамил, ван тонтар). В своих лирических поэмах он именует Шиву безумцем, подтрунивая над его странным одеянием. Он даже осмеливается просить руки богини Парвати, которую великодушный Шива отдает этому дерзкому ревнителю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: