Ричард Лэйард - Счастье: уроки новой науки

- Название:Счастье: уроки новой науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ИЭП им.Гайдара»e6745612-354a-11e2-9236-002590591ed2

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93255-333-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Лэйард - Счастье: уроки новой науки краткое содержание

В своей книге Ричард Лэйард показывает, что мы оказались в парадоксальной ситуации. Большинство людей хотят, чтобы их доходы были больше. Наши общества действительно становятся богаче, но от этого они не делаются более счастливыми. Такой факт подтверждается многочисленными научными исследованиями. У нас есть эффективные способы, позволяющие измерить, насколько счастливы люди; все имеющиеся свидетельства подтверждают, что в среднем за последние полвека они не стали счастливее, хотя их доходы выросли более чем вдвое. В Европе и Америке этот процесс сопровождался ростом депрессии, алкоголизма и преступности. Что же происходит?

Ричард Лэйард – видный английский экономист, полагающий, что не обязательно приравнивать счастье общества к его уровню доходов. Наибольшую известность получили работы ученого, посвященные безработице и неравенству и заложившие основу для британской политики в области борьбы с безработицей. Лэйард основал Центр экономического развития при Лондонской школе экономики, а с 2000 года является членом палаты лордов. В исследовании темы счастья используются научные данные из таких областей, как психология, нейронаука, экономика, социология и философия.

Счастье: уроки новой науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Данные по числу самоубийств оказались не столь релевантными в том, что касается уровня счастья, поскольку в типичной стране суицид является причиной примерно только 1 % смертей. Самоубийство отражает крайнюю степень несчастья. Но количество самоубийств на самом деле возросло в большинстве развитых стран, кроме США, Великобритании, Швеции и Швейцарии, а количество юношеских самоубийств выросло почти во всех развитых странах [55].

Я не буду ссылаться на рост наркомании, поскольку частично он усилился из-за облегчения доступа в страны, поставляющие наркотики. В любом случае депрессия начала расти задолго до того, как распространились наркотики.

Более показателен уровень преступности. Когда сторонники социальных реформ в 1930-е годы смотрели в будущее, в котором будет полная занятость и процветание, они предполагали, что это принесет большую удовлетворенность и снизит уровень преступности. Никогда еще социальный прогноз не ошибался так сильно. На самом деле в большинстве стран в период с 1950 по 1980 год, по официальным данным, преступность выросла по крайней мере на 300 % [56]. Исключение составляла только Япония, в которой уровень преступности, как ни удивительно, снизился. С 1980 года имели место случаи значительного снижения числа преступлений в США, Австралии и Канаде, а с 1995 года – в Великобритании. Тем не менее преступность по-прежнему остается несколько выше, чем была в 1950-е [57].

Невероятный подъем преступности в золотую эру послевоенного экономического прогресса застал почти всех врасплох именно потому, что так велик был контраст с ожиданиями в прошлом. На начале XIX века уровень преступности был высок в растущих промышленных городах Великобритании и Соединенных Штатов – диккенсовский Феджин вовсе не был исключением. Но по мере роста благосостояния укреплялся общественный порядок, и вплоть до Первой мировой войны преступность снижалась [58]. С этого времени на протяжении эпохи Великой депрессии она оставалась стабильной, но в период послевоенного экономического роста взлетела вверх.

Итак, в развитых странах мы имеем глубокий парадокс: общество, стремящееся к более высокому доходу и получающее его, но ставшее лишь чуточку счастливее, чем раньше. В то же самое время в странах третьего мира, где дополнительный доход действительно приносит дополнительное счастье, уровень дохода по-прежнему низок. При этом в развитых странах за последние пятьдесят лет все большее распространение получили депрессия, алкоголизм и преступность. Что же происходит?

Глава 4

Если вы так богаты, то почему вы несчастны?

Богатый человек – тот, кто зарабатывает на 100 долларов в год больше, чем муж его свояченицы.

Х. Л. Менкен [59]Предположим, вас попросили выбрать, в каком из воображаемых миров с одинаковыми ценами вы бы предпочли жить:

• в первом мире вы получаете 50 тысяч долларов в год, в то время как другие получают 25 тысяч (в среднем);

• во втором мире вы получаете 100 тысяч долларов в год, в то время как другие получают 250 тысяч (в среднем).

Как вы проголосуете? Этот вопрос был задан группе студентов Гарварда, и большинство предпочло первый мир [60]. Они хотели быть беднее при условии, что их положение относительно других улучшится. Многие другие исследования привели к тому же выводу [61]. Люди могут быть очень озабочены своим относительным доходом и готовы принять значительное снижение качества жизни при условии, если они смогут подняться над другими.

Люди также сравнивают свой доход с тем, к чему они сами привыкли. Когда их спрашивают, насколько они хотели бы его увеличить, богатые всегда называют более высокую цифру, чем бедные [62].

Таким образом, довольны ли вы своим доходом, зависит от его сравнения с нормой, которая, в свою очередь, зависит от двух вещей: сколько получают другие и к чему привыкли вы сами. В первом случае вашими чувствами управляет социальное сравнение, во втором – привыкание.

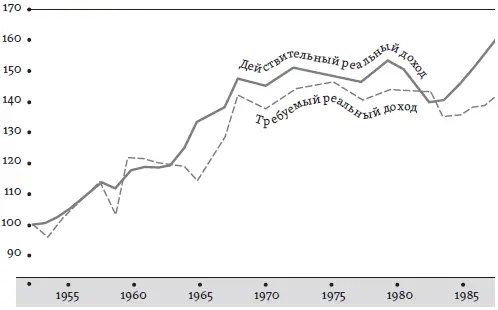

Поскольку эти две силы обладают сильнейшим действием на человеческую природу, благодаря экономическому росту довольно сложно увеличить наше счастье [63]. Дело в том, что по мере того, как растет доход, растет и норма, по которой судят о доходе. Это наблюдается в данных опросов Института Гэллапа в США, проводившихся в течение многих лет. Людям задавали вопрос: «Какова наименьшая сумма денег, на которую в этом районе может прожить семья из четырех человек?» Приводимый ниже график показывает их «требуемый реальный доход» (откорректированный в зависимости от изменения стоимости жизни), а также средний «действительный реальный доход на душу населения». Как мы можем видеть, нормы у людей быстро «приспособились» к их реальному уровню жизни. Неудивительно, что люди не стали счастливее.

Прояснить ситуацию помогает еще один опрос. С 1972 года американцев спрашивали, удовлетворены ли они своим финансовым положением. Хотя реальный доход на душу населения (скорректированный в соответствии с инфляцией) почти удвоился, процент респондентов, признающих, что они вполне удовлетворены своим финансовым положением, в действительности снизился [64].

Эти факты оказывают поистине угнетающее действие. Чтобы понять их, мы должны глубже проанализировать механизмы социального сравнения и привыкания.

Социальное сравнение

Мы можем начать с нехитрого самоанализа. Когда мы дома, все мы любим жить примерно так же, как наши друзья и соседи, или лучше. Если наши друзья начинают устраивать пышные вечеринки, мы чувствуем, что должны последовать их примеру. То же самое происходит, когда они покупают большие дома или большие машины. Когда большинство водит маленькие форды, вы нисколько не стыдитесь вашего собственного. Но когда некоторые люди покупают БМВ, другие начинают думать, что им тоже, видимо, следует его купить. Но когда у всех БМВ, они чувствуют то же самое, что в случае с фордом. Этот механизм позволяет объяснить парадокс из предыдущей главы: в любом обществе богатые люди счастливее бедных, но с течением времени богатые общества не становятся счастливее бедных.

Аналогично на работе я сравниваю мой доход с доходом моих коллег, если узнаю о нем. Если они, помимо индексации, получают еще и прибавку к зарплате, а у меня только индексируют зарплату, я начинаю злиться. Эта очевидная психологическая особенность незнакома стандартной экономической теории, утверждающей, что если доход одного человека растет, а доход остальных не снижается, ситуация улучшилась, поскольку никто не пострадал. Но я-то страдаю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: