Алексей Лосев - Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II

- Название:Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1992

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лосев - Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II краткое содержание

Последний, итоговой том грандиозного исследования Лосева. Он посвящен двум задачам. Первая: описать последнюю стадию античной мысли, именно ее переход в средневековую, слом античности и формирование совершенно новой эстетики: патристика Востока и Запада и "переходные" "синтетические" формы: халдеизм, герметизм, гностицизм.

Вторая задача восьмого тома - подвести итог вообще всей "эпопее", в этом смысле "Итоги" можно считать чем-то вроде конспекта ИАЭ. Все основные "сюжеты" здесь есть, даются итоговые формулировки, строится целостная картина античной эстетики как таковой, система ее категорий как кратко в ее истории, так и по существу.

Источник электронной публикации: http://psylib.ukrweb.net/books/lose008/index.htm

Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

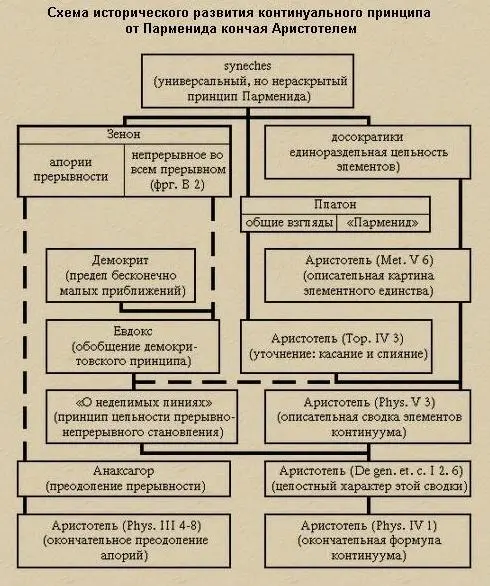

ж)Дальше мы приводим таблицу для характеристики истории понятия континуума от Парменида и кончая Аристотелем. Но для правильного пользования этой таблицей мы предупреждаем, что ввиду разнобоя и многочисленности источников многое в этой таблице может быть по–разному интерпретировано и поэтому в разном смысле изменено. Однако непреложной истиной является то, что греческая мысль периода классики все время старается формулировать структуру континуума, выдвигая в ней то одни, то другие моменты. Так, для континуума необходима как раздельность его точек, без чего он не был бы протяжением, так и слияние этих точек в одной неразличимости. Но слияние это требует перехода от одной точки к другой, определенного следования одной точки за другой, постепенного сближения одной точки с другой, их нарастающего соприкосновения, когда эти точки, с одной стороны, никогда не могут слиться в одно единое (иначе весь континуум превратился бы только в одну точку), а с другой стороны, они обязательно сливаются в одну неделимость (поскольку иначе вместо континуума получилась бы только целая бесконечность дискретных одна в отношении другой точек). Континуум не имеет нигде ни начала, ни середины, ни конца (ибо иначе он был бы неотличим от счетного множества); но он также и имеет начало, середину и конец, и притом в любой своей точке (ибо иначе континуум был бы аструктурен, то есть был бы неизвестно чем и не был бы вполне упорядоченным множеством). Против этой линии развития континуума в античной классике спорить невозможно.

Что же касается соответствующей квалификации тех или иных весьма многочисленных исторических источников окончательной формулы континуума у Платона и Аристотеля, а также вопроса о том, где, когда и как эти источники переплетаются, об этом, само собой разумеется, можно бесконечно спорить ввиду недостаточной сохранности многих из этих источников.

Теперь приведем предлагаемую нами таблицу происхождения континуальной теории в период греческой классики.

4. Стоики и другие школы

а)Как мы знаем, стоицизм развивался в эпоху философского выдвижения на первый план человеческого субъекта . И этот субъект стоики стремились характеризовать в его максимальном отличии от объекта, будь то платоновско–аристотелевская идея или будь то демокритовский атом. Такую специфику стоики нашли в человеческом слове, предметность которого была и не чисто мыслительная, и, одновременно, не чисто чувственная, но возникала она как раз на путях непрерывного становления чистой мысли, то есть на путях превращения ее в чувственный образ. И когда такая конструкция проецировалась вовне, то и вся объективная действительность стала пониматься как непрерывное материально–смысловое становление изначальной огненной пневмы, когда она превращалась во все живое и неживое и в конце концов создавала весь космос. А так как словесная предметность, отнесенная к объективной действительности, хорошо создавала ее рисунок, но не давала для нее абсолютного объяснения, то стоикам пришлось привлечь для этого старое представление о судьбе, конструируя его теперь уже как философскую категорию всеобъемлющей субстанции. И, наконец, синтезом этой объективно осуществленной словесной предметности и судьбы, субстанциально определяющей эту предметность, у стоиков явился логос (ИАЭ V 99 – 105, 114 – 121).

Таким образом, текуче–сущностная природа пневмы стала сразу и телесной и смысловой. И в дальнейшем весь так называемый эклектизм античной философии, который, как мы знаем (728 – 731, VI 141), был вполне принципиальной борьбой со стоическим материализмом, но в условиях разработки той сущностной текучести, которая главенствовала в стоическом логосе, такого рода"эклектизм"и привел в конце концов к неоплатоническому учению об эманации. Числа стали трактоваться как эманация первоединства со всем вытекающим отсюда расширением проблемы числа до универсальной значимости.

б)Можно сказать, что та онтологическая и гносеологическая концепция континуально–числового миропредставления, которая создалась в античной философии в период ее классики, осталась в античной философии навсегда, и прежде всего в стоицизме. Однако стоицизм – это все таки новое мировоззрение в сравнении с классикой; и удивительным как раз и остается то, что даже в этом новом мировоззрении роль числа и роль континуума нисколько не перестала существовать, а только получила новую тенденцию. То, что реальная действительность стала трактоваться в стоицизме в связи с объективным проецированием логоса, это обстоятельство сразу превращало всю действительность в аллегорическую структуру подобно тому, как и человеческое слово, будучи физической конструкцией, всегда несет с собой определенную смысловую заряженность. Получался, таким образом, в стоицизме некоторого рода аллегорически–фаталистический материализм на основе иерархийно эманирующей изначальной огненной пневмы. С виду возникает совершенно новое мировоззрение в сравнении с классической теорией числа и континуума как абстрактно–всеобщих категорий. Но тут то и важно учитывать, что от этого нисколько не пострадала классическая теория числа и континуума. Число и здесь оставалось глубочайшей онтологической структурой, и континуум ровно нигде и ни в одной точке космологической цельности ни в каком смысле не перестал существовать. Из многих стоических текстов приведем немногое.

Число"беспредельно"(SVF III 260, 19 Arn.), все существует согласно числу (II 189, 37). Непрерывность объединяет целое и части в результате напряженного состояния (tonos) целого (145, 24). Внутри тела отсутствует пространственная дискретность в силу присущей ему непрерывности (151, 19). Встречаются тексты о"непрерывности причин"(274, 16). Читаем о непрерывности в связи с учением о физических элементах (144, 26 – 28). Все подобного рода представления о числе и континууме остались в стоицизме навсегда. Еще у Марка Аврелия (2 пол. II века н. э.) читаем:"Ведь целое будет извращено, если ты хоть в чем нибудь нарушишь согласие и связь (synecheia) как частей его, так и причин"(V 8, 13 Роговин). Или (23, 2) говорится о непрерывных изменениях энергий существующего, или (16, 2) о непрерывных представлениях души.

в)На первый раз огромным исключением из общеантичной концепции числа являются другие представители раннего эллинизма – эпикурейцы и скептики . Эпикурейцы, действительно, настолько далеки от всякой философской теории, да и от всякой науки, что признают любое мышление необходимым только для охраны спокойствия и невозмутимости человеческого духа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: