Федор Константинов - Объективная диалектика

- Название:Объективная диалектика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Константинов - Объективная диалектика краткое содержание

Многотомное издание по материалистической диалектике в нашей стране предпринимается впервые. В первом томе дается характеристика предмета и принципов материалистической диалектики, излагается диалектическое понимание материи, анализируется природа материального объекта и его атрибутов, исследуются категории количества, качества, меры, движения, времени, закона, случайности, причины и другие, а также законы диалектики.

Объективная диалектика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сознание человека может пойти еще дальше: оно может подвергнуть анализу процесс не только отражения, но и самоотражения. Это означает, что отражение второго порядка может стать объектом для отражения третьего порядка и т. д. Таким образом, возникает своеобразная иерархия отражений, которая не «уходит» в бесконечность (как могло показаться на первый взгляд), а в каждую историческую эпоху развития познания «обрывается» на какой-то ступени. Это означает, что дальше этой ступени самоанализ еще не пошел [73].

Итак, принцип отражения представляет из себя следующее: среди множества субъективных образов, создаваемых познавательной деятельностью человека, существуют такие, которые являются более или менее точными копиями материальных объектов; возникновение таких копий в конечном счете возможно лишь благодаря тому, что процесс отражения имеет творческий и иерархический характер [74].

Указанный принцип дает простое решение известного парадокса в теории познания, который состоит в следующем: каким образом субъект может познать объект, как он существует «сам по себе», безотносительно к субъекту? Ведь познать объект — значит построить какое-то знание о нем, а сделать это невозможно без деятельности: и в знании, и в деятельности проявляется отношение объекта к субъекту. Поэтому создается впечатление, что объект и субъект неразрывно связаны: «нет объекта без субъекта». Но если нет объекта без субъекта, то без субъекта нет и объективной реальности [75]— такое утверждение неизбежно ведет к солипсизму. Парадокс заключается в том, что из правильной в конечном счете посылки делается неправильный вывод.

Посмотрим на эту проблему с точки зрения принципа отражения. Согласно последнему, истинное знание, являющееся продуктом правильных познавательных процедур, выступает копией объекта, существующего до, вне и независимо как от этого знания, так и от этих процедур. Копия же объекта не совпадает с ним по способу существования, но совпадает по содержанию. В силу этого обстоятельства субъект способен построить в своем мозгу адекватное знание о том, что существует до, вне и независимо от этого знания. В этом и состоит решение вышеупомянутого парадокса. Оказывается, что в деятельности над объектом и в знании об объекте наряду с тем, что зависит от субъекта, проявляется и то, что не зависит от него. Поэтому в действительности имеет место первичность объекта относительно субъекта [76].

Сопоставим теперь принцип отражения с описанным ранее принципом развития. Известно, что теория объективной диалектики дает знание о материальном объекте. Это знание является результатом первичного отражения реальности, т. е. отражения первого порядка. Но затем, согласно принципу отражения, «объектом» исследования становится уже не сам материальный объект, а знание о нем.

Что значит иметь полное знание (как представление, так и понятие) о материальном объекте? Обобщение истории конкретных наук показывает, что это означает построить теорию соответствующего объекта. Нет научного понятия об объекте, пока нет теории этого объекта. Например, не может быть правильного понятия о свете, наследственности или капиталистической прибыли, если нет теории света, теории наследственности или теории прибыли. Осознание этого обстоятельства приводит к возникновению понятия о теории [77]. Так как теория представляет собой знание об объекте, то понятие о теории есть знание о знании объекта. Таким образом, понятие теории является результатом отражения самого первичного отражения, т. е. результатом отражения второго порядка. Развивающийся материальный объект «пробегает» последовательно усложняющиеся состояния. Так как, согласно принципу отражения, каждой стадии развития объекта (объекту в стационарном состоянии) соответствует своя теория, то последовательности усложняющихся объектов соответствует последовательность усложняющихся теорий. Другими словами, развитию материального объекта соответствует развитие теории.

Если учесть и другие принципы, которые были описаны выше, то можно прийти к следующим результатам. Естественно ожидать, что противоречивость объекта должна привести к противоречивости адекватно отражающей его теории. Такая противоречивость не имеет, однако, ничего общего с существованием в теории внутренних логических противоречий. Противоречивость объекта выражается прежде всего в том, что он выступает как единство противоположных объективных моментов — явления и сущности. Отражением этого обстоятельства служит наличие в теоретическом знании двух противоположных видов знания — эмпирического и умозрительного [78].

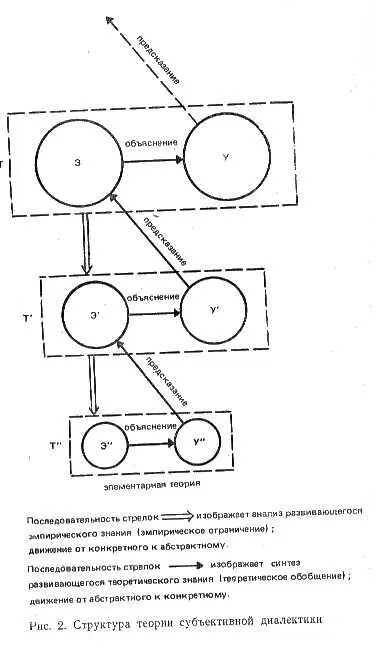

Противоречивая природа теории заключается в том, что теория является единством знания умозрительного и эмпирического. Изучение содержания конкретно-научных теорий показывает, что теоретическое знание есть, с одной стороны, такое умозрительное знание, которое имеет в качестве своих следствий некоторое эмпирическое знание, с другой стороны, это такое эмпирическое знание, которое имеет в качестве своих исходных посылок некоторое умозрительное знание. «Расщепление» объекта на явление и сущность отражается в «расщеплении» теоретического знания об объекте на эмпирическое знание о явлении и умозрительное знание о сущности. Соответственно синтез объекта из явления и сущности отражается в синтезе теоретического знания (Т) из эмпирического (Э) и умозрительного знания (У).

Стало быть, если сделать «объектом» исследования вместо явления понятие о явлении, то можно прийти к понятию об эмпирическом знании. Так как последнее само есть знание о явлениях, то понятие об эмпирическом знании есть знание о знании, или, следовательно, отражение второго порядка. Совершенно аналогично анализ умозрительного знания как специфической формы знания для отражения сущности приводит к знанию о знании, т. е. тоже к отражению второго порядка.

Если в описанной выше структуре теории объективной диалектики (рис. 1) последовательно переходить (на всех этапах развития объекта) от результатов отражения первого порядка к результатам отражения второго порядка, то можно прийти к следующему представлению о познавательном процессе (рис. 2).

В этой модели не только результаты познавательных процедур, но и сами эти процедуры представлены следующим образом: вместо исторического анализа мы имеем теперь анализ развивающегося эмпирического знания, а вместо исторического синтеза — синтез развивающегося теоретического знания. Первая процедура есть не что иное, как ограничение обширного эмпирического знания отдельными его фрагментами с целью облегчения анализа, а вторая — обобщение теоретического знания, т. е. переход от менее общей теории к более общей с целью объяснения более обширного многообразия эмпирических фактов. При этом каждая последующая теория не отвергает предыдущую, а включает ее в себя как частный случай, справедливый для более простого объекта. Каждый переход от теории менее развитого объекта к эмпирическому знанию о более развитом объекте есть не что иное, как акт опытной (практической) проверки адекватности построенной теории соответствующему объекту. История развивающегося объекта используется при этом как критерий истины. В свете сказанного каждая последующая теория оказывается более богатой содержанием и более глубокой истиной, чем все предыдущие [79].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: