Карл Маркс - Собрание сочинений, том 26, ч.2

- Название:Собрание сочинений, том 26, ч.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Маркс - Собрание сочинений, том 26, ч.2 краткое содержание

Двадцать шестой том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса содержит «Теории прибавочной стоимости» Маркса, образующие четвертый том «Капитала».

Собрание сочинений, том 26, ч.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[507] Но, оставляя все это в стороне, можно принять, что при тогдашнем состоянии земледелия (в отношении пшеницы) была введена в обработку неплодородная земля. Впоследствии эта же земля стала плодородной, так как дифференциальные ренты — по своей норме — понизились, как показывает лучший барометр — цены пшеницы.

Из самых высоких цен 1800 и 1801 гг. и 1811 и 1812 гг. первые приходятся на неурожайные годы, вторые — на годы максимального обесценения денег. Точно так же 1817 и 1818 гг. были годами обесценения денег. Но если исключить эти годы, то, надо думать (посмотреть после), останется средняя за тот или другой период цена.

При сравнении цен пшеницы и т. д. в различные периоды необходимо вместе с тем сопоставлять произведенные массы продукта с ценой за один квартер, ибо именно этим путем обнаруживается то влияние, которое оказывает на цены добавочное количество произведенного хлеба.

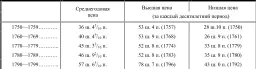

Среднегодовые цены на пшеницу

I

Таким образом, за 50 лет с 1650 по 1699 г. среднегодовая цена составляет 44 шилл. 2 1/ 5 пенса.

В течение периода (9 лет) с 1641 по 1649 г. высшая среднегодовая цена — 75 шилл. 6 пенсов — приходится на год революции — 1645 г., затем 71 шилл. 1 пенс — на 1649 г., 65 шилл. 5 пенсов — на 1647 г., а низшая цена — 42 шилл. 8 пенсов — на 1646 год.

II

Среднегодовая цена за 50 лет с 1700 по 1749 г. — 25 шилл. 9 29/ 50пенса.

[508]III

Среднегодовая цена за 50 лет с 1750 no 1799 г, — 45 шилл. 3 13/ 50пенса.

IV

Среднегодовая цена зa 50 лет с 1800 по 1849 г. — 69 шилл. 6 9/ 50пенса.

Среднегодовая цена за 60 лет с 1800 по 1859 г. — 66 шилл. 9 14/ 15пенса.

Итак, мы имеем следующие среднегодовые цены:

Период… шилл… пенсы

1641–1649… 60.. 5 2/ 3

1650–1699… 44.. 2 1/ 5

1700–1749… 35.. 9 29/ 50

1750–1799… 45.. 3 13/ 50

1800–1849… 69.. 6 9/ 50

1850–1859… 53.. 4 7/ 10

* * *

Даже Уэст говорит:

«При улучшенном состоянии земледелия можно на земле второстепенного или третьестепенного качества вести производство со столь же небольшими издержками, как на земле самого лучшего качества при старой системе» (Sir Edw. West. Price of Corn and Wages of Labour. London. 1826, стр. 98).

[7) Догадка Гопкинса о различии между абсолютной и дифференциальной рентой; объяснение земельной ренты частной собственностью на землю]

Гопкинс правильно улавливает различие между абсолютной и дифференциальной рентой:

«Принцип конкуренции делает невозможным существование в одной и той же стране двух норм прибыли; но этим определяются относительные земельные ренты, однако же не общая средняя рента» (Th. Hopkins. On Rent of Land, and its Influence on Subsistence and Population. London, 1828, стр. 30).

[508а] Гопкинс проводит следующее различие между производительным и непроизводительным трудом, или, как он выражается, между трудом первичным и вторичным:

«Если бы все работники использовались в таких же целях, в каких используются гранильщики алмазов и оперные певцы, то в скором времени исчезло бы необходимое для их существования богатство, потому что ни одна часть произведенного богатства не становилась бы капиталом. Если бы значительная часть рабочих была занята подобного рода трудом, то заработная плата стояла бы на низком уровне, ибо лишь сравнительно небольшая часть произведенного была бы использована в качестве капитала; но если бы подобного рода трудом были заняты лишь немногие работники и, стало быть, почти все были бы пахарями, сапожниками, ткачами и т. д., то капитала было бы произведено много, и заработная плата могла бы быть соответственно высокой» (там же, стр. 84–85). «В один ряд с гранильщиком алмазов и певцом надо поставить всех тех, кто работает на лендлордов или на рантье и кто получает часть их дохода в виде заработной платы, т. е. всех тех, чьи работы сводятся всего лишь к производству таких вещей, которые доставляют удовольствие лендлордам и рантье; в обмен на свой труд эти работники и получают часть ренты лендлорда или часть дохода рантье. Все они — производительные работники, но весь их труд направлен на то, чтобы превращать богатство, существующее в форме земельной ренты и дохода с денежного капитала, в какую-нибудь другую форму, которая больше будет удовлетворять лендлорда и рантье; эти работники являются поэтому вторичными производителями. Все другие работники — первичные производители» (там же, стр. 85).

Алмаз и пение — оба они рассматриваются здесь как овеществленный труд — могут быть, как и все товары, превращены в деньги, а в качестве денег — в капитал. Но при этом превращении денег в капитал нужно различать две вещи. Все товары могут быть превращены в деньги, а в качестве денег — в капитал потому, что в принимаемой ими денежной форме погашены их потребительная стоимость и особая натуральная форма этой последней. Они — овеществленный труд в той общественной форме, в которой этот самый труд может быть обменен на любой реальный труд, может, следовательно, быть превращен в любую форму реального труда. Напротив, могут ли товары, продукты труда, снова в качестве именно этих продуктов войти в производительный капитал как его элементы, — это зависит от того, позволяет ли данным товарам природа их потребительных стоимостей снова войти в процесс производства — в качестве ли объективных условий труда (орудие производства и материал) или же в качестве субъективных условий труда (жизненные средства для рабочих), — стало быть, в качестве элементов постоянного капитала или переменного капитала.

«В Ирландии, по умеренному подсчету, согласно переписи 1821 г., весь чистый продукт, достающийся лендлордам, государству и получателям десятины, составляет 20 3/ 4 млн. ф. ст., а вся заработная плата — лишь 14114000 ф. ст.» (Гопкинс, там же, стр. 94).

«Земледельцы в Италии платят в общем половину, и даже более чем половину, продукта в качестве ренты земельному собственнику, и это — при невысокой культуре земледелия и при крайней незначительности их основного капитала. Большая часть населения состоит из вторичных производителей и земельных собственников, а первичные производители, как правило, представляют собой бедный и униженный класс» (стр. 101–102).

«То же самое имело место во Франции при Людовике XIV [и при его преемниках Людовике XV и Людовике XVI]. Согласно [Артуру] Юнгу, ренты, десятины и налоги выражались в сумме 140905304 ф. ст. При этом земледелие находилось в жалком состоянии. Население Франции составляло тогда 26363074 человека. Если бы трудовое население насчитывало даже шесть миллионов семей, — что явно преувеличено, — то и тогда каждая трудовая семья ежегодно, прямо или косвенно, должна была бы доставлять в среднем около 23 ф. ст. чистого богатства земельным собственникам, церкви и правительству. По данным Юнга, — если принять в расчет еще всякие другие соображения, — на трудовую семью приходится ежегодно 42 ф. ст. 10 шилл. продукта, причем 23 ф. ст. из этой суммы она отдает другим лицам, а 19 ф. ст. 10 шилл. остаются у нее самой для поддержания ее собственного существования» (там же, стр. 102–104).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: