Дэвид Чалмерс - Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории

- Название:Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-397-03778-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Чалмерс - Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории краткое содержание

Эта книга, впервые опубликованная в 1996 году, стала одним из самых заметных философских трактатов конца XX века. В наши дни уже не удастся найти серьезных работ по проблеме сознания, в которых не было бы ссылок на Чалмерса.

«Сознающий ум» — увлекательный философский рассказ о глубочайших парадоксах и тайнах сознания. Это провокативная работа, в которой сделана попытка обосновать «натуралистический дуализм», исходя из тезиса автора о нефизической природе сознания и его зависимости от функциональных схем в мозге. Чалмерс также утверждает, что его теория открывает новые перспективы для интерпретации квантовой механики и позволяет говорить о возможности сознательных роботов.

Ясность изложения, смелость идей, изобретательность мысленных экспериментов, точность рассуждений и широкая эрудиция автора делают эту книгу настоящим подарком для всех, кто интересуется философией.

Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очерченный мной проект может рассматриваться в русле поиска некоего функционалистского объяснения сознания. Это не редуктивное функционалистское объяснение — здесь не утверждается, что для сознания или его объяснения требуется лишь какая‑то функциональная роль. Скорее это нередуктивное объяснение, указывающее на функциональные критерии возникновения сознания. Тем не менее в определенном смысле оно играет на том же поле, что и редуктивные функционалистские объяснения; наряду с более амбициозными метафизическими тезисами они тоже содержат указание на функциональные критерии появления сознания. Интересно отвлечься от метафизических различий и сравнить различные объяснения исключительно в терминах их функциональных критериев.

Так, идея связи сознания с прямой доступностью для глобального контроля напоминает трактовку Деннетом (Dennett 1993b) сознания как церебральной селебрити : «Сознание есть церебральная селебрити — не больше и не меньше. Осознаны те процессы, которые сохраняют и монополизируют ресурсы достаточно долго для оказания типичных и „симптоматичных 44воздействий на память, контроль за поведением и т. д.» (с.929).

Если оставить в стороне то обстоятельство, что Деннет считает это концептуальной истиной, то его взгляды окажутся весьма близки моим. Главное различие состоит в том, что в моей концепции сознание связывается с потенциальной церебральной селебрити. Здесь не требуется, чтобы осознаваемое действительно играло роль в глобальном контроле — нужно лишь, чтобы оно было доступно для такой роли. Это, как кажется, лучше гармонирует с характеристиками опытных переживаний. К примеру, периферия нашего визуального поля переживается нами, но большую часть времени такие периферийные переживания не играют какой‑либо важной роли в глобальном контроле; они просто доступны для этого при возникновении соответствующей надобности. Многие слышимые нами шумы могут не оставлять значительных следов в памяти, не оказывать существенного влияния на поведение и т. п., хотя информация о них и могла бы оказывать такое влияние. Не исключено, конечно, что Деннет просто употребляет термин «сознание» в более сильном смысле, когда выходит, что мы не осознаем ни периферию, ни шумы (в конце концов, он подозрительно относится к самой идее опыта), но сравнение все же любопытно.

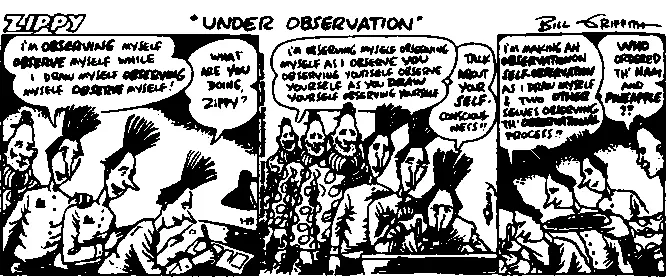

Другое функционалистское объяснение можно найти у Розенталя (Rosenthal 1996), утверждающего, что состояние будет осознанным, когда оно является объектом мысли более высокого уровня. В используемой мной терминологии это означает, что первопорядковое состояние составляет содержание сознания только когда о нем высказывается суждение второго порядка. Это значительно более сильное утверждение, чем то, которое делаю я — аналогично случаю с Деннетом. Кажется, что у нас нет серьезных оснований полагать, что мы формируем второпорядковые суждения о всех наших опытных переживаниях, включая переживания всех деталей визуального поля, фоновых шумов и т. д. Розенталь считает, что сами второпорядковые суждения обычно бессознательны, и поэтому мы не замечаем их присутствия, но против них, по — видимому, свидетельствуют даже рассуждения с позиции третьего лица. Все эти второпорядковые суждения представляются совершенно необязательными для устройства нашей когнитивной системы. Можно было бы ожидать от некоей системы наличия у нее способности формировать подобные суждения при необходимости, что и происходит в случае наших наиболее заметных переживаний, но система, выносящая второпорядковые суждения о всех деталях визуального поля выглядела бы совершенно избыточной (рис. 6.1).

Согласно концепции Розенталя, сознательные состояния — это такие состояния, которые мы осознаем. Это могло бы иметь видимость правдоподобия, но, на мой взгляд, это так лишь в слабом смысле (о котором шла речь в предыдущей главе) знакомства со всеми нашими переживаниями [6]. Совершенно не очевидно, что большинство наших опытных переживаний является объектом наших мыслей. Предположение о том, что каждая деталь опыта связана с двумя отдельными когнитивными состояниями — с первопорядковым и второпорядковым суждением, создает хаотичную картину ментального. Трудно понять, зачем эволюции могло бы понадобиться повсеместно встраивать эти второпорядковые суждения, когда ее целям в равной степени могла бы служить простая доступность для глобального контроля. Концепцию Розенталя лучше трактовать в качестве объяснения интроспективного сознания, хотя он подает ее как объяснение сознания в аспекте «каково это — быть тем‑то и тем‑то».

Полезно разделить функциональные объяснения сознания на первопорядковые и второпорядковые. Согласно второпорядковым объяснениям (к числу которых относится розенталевская концепция выскокоуровнего мышления, а также концепция высокоуровнего восприятия Лайкана (Lycan 1995) и других), ключевое значение для сознания имеет присутствие какого‑то второпорядкового когнитивного состояния.

Рис. 6.1. Zippy the Pinhead о высокоуровневых теориях сознания.

(Перепечатано со специального разрешения King Features Syndicate.)

(1) — Я наблюдаю себя, наблюдающего себя, пока я рисую себя, наблюдающего себя, наблюдающего себя! — А что делаешь ты, Зиппи?

(2) — Я наблюдаю себя, наблюдающего, как я наблюдаю тебя, наблюдающего, как ты рисуешь себя, наблюдающего себя. — Говори о своем самосознании!!

(3) — Я делаю наблюдение о самонаблюдении, пока я рисую себя и двух других Я, наблюдающих процесс наблюдения!! — Кто заказывал ананас с ветчиной??

Первопорядковые теории говорят о необходимости лишь первопорядкового когнитивного состояния, с определенными ограничениями играемой им роли. Второпорядковые теории могут хорошо объяснять интроспекцию или рефлексивное сознание, но первопорядковые теории, как представляется, более плотно сочленены с сознательным опытом [7].

Разумеется, не все первопорядковые когнитивные состояния соответствуют сознательным опытным переживаниям; некоторые первопорядковые суждения о мире могут вообще не соответствовать опыту. В подобных теориях, таким образом, должен быть какой‑то дополнительный компонент, который позволит выделить тот релевантный класс первопорядковых состояний. Самый очевидный способ сделать это предполагает ограничение роли таких состояний. Именно это я и сделал, предположив, что релевантными первопорядковыми суждениями являются именно те суждения, которые напрямую доступны для глобального контроля. Сходные ограничения, как мы увидим, вводятся и в других первопорядковых объяснениях. Можно было бы попробовать доказать, что каузальность высокоуровнего мышления есть не что иное, как вариация на тему подобных ограничений, но проблема в том, что оно кажется слишком сильным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: