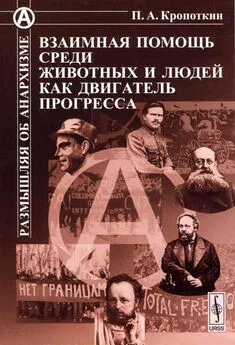

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Название:Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-01701-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Кропоткин - Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса краткое содержание

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другая работа дает превосходное понятие о прежней деревенской общине в Бернской Юре. Это монография д-ра Hermann Rennefahrt'a, «Die Allmend im Berner Jura», Бреславль, 1905, (в «Untersuchungen zur Deutschen Staats und Rechts-Geschichten» von D-r Otto Gierke, fasc. 74, P. 227; содержит библиографию). Здесь прекрасно изложены отношения, существовавшие между барином и общинами, равно как и хозяйственные распорядки в этих последних. Здесь же дан очерк мер, принятых французами при завоевании Швейцарии в конце XVIII века, чтоб уничтожить сельскую общину, заставить ее разделить свои земли и передать землю, кроме лесов, в частную собственность — и там же рассказано, как провалились эти законы. Другая интересная часть работы Реннефарта показывает, как общины Бернской Юры сумели, за последние пятьдесят лет, извлечь лучший доход из своих земель и усилить их производительность, не уничтожая общинного владения (см. стран. 165–175).

Монография д-ра Ed. Grafa «Die Auftheilung der Allmend in der Gemeinde Schaetz», Берн, 1890, рассказывает ту же повесть деревенской общины и насильственного дележа ее земель в кантоне Люцерн.

Д-р Брупбахер, который прекрасно разобрал в швейцарской прессе все эти труды, прислал мне также следующее: «Die Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Mark-genossenschaft», д-ра Karl Bürkli, Цюрих, 1891 («Происхождение Швейцарской федерации из общины»), а также лекцию проф. Karl Bücher'a, «Die Allmende in ihrer wirthschaftlichen und sozialen Bedeutung», Berlin, 1902 («Soziale Streitfragen», XII) и другую, д-ра Martin Fassbender'a о том же.

Для ознакомления с теперешним положением общинной собственности в Швейцарии можно указать, между прочим, на статью «Feldgemeinschaft» в «Словаре Швейцарского народного хозяйства, социальной политики и управления», д-ра Reichesberg'a, Т. I, Берн, 1903.

«Отчет Нидерландской сельскохозяйственной комиссии» содержит много примеров, относящихся к этому предмету, и мой приятель, М. Корнелиссен, был настолько любезен, что сделал для меня выборки соответственных мест из объемистых томов «Отчета» («Uftkomsten van het Onderzoek naar den Landbouw in Nederland», 2 т., 1890).

Обычай иметь одну молотилку, которая объезжает многие фермы, нанимающие ее по очереди, пользуется очень широким распространением в Нидерландах, как и везде. Но иногда встречаются общины, которые держат одну молотилку для всей общины (Т. I, XVIII, стр. 31).

Фермеры, не обладающие достаточным количеством лошадей для запряжки в плуг, занимают лошадей у соседей. Обычай держать общинного быка или общинного жеребца очень распространен.

Когда деревне нужно повысить почву (в низменных областях), с целью построить на ней общинную школу, или же когда крестьянин хочет построить новый дом, обыкновенно созывается «помочь» (bede). То же самое делается, когда фермеру приходится переселяться. Вообще bede является широко распространенным обычаем, и на «помочь» являются бедные и богатые со своими лошадями и телегами.

Наем сообща несколькими земледельческими рабочими луга для выпаса их коров встречается в некоторых частях страны; нередко также фермер, обладающий плугом и лошадьми, распахивает землю для своих наемных рабочих (Т. I, XXII, стр. 18, etc.).

Что же касается до фермерских союзов для покупки семян, вывоза овощей в Англию и т. д., то они стали повсеместными. То же самое наблюдается и в Бельгии. В 1896 году, семь лет спустя после того, как крестьянские гильдии начали основываться, сначала во фламандской части страны, и всего четыре года после появления в валлонской части Бельгии, уже насчитывалось 207 таких гильдий, с 10 000 членов («Annuaire de la Science Agronomique»), Т. I (2), 1896, С. 148 и 149).

Кооперация в России, сильно развиваясь в последние годы, приняла новые формы. Отвергнув выдачу дивидендов от предприятий своим членам, русские кооператоры решили употреблять все прибыли только на расширение дела и на полезные общественные предприятия. Так делали они уже до войны, создавая в своих деревенских потребительских лавках культурные центры и иногда прямо ставя целью распространение образования, улучшение путей сообщения и введение в деревнях разных общественных учреждений, — словом, ставя себе задачи, прежде считавшиеся делом земств или государства.

Затем, когда, по окончании войны, перед Россиею встала задача возрождения и усиления производительности земледельческой и промышленной, особенно кустарной, которая так необходима русской деревне, — кооператоры сразу поставили себе широкую программу культурного строительства. Прежде всего — поднять сельское хозяйство, причем они совершенно верно указали, что «никакой агрономической организации это не по силам, если на помощь не придет совместная работа земледельческого населения России через их кооперативные учреждения» (Запис. кн. для чл. кооп.) . Необходимы сотни тысяч опытных полей, улучшение семян и удобрения, возделывание более ценных растений, улучшение качества продуктов, плодосменное хозяйство, — и все это кооператоры совершенно правильно ввели в свою программу.

Но их планы шли еще дальше, а именно к использованию «спящих еще богатств России» — не путем концессий капиталистам, а путем местного строительства . Здесь предстоит не только использование лесных богатств и рыбной ловли на реках и озерах, которые быстро стали переходить в руки иностранцев, ведущих хищническое хозяйство, а также вообще в промышленности обрабатывающей и фабрично-заводской, в устройстве подъездных путей, и т. д., и т. д.

Во всем этом, при громадности крестьянского населения в России, кооперации, правильно понятой, как ее понимал ее основатель, Роберт Оуэн, предстоит сыграть в двадцатом вере такую почтенную роль, какую сыграли в конце средних веков гильдии и вольные города .

Приложение 2

Черновик незавершённой статьи «Рабочие и интеллигенты» был обнаружен мной в 2005 г. в Фонде П. А. Кропоткина Государственного архива Российской федерации (Ф. 1129. Оп. 1. Д. 665. Статья Петра Алексеевича Кропоткина «Рабочие и интеллигенция». Черновик). Документ представляет собой восемь двусторонних листов, заполненных рукописным текстом на русском языке. Текст сопровождается небольшими исправлениями автора. В расшифровке составителя описи фонда документу был дан заголовок «Рабочие и интеллигенция». Пётр Алексеевич надписал рукопись как «Раб. и Интелл.». Соответственно этот документ можно именовать и как «Рабочие и интеллигенты» (См.: ГАРФ. Ф. 1129. Оп 1. Д. 665. Л. 1).

Мы полагаем, что публикуемый нами черновик статьи Кропоткина, вероятно, относится к началу 1910-х гт. На это указывает упоминание в его тексте некоей брошюры об интеллигенции, автор которой отмечен инициалом Г. Вероятнее всего, речь идёт о брошюре Георгия Гогелиа [366]«Об интеллигенции» (1912) [367]. В этой работе Гогелиа трактует интеллигенцию как группу, объединяющую людей, связанных общим уровнем образования: «Под интеллигенцией подразумевается многочисленная пёстрая масса людей, получивших образование и обладающих соответствующими дипломами» [368]. Он указывал на заметную среди работников высокоинтеллектуального труда резкую дифференциацию по источнику и величине доходов и отношению к эксплуатации наёмного труда [369]. Исходя из этого, Гогелиа пришел к выводу, что «интеллигенты не образуют особого класса, а растворяются в разных общественных классах» [370]. Работников высокоинтеллектуального труда, подвергающихся эксплуатации, Гогелиа обозначал как «трудовую интеллигенцию» [371], подчёркивая тем самым общность их интересов с интересами рабочих. Отрицал он также наличие у слоя интеллигенции общей, классовой идеологии, указывая на тот факт, что из её среды вышли идеологи диаметрально противоположных идейных течений [372]. Оценивая социалистические партии как «диктатуру над пролетариатом» со стороны представителей революционной интеллигенции, Гогелиа считал, что интеллигенты должны отказаться «от роли диктатора над рабочим классом», «помогать развитию рабочей самостоятельности и самодеятельности», способствуя созданию независимых самоуправляющихся рабочих профсоюзов — синдикатов [373]. Гогелиа вступал в своей брошюре в полемику с распространившимися в то время среди значительной части анархистов под влиянием работ Я.-В. Махайского представлениями об интеллигенции как новом господствующем классе или части такового. Гогелиа полагал, что новый правящий класс бюрократии, имеющий все шансы на завоевание господства в случае прихода к власти при одновременном осуществлении идеалов марксистского «государственного социализма», сложится из «администраторов производства», функционеров социал-демократического и рабочего движений, а также высшего слоя квалифицированных рабочих [374].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)