Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия

- Название:Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:5-89826-290-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия краткое содержание

Данная хрестоматия является приложением к учебному пособию «Эстетика и теория искусства XX века», в котором философско-искусствоведческая рефлексия об искусстве рассматривается в историко-культурном аспекте. Структура хрестоматии состоит из трех разделов. Первый раздел составлен из текстов, которые являются репрезентативными для традиционного в эстетической и теоретической мысли направления – философии искусства. Второй раздел состоит из текстов, свидетельствующих о существовании теоретических концепций искусства, возникших в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны некоторые тексты, представляющие собственно теорию искусства и позволяющие представить, как она развивалась в границах не только философии и эксплицитной эстетики, но и в границах искусствознания.

Хрестоматия, как и учебное пособие под тем же названием, предназначена для студентов различных специальностей гуманитарного профиля.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь мы вправе спросить, почему художники сочли нужным перенести блюдо, этот атрибут Саломеи, в композиции с Юдифью, а не наоборот, – мотив меча, этого атрибута Юдифи, в композицию с Саломеей. Сверившись с историей типов, можно дать два ответа на этот вопрос. Во-первых, меч был общепризнанным и почетным атрибутом Юдифи, многих мучеников, а также таких добродетелей, как Правосудие, Сила и т. д., и поэтому не мог стать собственностью распутной девицы. Во-вторых, в XIV и XV веках блюдо с головой св. Иоанна Крестителя превратилось в изолированный культовый образ- Andachtbild («образ благочестивого созерцания» – прим. переводчика ), особенно распространенный в североевропейских странах и Северной Италии, – данный мотив был извлечен из сцен с Саломеей подобно тому, как группа со святым Иоанном Евангелистом, склонившим голову на грудь Христа, выделилась из сцены Тайной Вечери, а Дева Мария на ложе – из сцен Рождества. Существование такого рода Andachtbilder способствовало упрочению ассоциативной связи между мотивом отрубленной головы и мотивом блюда, так что в результате блюдо гораздо легче могло проникнуть в композиции с Юдифью (и заменить мешок), нежели – в композицию с Саломеей.

Иконологический анализ, предметом которого являются не образы, истории и аллегории, но то, что мы назвали « символическими ценностями » требуют чего-то большего, нежели знакомство со специфическими темами и концепциями, зафиксированными в литературных источниках. Если мы стремимся постичь те первопричины, которые не только обуславливают выбор и подачу мотивов, а также сочинение и толкование образов, историй и аллегорий, но и придают особый смысл даже формальному построению и различным приемам технического исполнения произведения, то мы не можем надеяться на открытие какого-то конкретного текста, разъясняющего эти первопричины, подобно тому, как текст из Евангелия от Иоанна (XIII, 21) разъясняет иконографию Тайной Вечери. Для выделения этих первопричин требуется интеллектуальная способность, сопоставимая с талантом диагноста, – способность, которую я могу обозначить лишь изрядно дискредитированным термином « синтетическая интуиция », которая чаще бывает лучше развита не у профессиональных эрудитов, а у даровитых дилетантов.

Однако, чем субъективней и иррациональней становится источник интерпретации (ибо любой интуитивный подход определяется психологией и мировосприятием данного интерпретатора), тем сильнее возрастает потребность в тех корректирующих и контролирующих средствах, которые оказались незаменимыми не только для иконографического анализа, но даже и для простого доиконографического описания. Если даже некритическое использование практического опыта и литературных источников приводит к ошибочным выводам, то насколько рискованней было бы довериться чистой интуиции. Тогда как практический наш опыт следует контролировать, вникая в характерную для той или иной эпохи манеру выражения объектов и событий с помощью форм (то есть в историю стиля ), а наше знание литературных источников, – в характерную для той или иной эпохи манеру выражения определенных тем и концепций с помощью объектов и событий (то есть в историю типов ), то нашу синтетическую интуицию следует контролировать, – причем особо тщательно, – вникая в характерную для той или иной эпохи манеру выражения общих и основополагающих тенденций человеческого мышления с помощью определенных тем и концепций. Иначе говоря, в последнем случае следует изучать то, что можно назвать историей культурных симптомов или «символов» в целом, – в том смысле, какой придавал этому слову Кассирер. Историк искусства сумеет убедиться в достоверности того, что он понимает под внутренним содержанием произведения или группы произведений его занимающих, лишь сопоставив свои предположения с тем, что он понимает под внутренним содержанием всех тех документов цивилизации, исторически связанных с данным произведением или группой произведений, которыми он сумеет в своем исследовании воспользоваться – сюда относятся документы, свидетельствующие о политических, литературных, религиозных, философских и социальных тенденциях, свойственных данной личности, эпохе или региону. Само собой разумеется, что исследователь политической жизни, литературы, религии, философии и социальных отношений в свою очередь может обратиться к произведению искусства с аналогичной целью. В поисках внутреннего значения или содержания различные гуманитарные дисциплины встречаются на общей почве, а не ограничиваются, как обычно, лишь частными взаимными услугами.

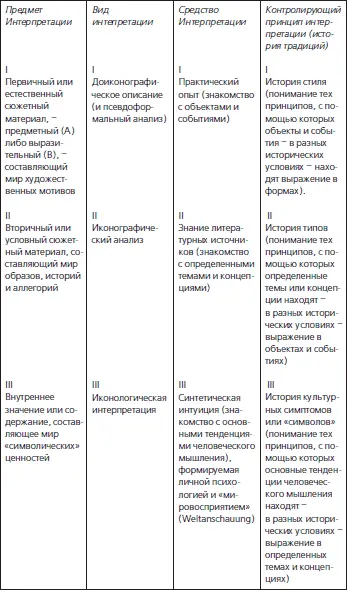

В заключение заметим, что если мы желаем выразить свою мысль с особой точностью (которая, естественно, не требуется в том случае, когда мы просто говорим или пишем, ибо при этом смысл наших слов разъясняется в общем контексте), нам следует строго различать между тремя уровнями содержания или значения, – низший из них обычно путают с формой, а средний является областью иконографии в ее отличии от иконологии. Но какой бы уровень мы ни затрагивали, нам всегда придется корректировать и контролировать наши идентификации и толкования, – неизбежно несущие на себе печать субъективной ограниченности нашего умственного багажа, – вникая в исторические процессы, в совокупности составляющие то, что можно назвать традицией.

Итоги моих рассуждений подведены в специальной таблице (с. 656). Но в любом случае не следует забывать, что те аккуратно разграниченные категории, которые наводят на мысль о существовании трех независимых сфер значения, в действительности относятся лишь к различным аспектам единого и целостного произведения искусства. И если представленные в таблице методологические принципы могут показаться тремя самостоятельными функциями научного исследования, то в практической работе они сливаются в органический и неделимый процесс.

В кн.: Panofsky E. Studies in Iconology.

N.Y, 1939.

( Перевод М.Н. Соколова – с учетом авторских поправок в переиздании 1962 г. )

1. См.: Biafostocki J. Erwin Panofsky (1892–1968), mysliciel, historyk, czowiek // Panofsky E. Studia z historii sztuki. Warszawa, 1971; Ferretti S. Cassirer, Panofsky and Warburg. Symbol, Art and History. New Haven, 1989; Heidt R. Erwin Panofsky. Kunsttheorie und Einzelwerk. Köln, 1977; Либман М.Я. Иконология // Современное искусствознание за рубежом. М., 1964; Соколов М. Границы иконологии и проблема единства искусствоведческого метода (к спорам вокруг теории Э. Панофского) // Современное искусствознание Запада о классическом искусстве.

М., 1977. Среди важнейших русских переводов работ ученого следует назвать – История искусств как гуманитарная дисциплина // Советское искусствознание. Вып. 23, 1988; Idem. Истории понятия в теориях искусства от Античности до классицизма. Спб, 1999; Смысл и толкование изобразительного искусства. Спб, 1999; Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб, 2003; Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» // Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб, 2004.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)