Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка

- Название:Нормы в пространстве языка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1172-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка краткое содержание

Монография представляет авторскую модель описания феномена нормы и результаты применения этой модели к исследованию фактов русского языка / русской речи. Решаются вопросы, значимые для междисциплинарной теории нормы, лингвистики категорий, прагматики, лингвокультурологии. Одной из основных целей автора является разработка и апробация многоаспектной семантической концепции нормы, включающей определение функционального потенциала, категориального статуса и национально-культурной специфики нормы.

Книга адресована специалистам-филологам, философам, культурологам, а также всем, кто интересуется национально– и культурно-специфичным отражением ключевых мыслительных категорий в естественном языке.

Нормы в пространстве языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Упомянем еще одну форму фиксации нормы, которую, по-видимому, целесообразно отнести к числу семиотически закрепленных. Это норма в виде средних величин. Ср. упоминаемые в «Википедии» разновидности нормы: среднее как статистический параметр по выборке или генеральной совокупности; среднее желаемое; среднее с диапазоном допустимых отклонений [34]. Знания о среднем, позволяющие оценивать реальную обстановку с позиций соответствия / несоответствия норме, могут быть зафиксированы как статистические данные. Один из ведущих методов статистики – метод средних величин, применение которого позволяет обобщить количественные характеристики элементов массового процесса через устранение их индивидуальных различий и выявление общих условий и закономерностей [155, с. 1257]. Иными словами, предпринимается сведение вариантов к инварианту, т. е. к норме. Важно, что статистическое представление нормы характерно не только для областей точных знаний, традиционно оперирующих числовыми показателями, но и для гуманитарных наук. Так, в психологии распространенным является статистически-адаптационный подход, в соответствии с которым норма понимается, во-первых, как что-то среднее, устоявшееся, не выделяющееся из массы; во-вторых, как наиболее приспособленное, адаптированное к окружающей среде [24, с. 7–8]. Подход, основанный на усреднении наблюдаемых фактов и приведении их к некоторым среднестатистическим показателям, характерен и для социологии. Нормальным в таком случае может быть назван, по Конгейму, «тот тип, который в значительном числе индивидуумов повторяется чаще всего» (цит. по [146, с. 43]). Следует отметить, что в науках о человеке статистический подход при всей его распространенности не может являться ведущим: это противоречило бы исходному тезису об уникальности человеческой личности.

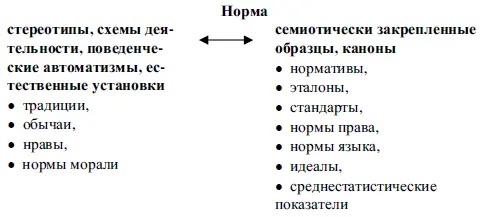

Обобщим изложенное выше в виде понятийного поля нормы (см. рис 8) [7].

Рис. 8. Фрагмент понятийного поля нормы (основание противопоставления – «форма фиксации нормы»)

Общим компонентом всех понятий, входящих в поле нормы, является, на наш взгляд, их функциональная близость: все они так или иначе регулируют поведение человека. Способность к регуляции , таким образом, может быть названа в числе сущностных характеристик нормы. Уточним, что под регуляцией понимается совокупность процессов, направляющих, ограничивающих и определяющих форму реализации внутреннего потенциала и сформированного опыта личности [113]. Ученые выделяют среди регуляторов поведения человека суперсистемные (физические или социальные воздействия среды), субсистемные (физиологические и психофизиологические потребности организма) и собственно системные (психологические по природе мотивы, установки). Взаимодействуя, регуляторы образуют иерархическую организованную регулятивную систему, которая задает ориентиры деятельности человека. Одним из направлений регуляции является регуляция нормативная. По своему происхождению нормы относятся к числу внешних регуляторов, однако, интериоризируясь, они, подобно регуляторам внутренним, входят в составы целостных установочных комплексов и переходят на неосознаваемый уровень воздействия [113]. В результате первоначально искусственная норма приобретает характер субъективно-личностной ценности, регулирующей деятельность человека уже изнутри [122]. Таким образом, нормы выступают и внешним, и внутренним регулятором поведения человека.

К различным видам нормы ученые возводят несколько частных систем взглядов на мир.

Традиции, нравы, обычаи, характеризующие тот или иной социум, лежат в основе стабильной картины мира (термин предложен Н. И. Сукаленко), основным ценностным принципом которой является благоприятная привычность. Любые отклонения от установленного миропорядка, положительные и отрицательные, маркируются. В целом мир, каким изображает его стабильная картина мира, характеризуется прежде всего повторяемостью, отсутствием исключений [166, с. 38, 58].

Осознание человеком и социумом норм права, их вхождение в мировоззренческие системы приводит к формированию правовой картины мира (правовой ментальности), отражающей характер и глубину осмысления, способ закрепления принципов и норм права в языке, превращение их в структурные элементы индивидуально-личностного развития. Повседневное участие людей в правовой деятельности и правовых отношениях организует первичный уровень правосознания, массовый, обыденный, практический [54, с. 541].

К представлениям об идеальном мироустройстве восходит идеализированная картина мира, нормы которой своего рода идеальные объекты. Идеальный мир вариативен, он распадается на множество возможных миров и содержит множество эталонов идеала. Сравнение с идеалом (нормой) позволяет яснее увидеть и определить разнообразие отступлений от желаемого стандарта [9, с. 218]. Хорошим (и одновременно нормальным) считается то, что соответствует идеализированной картине мира, плохим (ненормальным) – то, что не соответствует.

Наконец, представления о средне-нормальном (нормально-среднем) закрепляются в обыденном сознании, оперирующем формулами «как все», «как всегда», и задают основу статистической картины мира . Статистическая картина мира формируется на стыке научной и наивной статистики и представляет своеобразный мезокосм: мир средних размерностей и умеренной сложности, в котором протекает повседневная жизнь человека [35, с. 325].

В совокупности эти системы взглядов образуют семантическое пространство нормы, во многом определяющее аксиологические установки обыденной картины мира (этнической, социальной и т. п.). Аспект нормы, формирующий систему взглядов, определяет специфику последней, в частности отражаемый фрагмент мира, базовые ценности, распределение оценочных знаков и т. п. Для нашего исследования это обстоятельство имеет следующие перспективы. Если каждая из названных картин мира характеризуется отличным от других комплексом представлений о мире и человеке в мире, то представляется логичным и правомерным применить общее соотношение «норма (родовое понятие) – традиция, идеалы и т. п. (видовые понятия)» к образу человека: «нормальный человек (родовой образ) – обычный, средний и т. п. человек (видовой образы)». Этот подход реализован в главе II настоящего исследования.

Итак, мы включили в поле понятия, соответствующие различным проявлениям нормы. Далее, реализуя требование полицентричности, необходимо сформировать два центра поля, отражающие противопоставление нормы и не-нормы. Заметим, что полюса необходимы друг другу, так как, по сути, определяются один через другой. Важно также то, что возможность взаимообратимости полюсов является следствием динамичности нормы: норма может перестать восприниматься таковой, а не-норма может быть осмыслена и узаконена. Реализуя установку на полицентричность поля нормы, а также учитывая уже включенные в поле нормы компоненты (обычай, идеал и др.), представим его с двумя полюсами, заданными понятиями-оппозициями «норма – не-норма» (см. рис. 9).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: