Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка

- Название:Нормы в пространстве языка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1172-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка краткое содержание

Монография представляет авторскую модель описания феномена нормы и результаты применения этой модели к исследованию фактов русского языка / русской речи. Решаются вопросы, значимые для междисциплинарной теории нормы, лингвистики категорий, прагматики, лингвокультурологии. Одной из основных целей автора является разработка и апробация многоаспектной семантической концепции нормы, включающей определение функционального потенциала, категориального статуса и национально-культурной специфики нормы.

Книга адресована специалистам-филологам, философам, культурологам, а также всем, кто интересуется национально– и культурно-специфичным отражением ключевых мыслительных категорий в естественном языке.

Нормы в пространстве языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще кинологи только что приехали с собакой, но эта тварь след не берет. Дождик-то какой был – настоящий ливень! – Ливень, это точно, – согласился Крячко, крутя шеей направо и налево (Н. Леонов, А. Макеев, ruscorpora); Шумит дождик, и все сильней, – уже настоящий ливень (И. Шмелев, ruscorpora). В обоих примерах показателен выбор уменьшительно-ласкательного деривата дождик , включающего, в отличие от производящего дождь , сему интесивности, которая вступает в оппозицию с аналогичной семой слова ливень .

4. Категории градуальности, интенсивности, оценки имеют субъективно-объективный характер. Норма, определенная как социально-одобренная мера, отражает эту двойственность. Мера – свойство объекта – осознается субъектом-социумом и культивируется; для каждого конкретного человека такая норма воспринимается как нечто само собой разумеющееся, т. е. объективно данное. В то же время вопрос о соответствии/несоответствии норме лежит в поле оценочной деятельности человека, воспринимающего объекты окружающей действительности сквозь призму собственного отношения к миру, не всегда близкого к мнению социума. Приведем пример сопоставления нормального и ненормального в мировоззрении отдельного человека:

У его предшественника в спальне над кроватью висел даже ящик с африканскими бабочками, а в столовой на особом столике блистала и переливалась голубым и розовым перламутром горка колибри (мир праху вашего хозяина, птички!). Всё это было в порядке вещей (норма для говорящего и его круга. – Н. Ф.), но чтоб какой-нибудь следователь занимался нумизматикой! Да ещё такой следователь, толстый местечковый пошлячок и ловчила, в этом для сына столичного присяжного поверенного, старого московского интеллигента, было что-то почти оскорбительное (не-норма для субъекта. – Н. Ф.). Но, впрочем, если подумать, то и это норма! (изменение взглядов субъекта на соотношение «норма – не-норма» в связи со сменой ситуации. – Н. Ф.) Мало ли археологов и историков провалились в землю через полы тихих кабинетов пятого этажа! А дальше все уже было проще простого: сначала «и с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества», затем «столько-то килограмм белого и желтого металла по цене рубль килограмм». – И много у вас монет? – спросил прокурор (Ю. Домбровский, ruscorpora).

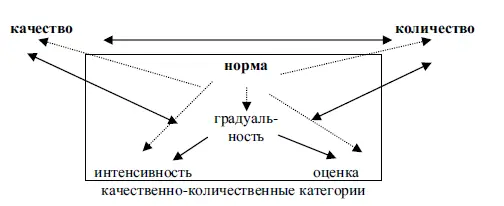

5. Семантическая категория нормы обозначает количество, необходимое для сохранения качества. Как качественно-количественная категория, она взаимодействует с другими категориями этого типа: градуальностью, интенсивностью и оценкой. При этом нормативные представления не только обобщаются в самостоятельную семантическую категорию, но и являются условием, необходимым для функционирования как базовых категорий качества и количества, так производных от них категорий. Исследование нормативных представлений как условия формирования, организации других семантических категорий русского языка актуализирует идею регулятивного характера нормы. На уровне семантических категорий мы сталкиваемся с той же закономерностью, которая была отмечена на уровне категорий философских: норма и самостоятельная категория, значимо взаимодействующая с другими, и механизм регулирования. Для иллюстрации тезиса приведем несколько примеров высказываний с отрицательной конструкцией «это уже не Х», в которых отрицание номинирует несоответствие норме:

Я вспомнил Бабеля: еврей на лошади – это уже не еврей (Ф. Искандер, ruscorpora): значительное нарушение нормы влечет изменение качества;

Это уже не беспорядок, а помешательство. Кучи обуви, одежды, куски хлеба, грязная посуда. Никогда не убираемые постели (И. Грекова, ruscorpora); Смотрят так, что из треснувшего пылесоса Демьяна, набитого перхотью барабашек, внезапно вырастает роза! Невероятно! Обоим только и нужно было, что встретить себе подобного! Да, это уже не любовь, это страсть! – воскликнул Ягун (Д. Емец, ruscorpora): превышение количественных показателей, высокая интенсивность – основание для изменения статуса явления.

Схематично соотношение категорий показано на рис. 7 (пунктирная линия обозначает направление регулирования категорий, осуществляемое нормативными представлениями).

Рис. 7. Норма в системе семантических категорий русского языка

Семантическая категория «норма» организована по бинарному принципу на основе противопоставления значений «норма (соответствует норме) – не-норма (не соответствует норме)». Как семантическая категория норма составляет фрагмент мыслительного содержания, который реализуется в грамматических, а также в словообразовательных и лексических значениях. С учетом выявленных особенностей нормы, в частности ее качественно-количественного и субъективно-объективного характера, а также с учетом взаимодействия семантики градуальности, оценки, интенсивности, нормы представляется логичным и обоснованным включить в поле нормы следующие разноуровневые единицы:

Значение соответствия норме

• Качественные прилагательные и наречия в форме положительной степени, а также те прилагательные и наречия, которые способны иметь дериваты с размерным значением (типа красный, так как есть красноватый, краснющий);

• глаголы с грамматически не выраженным способом глагольного действия;

• существительные, имеющие дериваты с количественным значением (типа дом на фоне домик, домище, домина );

• однородные ряды с союзом и;

• утвердительные предложения определительной характеризации X есть Y;

• предложения с модальностью естественности (с модальным оператором типа естественно, что);

предложения с квантором всеобщности.

Значение несоответствия норме

• Производные прилагательные и наречия с размерными аффиксами;

• глаголы, детерминированные по способу действия (например, перекупаться на фоне купаться – искупаться );

• производные существительные с размерными аффиксами;

• однородные ряды с союзом но;

• отрицательные предложения определительной характеризации X не есть Y ;

• предложения с модальностями неожиданности, странности, удивления и т. п. (с модальными операторами типа странно, удивительно, что).

Заметим, что единицы, включенные нами в поле, неоднократно становились объектом внимания лингвистов (см., например: [88; 125] (степени сравнения); [21; 55] (СГД); [61; 142; 144] (модальности странности и т. п.); [6; 9] (предложения определительной характеризации); [18; 109] (предложения с квантором всеобщности) и др.), однако синтезирующее описание, интегрирующим принципом которого являлась бы семантика нормы, отсутствует.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: