Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка

- Название:Нормы в пространстве языка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1172-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка краткое содержание

Монография представляет авторскую модель описания феномена нормы и результаты применения этой модели к исследованию фактов русского языка / русской речи. Решаются вопросы, значимые для междисциплинарной теории нормы, лингвистики категорий, прагматики, лингвокультурологии. Одной из основных целей автора является разработка и апробация многоаспектной семантической концепции нормы, включающей определение функционального потенциала, категориального статуса и национально-культурной специфики нормы.

Книга адресована специалистам-филологам, философам, культурологам, а также всем, кто интересуется национально– и культурно-специфичным отражением ключевых мыслительных категорий в естественном языке.

Нормы в пространстве языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, в сознании человека представления о степени проявления того или иного признака формируются в результате соотнесения с нормой, а представления о норме включают такой компонент, как возможность градуирования.

Интенсивность, норма.

Отметим, что статус категории интенсивности определяется по-разному: утверждается, что это категория грамматическая [150], лексико-грамматическая [75], семантическая [170], лексическая [14]. Пересечение в семантике интенсивности парных понятий «качество – количество», «субъект – объект» подчеркивается в определении Е. В. Бельской: семантическое основание лексической категории интенсивности – «представление некоторого субъекта о ненормативности определенного объекта в аспекте степени проявления качественно-количественных характеристик последнего (курсив мой. – Н. Ф.)» [14, с. 6]. Интенсивность, следовательно, представляет собой своеобразную авторскую интерпретацию, субъективное видение мерных качеств объекта. Исследования категории интенсивности сосредоточены на описании единиц с выраженной интенсивностью, однако их обнаружение и семантический анализ не были бы возможны без обращения к понятию нормы, представляющему нейтральную, нулевую интенсивность.

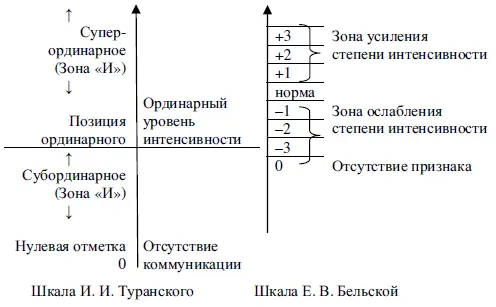

Для определения особенностей соотношения «интенсивность, норма» рассмотрим несколько шкал интенсивности (см. рис. 4).

Рис. 4. Шкалы интенсивности

На обеих шкалах существует зона, соответствующая коллективно-субъективным представлениям о нейтральном, исходном, обычном [170, с. 32], иными словами, о норме. Значение нормы может быть вербализовано через определитель «в меру» [129, с.7], единицы же с семантикой выраженной интенсивности называют такие характеристики объекта, которые, по мысли говорящего, этой мере не соответствуют. Представления о норме являются для шкалы интенсивности основным организующим началом, точкой отсчета, так как в каждом случае устанавливается оппозиция с типовым значением «норма – не-норма». Обязательность нормы, ее функция быть точкой отсчета подтверждается следующим фактом: реальные языковые единицы далеко не всегда представляют все шаги по шкале интенсивности, однако минимум – две лексемы со значением нормы и не-нормы – обычно имеет место.

Симметрия идеальной шкалы интенсивности не соответствует реальному положению дел. Исследователи отмечают, что, во-первых, в реальном языке единицы со значением усиления интенсивности представлены в большем количестве, чем единицы, называющие ослабление признака. На материале говоров Среднего Приобья Е. В. Бельская указывает следующее соотношение: 96,5 % диалектных интенсивных единиц указывает на превышение нормы и только 3,5 % – недостижение. В связи с этим на шкале, заполненной единицами конкретного языка, зона нормы оказывается сдвинутой к основанию [170, с. 32]. Во-вторых, несмотря на возможность бесконечного числа шагов по шкале, лексические ряды интенсивности обычно состоят не более чем из трех компонентов. В диалектах, например, наиболее частотны следующие ситуации:

1) норма – усиление первого шага: окунь – окунище;

2) норма – усиление первого шага – усиление второго шага: идти – хлестать – хлобыстать (о дожде);

3) ослабление первого шага – норма – усиление второго шага: горьковатый – горький – горьчущий [14, с. 91].

Используя понятия шага, можно констатировать, что традиционно специальное словесное выражение получают степени проявления признака, относительно близкие к норме. Такое положение дел обусловлено следующими особенностями нормативных представлений. Известно, что последние характеризуются расплывчатостью, доходящей до полной неосознанности [9, с. 66; 70, с. 26]. Между тем само существование этих представлений – реальность нашего сознания, без которой человек не смог бы осуществлять классификационную и оценочную деятельность. Именно в сравнении с нормой оказываются очевидными качественно-количественные особенности объекта, потому наиболее естественной и генетически первичной является оценка по принципу «норма – не-норма». Разнообразные случаи несоответствия норме с большими трудностями подвергаются упорядочению, так как лишены специального ориентира. Таким образом, обязательное наличие единицы со значением нормы и вербализация шагов, соответствующих первичному отклонению от нормы, – очередное свидетельство базового значения нормы для осознания степени проявления признака.

Итак, шкала интенсивности образуется вокруг нормы, которая противопоставлена другим точкам шкалы по характеристике «в меру – не в меру». Выбор слова из комплекса интенсивной лексики осуществляется говорящим на основе его представлений о степени несоответствия норме.

Оценка, норма.

В самом общем виде оценка – это выражение человеком своего отношения к предмету. Как следствие, тремя наиболее очевидными компонентами содержания оценки являются оценивающий субъект, оцениваемый объект, характер оценки [36; 96]. Разнообразие оценочных ситуаций позволяет говорить о различных субъектах оценки (один человек, группа, социум) и о бесконечном многообразии ее объектов. Действительно, восприятие мира человеком таково, что в фокус оценочной деятельности может попасть практически любой объект и любое свойство объекта. Одно из важнейших свойств оценки – сочетание субъективного (отношение субъекта к объекту) и объективного (свойства объекта) компонентов, причем даже доминирование одного из компонентов не означает полного отсутствия второго. Субъект, оценивая предметы, опирается 1) на свое отношение, в основе которого – широкий спектр мотивов: взгляды на жизнь, требования ситуации, настроение и проч. (изменение отношения может привести к смене оценочного знака), 2) на стереотипные представления об объекте и шкале градации, на которой расположен оцениваемый признак. В свою очередь, объект сочетает субъективные (отношение субъекта) и объективные (не зависящие от воспринимающего, но впоследствии им осмысленные) признаки [36]. Добавим, что в виде шкалы градации можно представить не только пространство признака объекта, но и пространство отношения субъекта, каждое из которых градуировано. Таким образом, для семантики оценки остается актуальной модель шкалы градации, а следовательно, очевидна значимость нормативных представлений, формирующих эту шкалу. Норма как представление о некотором стандарте, образце для данного класса [196, с. 62] является четвертым обязательным компонентом оценочной семантики – основанием оценки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: