Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка

- Название:Нормы в пространстве языка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1172-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Федяева - Нормы в пространстве языка краткое содержание

Монография представляет авторскую модель описания феномена нормы и результаты применения этой модели к исследованию фактов русского языка / русской речи. Решаются вопросы, значимые для междисциплинарной теории нормы, лингвистики категорий, прагматики, лингвокультурологии. Одной из основных целей автора является разработка и апробация многоаспектной семантической концепции нормы, включающей определение функционального потенциала, категориального статуса и национально-культурной специфики нормы.

Книга адресована специалистам-филологам, философам, культурологам, а также всем, кто интересуется национально– и культурно-специфичным отражением ключевых мыслительных категорий в естественном языке.

Нормы в пространстве языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

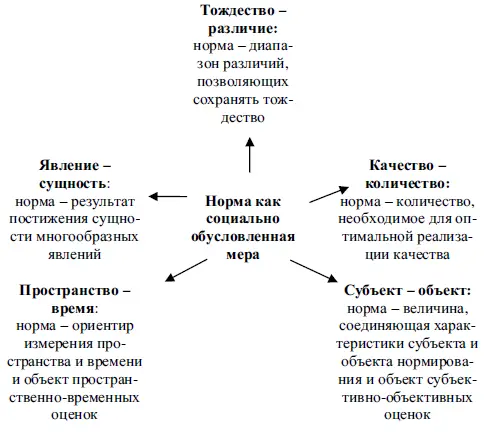

Рис 2. Норма среди онтологических категорий

1.1.2. Норма как семантическая категория русского языка

Пересечение онтологической категории нормы с другими онтологическими категориями (качество, количество, мера, пространство, время, субъект, объект, сущность, явление, тождество, различие) проецируется и на язык, среди семантических категорий которого можно обнаружить те же отношения. Кроме того, языковой материал позволяет дополнить список категорий, взаимодействующих с категорией нормы, или уточнить особенности языковой интерпретации того или иного аспекта взаимодействия категорий.

Отправной точкой для определения специфики нормы являются, по-видимому, семантические категории качества и количества (по терминологии А. В. Бондарко, качественности и количественности), в основе которых лежат соответствующие онтологические категории. Нормативные представления лежат в основе определения качества, которое осуществляется с опорой на стандарт – «общие для говорящего и слушающего усредненные представления о данном классе» [168, с. 131]. Соотношение с нормой позволяет также решить вопрос о наличии количественных отношений, в основе которых «лежит сравнение вещей, принимаемых за относительно однородные, одноименные, т. е. сравнимые» [168, с. 163].

Онтологическая связь категорий качества и количества определяет наличие частных качественно-количественных категорий, в том числе меры, градуальности, интенсивности и др.

Одной из основных качественно-количественных семантических категорий этого уровня является, на наш взгляд, категория градуальности, для которой понятие нормы принципиально важно: категория градуальности демонстрирует значимость нормы для категорий качества и количества в их синтезе.

Исследованию категории градуальности посвящено несколько серьезных трудов, в первую очередь следует отметить работы Ю. Л. Воротникова [38; 39; 134] и С. М. Колесниковой [69; 70]. Вместе с тем заметно, что схожие вопросы поднимаются при описании других категорий, прежде всего категории интенсивности. В целом описания категорий градуальности и интенсивности, данные в лингвистической литературе, имеют общие базовые положения, а именно:

1) констатируется качественно-количественный характер категорий;

2) называются основные компоненты семантики категорий: субъект, объект, мерный признак, основание;

3) устанавливается статус нормы как ориентира, основания градуирования/интенсификации, соотнесение с которым определяет степень проявления признака в конкретном объекте;

4) определяется суть нормативных представлений как коллективно-субъективных представлений о нейтральном, стереотипном, стандартном проявлении качества, являющихся результатом типизирующей, абстрагирующей деятельности сознания;

5) осуществляется описание категорий в виде шкал, на которых функцию точки отсчета выполняет норма.

При несомненном сходстве описаний различается определение статуса категорий. Так, по Ю. Л. Воротникову, градуальность – семантическая категория, а в работе И. И. Туранского [170] она названа понятийной категорией, реализуемой в системе языка через категорию интенсивности, отражающую возможность различной проявленности признака по отношению к точке отсчета – норме. Описание градуальности как семантической категории русского языка реализовано в упомянутых работах С. М. Колесниковой; определение интенсивности как семантической категории, основанной на понятии градации количества, принимается, например, С. В. Маклаковой [94] и т. д.

Разведение понятий градуальность и интенсивность может быть осуществлено, как нам кажется, на основе противопоставления объективного и субъективного компонентов семантики соответствующих категорий. Внимание к объективному компоненту выявляет сущность и свойства самого объекта, к субъективному – особенности воспринимающего субъекта. Эта оппозиция нашла отражение в работе И. И. Туранского. Исследователь предлагает различать интенсивность как 1) восприятие явлений как объективных данностей и объективную оценку, сопровождающую это восприятие; 2) субъективное восприятие и субъективную оценку, являющиеся отражением экспансивности речевого темперамента языковой личности [170, с. 23]. Очевидно, что в основе в обоих случаях лежат представления носителей языка о возможности качества быть выраженным в разной степени, однако акценты расставлены по-разному. В связи с этим видится следующее терминологическое решение: для обозначения семантической категории, представляющей собой языковую интерпретацию неразрывного онтологического единства качества и количества, использовать термин «градуальность», а термином «интенсивность» называть категорию экспрессивно-стилистического характера, на первый план выдвигающую фигуру говорящего субъекта. Понимаемая таким образом интенсивность – составляющая оценки, суть которой заключается в приписывании предмету речи признака положительного или отрицательного ценностного отношения к нему субъекта [96, с. 108].

Все сказанное обосновывает рассмотрение категории нормы в связи с 1) качественно-количественной категорией градуальности, основанной на представлении о количественной неоднородности качества, и 2) субъективно-объективной категорией оценки, выражающей отношение говорящего к предмету речи-мысли. При этом анализ взаимодействия категорий градуальности и оценки, в свою очередь, дает основания судить об их генетической близости, которая подтверждается следующим:

1) значимостью бинарного противопоставления, которое выступает как структурный принцип организации семантического пространства измеряемого/оцениваемого качества;

2) представлениями о возможностях различной степени проявления признака, в том числе признака ценностного отношения к объекту;

3) возможностью представить семантическое пространство в виде динамической шкалы, отражающей свойство признака убывать, нарастать, существовать в различных проявлениях;

4) субъективно-объективным характером полученной шкалы: градуирующий/оценивающий субъект опирается на свое отношение к объекту и на существующий оценочный стереотип, объект, в свою очередь, сочетает в себе и объективные, и субъективные признаки;

5) значимостью понятия нормы: при градуировании/оценке субъект соотносит реальные признаки объекта с нормой для данного класса.

Итак, названные выше категории – градуальность, интенсивность, оценка – имеют генетическую общность. Первичной является качественно-количественная категория градуальности, которую мы, вслед за Ю. Л. Воротниковым, понимаем следующим образом: это семантическая категория, отражающая способность качественного признака выступать в данном носителе в той или иной степени проявления относительно другого носителя или относительно нормы этого признака, а также находиться в состоянии перехода от одной степени проявления к другой [38, с. 20]. Категории интенсивности и оценки являются производными от категории градуальности: они также базируются на представлении о мерности бытия, но отражают уже не столько объективные свойства явлений, сколько отношение воспринимающего субъекта к этим явлениям. Рассматривая соотношение нормы с основными онтологическими категориями, мы выявили, в частности, линии взаимодействия «качество – количество – норма» и «субъект – объект – норма»; очевидно, что те же линии обнаруживаются и при анализе семантических категорий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: