Виктор Молчанов - Исследования по феноменологии сознания

- Название:Исследования по феноменологии сознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:5-91129-041-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Молчанов - Исследования по феноменологии сознания краткое содержание

Книгу составляют два исследования: 1. Время и сознание; 2. Различение и опыт.

В первом исследовании рассматривается взаимосвязь сознания, времени и рефлексии в феноменологической философии. Проводится сравнительный анализ учений И. Канта, Э. Гуссерля и М. Хайдеггера.

Основная тема второго исследования – сознание как первичный опыт различений. Дилемма ментализма и редукционизма находит свое разрешение в новом понимании корреляции сознания, предметности и мира как различения, различенного и иерархии различенностей. Методологическое различие между анализом и интерпретацией служит основным ориентиром при выявлении различия между феноменологической дескрипцией и основными принципами в феноменологии Гуссерля.

Различение рассматривается как неагрессивное сознание, в отличие от синтеза и идентификации, а деформации опыта, в том числе кризис и агрессия, – как нехватка различений.

Исследования по феноменологии сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

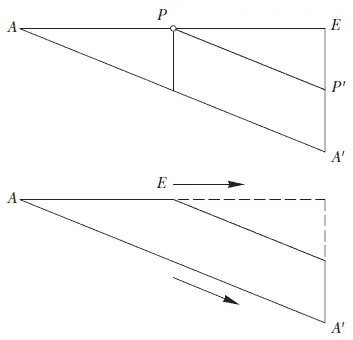

Точка А обозначает первичную «точку-источник», начиная с которой имеет место протекание имманентного времени объекта. Эта точка характеризуется как «теперь». Линия АЕ обозначает ряд «теперь-точек», точек, в которых мы удерживаем тон как настоящий. Однако тон как протекающий феномен погружается в прошлое, и это погружение иллюстрируется линией АА'. Каждая «теперь-точка» существует не самостоятельно, а вместе со своим погружением: EА' » характеризует именно такой континуум фаз – «теперь-точку» с горизонтом прошлого. Гуссерль подчеркивает, что каждая фаза протекания, которая следует за первичной «точкой-источником», является сама по себе непрерывностью, и эта непрерывность, постоянно расширяясь, является непрерывностью прошедших фаз. Само протекание постоянно модифицируется, и точки продолжительности постоянно отступают в прошлое.

На нижнем рисунке сплошная горизонтальная линия обозначает интервал модусов протекания длящегося объекта, имеющего конечную «теперь-точку», начиная с которой ряд «теперь-точек» ( Е→ ) будет относиться к другим объектам. В «конце-точке» продолжительность теряет свою действительность и становится прошлой продолжительностью, которая все глубже погружается в прошлое. Диаграмма времени служит только иллюстрацией описания соотношения временных фаз. Для самого описания этих соотношений Гуссерль вводит понятия «теперь», ретенции и протенции.

Понятие ретенции (Retention – удержание) занимает, пожалуй, центральное место в анализе Гуссерля. Для того чтобы прояснить смысл ретенции, Гуссерль прибегает не к дефинициям через род и видовое отличие, а к описанию посредством сравнения с «точкой-источником». Эта точка, которую Гуссерль называет первоначальным впечатлением, удерживается в сознании как «только-что-прошедшее». Иначе говоря, первоначальное впечатление переходит в ретенцию, причем ретенция является актуально существующей, в то время как «теперь-точка» объекта (тона) предстает как «только-что-прошедшая» [62]. Ретенция как бы растягивает настоящее («теперь-точку») и удерживает запечатленное содержание: «Единство сознания, которое интенционально охватывает настоящее и прошлое, есть феноменологическое данное» [63].

Каждая «теперь-точка» постоянно изменяется от ретенции к ретенции, образуя континуум, где каждая последующая точка является ретенцией предыдущей. В то же время каждая ретенция несет в себе следы первоначального впечатления, или, как выражается Гуссерль, импрессионального сознания. Гуссерль указывает, что ретенция есть моментальное сознавание фазы, которая уже завершена, и в то же время основание для ретенциального сознания следующей фазы. «Так как каждая фаза, – продолжает Гуссерль, – является ретенциальным осознанием предшествующей фазы, она включает в себя в цепи опосредованных интенций весь ряд истекших ретенций…» [64]

Если мы схватываем в восприятии временной объект как «теперь», то такое схватывание является, по выражению Гуссерля, «центром кометных хвостов ретенций». Однако этот «ретенциальный шлейф» не существует без первоначального ощущения или восприятия, которое с необходимостью ему предшествует: «Каждая ретенция в себе отсылает к впечатлению» [65]. Конечно, здесь имеется в виду предшествование самого впечатления, а не объекта (в данном случае – трансцендентного), который вызывает впечатление. Мы можем не только вспомнить нечто, никогда не существовавшее, но и воспринимать несуществующий предмет. В этом случае «восприятие», фиксация объекта как «теперь» должна быть первичной по отношению к ретенции.

В отличие от брентановской «первоначальной ассоциации», которая является конструкцией для объяснения ощущений времени, существование ретенции описано Гуссерлем в рефлексии. Если «первоначальная ассоциация» прибавляет к первично ощущаемому содержанию так называемую фантазию-представление, то ретенция не содержит в себе ничего «фантастического». Ретенция выполняет весьма важные функции в феноменологическом учении о времени и является фактически основой этого учения.

Прежде чем систематизировать эти функции, следует указать еще на своеобразного двойника ретенции – протенцию. В отличие от ретенции – первичного запоминания – протенция выполняет функцию первичного предвосхищения или первичного ожидания. Протенция конституирует «пустоту», она идет как бы впереди «теперь-точки», «подготавливая место» для первичного впечатления. Протенция характеризует сознание как готовность к восприятию, как активность, которая подготавливает восприятие, «создает» его, а не просто копирует предмет. Таким образом, единство фаз «ретенций-теперь-протенций» является наиболее общей структурой внутреннего времени и, как станет ясно из дальнейшего рассмотрения, интенциональных актов. «Можно представить этот феномен, как это делает Гуссерль, – пишет Мерло-Понти, – с помощью диаграммы. Для того чтобы завершить ее, должны быть добавлены симметричные перспективы протенций. Время – это не линия, а сеть интенциональностей.

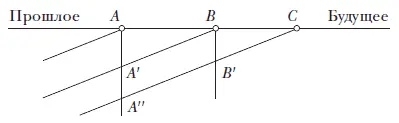

…Горизонтальная линия: ряд «настоящих моментов». Наклонные линии: Abschattungen [66]тех же самых «настоящих моментов», которые видны из последующего «настоящего момента». Вертикальные линии: следующие один за другим Abschattungen одного и того же «настоящего момента» [67].

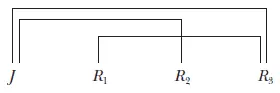

В процессе восприятия длящегося объекта ретенция, согласно Гуссерлю, не может быть единичной. Она сразу же тянет за собой целый «ретенциальный шлейф». Отсюда следует, что ретенция удерживает не только отдельные точки длящегося объекта (отдельные тоны мелодии), но и образует единство ретенциального сознания. «Теперь-точку» с цепочкой ретенций можно изобразить так:

и т. д.

Таким образом, ретенция обладает двойной интенциональностью. «Поперечная» интенциональность, т. е. собственно «первичное запоминание», служит для конституирования имманентного временного объекта; «продольная» интенциональность «конституирует единство этого запоминания в потоке» [68]. Поскольку ретенция удерживает и объект, и поток, в котором он длится, она создает возможность рефлексии, т. е. возможность направить внимание на удержанную фазу и даже на целый ряд таких фаз. Гуссерль указывает, что «благодаря ретенции сознание может стать объектом» [69].

Это утверждение сразу же, конечно, наталкивает на сравнение с точкой зрения Канта. Несомненно, мы имеем здесь определенное сходство позиций. Согласно Канту время тоже дает возможность сделать объектом познавательную способность. Подтверждением этого являются темпоральные описания категориальных синтезов. Однако при рассмотрении свойств времени Кант отвлекается от анализа определенных форм осознания временных объектов и, следовательно, не выделяет различные уровни понимания первичных временных различий. Кант показывает, каким образом можно описать синтезы через последовательность и одновременность, но он не рассматривает вопрос об описании последовательности и одновременности при восприятии временных объектов. Поэтому Кант не различает последовательность сформированных «готовых» представлений и последовательность фаз переживания в синтезе схватывания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: