Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

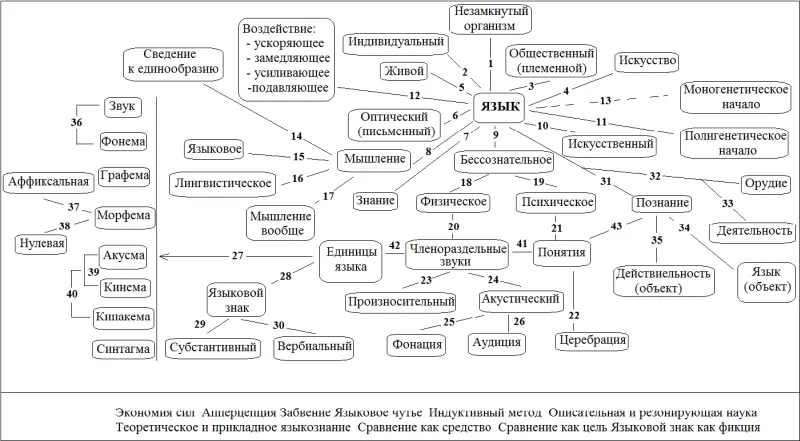

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стремление к удобству и облегчению присуще не только фонетической стороне языка, но и области языкового мышления. Сознание стремиться установить симметрию, гармонию между содержанием и формой языка . Здесь играют важную роль процессы абстракции – «бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению, к дифференцировке». Нужно заметить, что автор под содержанием языка понимал не языковые значения, а мыслительные понятия. Однако формой языка он называл не пустую звуковую и графическую оболочку, а форму, с присущими ей значениями, во всяком случае – грамматическими.

Автор также эксплуатирует в этой связи понятие апперцепции , которое толкуется как бессознательное обобщение или сила «действием которой народ подводит все явления душевной жизни под известные общие категории».

Языки развиваются благодаря " бессознательному забвению и непониманию " понятийного содержания некоторых языковых форм, а также благодаря " чутью языка народом ".

В целом языки развивались в направлении от «двигательно-мимико-оптического» состояния к «фонационно-акустическому».

9. Смешению языков способствуют заимствования. Умирают более трудные, сохраняются более легкие языки.

«Первичные «слова» языка были словами неопределенной формы». Бодуэн де Куртенэ высказывает гипотезу о смешении языков. Считает, что главными видами языкового смешения, например английского языка и романских языков, немецкого языка и латыни, является заимствования из чужого языка, которые подвергаются в данном языке полному или частичному уподоблению. При смешении языков исчезают более трудные языки, сохраняются более легкие. «Победа остается в отдельных случаях за тем языком, в котором больше простоты и определенности».

10. Язык – это знание.

«В языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих. Поэтому мы вправе считать язык особым знанием, т. е. мы в праве принять третье знание, знание языковое , рядом с двумя другими – со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным, и знанием научным, теоретическим". Наряду с интуитивно-артистическим и аналитически-научным важность приобретет «знание языковое», т. е. лингвистическое знание (после того как лингвистика окончательно вычленится из филологии). Можно сказать, что языковое знание в понимании Бодуэна де Куртенэ, это знание закрепившееся в языке – в его лексико-семантической и грамматико-семантической части. Это объективированное в языке ретроспективное знание о мире.

11. Нельзя анализировать один язык в перспективе категорий другого языка.

Б. де Куртенэ определил принципы и критерии анализа языка, которые не утратили свою актуальность и новизну в современной лингвистике. Среди них можно выделить наиболее важные:

(1) Нельзя измерять строй современного языка категориями его прошлого, предшествующего состояния или категориями будущего состояния. В связи с данным принципом анализа автор резко критикует индоевропейские сравнительные грамматики, в которых «на явления прочих языков глядели через санскритские очки».

(2) Нельзя приписывать категории одного языка другому языку, ср. «следует брать предмет исследования таким, каков он есть, не навязывая ему чуждых ему категорий», «всякий предмет нужно, прежде всего, исследовать сам по себе, выделяя из него только такие части, какие в нем действительно имеются, и не навязывая ему извне чуждых ему категорий». Данное положение подтвердилось в своей негативной части в сопоставительном языкознании, в котором сравнение двух языков «напрямую» (не посредством метаязыка-посредника) приводило к тому, что категории родного языка автоматически переносились на язык иностранный. Процедура приписывания имела свою порочную методологическую опору – отождествление лингвистического и экстралингвистического. То, что обозначалось с помощью языка, объявлялось языковым явлением.

12. Языкознание будущего займется исследованием живых языков.

В своем критическом обзоре языкознания XIX века Б. де Куртенэ отмечает, что оно, выросшее на почве филологии, сформировало новое мировоззрение. Под влиянием идей Г. В. Лейбница, благодаря знакомству с индийскими грамматиками оно обратило внимание на оттенки языка. Языковеды начали анализировать слова, деля их на составные части. Стали использовать методы наблюдения и эксперимента. Под влиянием идей Гумбольдта и Гербарта сформировался психологический подход к языку. Развивалось новое направление – «философия языка» или «философия речи», начатое Гумбольдтом.

Определяя задачи языкознания XX века, автор отмечает, что важнее исследовать доступные новые языки, т. е. обратить внимание не на то, что было, а на то, что есть. Более важной задачей языкознания является исследование живых языков, «нежели языков исчезнувших и воспроизводимых только по письменным памятникам». Известно, что окончательный поворот в сторону синхронического языкознания произошел только в середине ХХ века.

Языкознание будущего, по мнению Бодуэна де Куртенэ, должно стать научным, ср.: «Языкознание есть систематическое, научное исследование явлений языка в их причинной связи». "Языкознание представляет собой направленную деятельность человеческого разума, упорядочивающего языковые явления». При этом особо отмечается связь лингвистического анализа с анализом мыслительной деятельности человека, ср.: «Наука языкознания … только совершенствует и очищает мышление, освобождает его от балласта случайности, а совокупность колеблющихся представлений заменяет цепью сознательных, точно определенных понятий».

Ученый высказывается за применение в языкознании методов «количественного, математического мышления», чтобы приблизить его к точным наукам.

2.8. Николай Вячеславович Крушевский (1851–1887). Язык – приблизительный «субститут мысли». Ассоциации слов по сходству и по смежности

Н. В. Крушевский (Николай Хабданк) – представитель Казанской лингвистической школы. Прожил короткую, но яркую жизнь. Его немногочисленные работы по языкознанию («Об аналогии и народной этимологии» 1879, «Очерк науки о языке» 1883 и др.) оказали огромное влияние на развитие лингвистики XX века. Выпускник Варшавского университета. По воспоминаниям Б. де Куртенэ, во время учебы в университете Н. Крушевский прошел основательную подготовку в области логики, психологии и философии. Позднее «он вошел во вкус языкознания», написал кандидатскую диссертацию на тему «Заговоры как вид русской народной поэзии».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: