Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

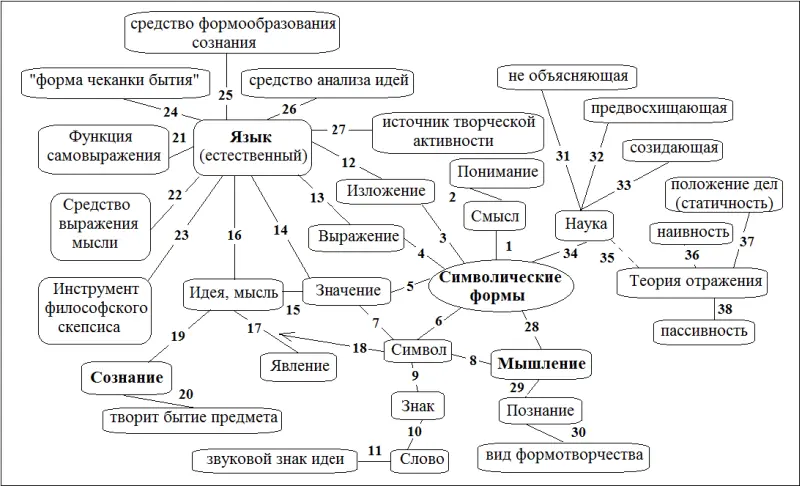

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

14. Звуковой знак является связующим звеном между объективными и субъективными фактами.

Э. Кассирер, рассмотрев различные (эмпирические, рационалистические, психологические и логические) взгляды на язык и на его роль в познании, в конце концов, приходит к выводу, что они сходны в одном – «цель языка усматривается (ими) в теоретическом знании и выражении этого знания». Слова для представителей этих взглядов – знаки идей, как объективных или субъективных элементов познания.

15. Язык – это «форма чеканки бытия». Язык следует рассматривать как активное средство формообразования сознания. Язык является источником творческой активности субъекта.

Язык не фиксирует пассивно «внешнее наличное бытие», а накладывает на него свою печать. Язык выступает как «форма чеканки бытия». Ценность языковых знаков заключается не столько в том, что они сохраняют из обозначаемого содержания, а в том, что в этом содержании они «элиминируют и преодолевают». Знак взламывает границы налично данного, т. е. выходит за пределы его границ и способствует активизации пространственной фантазии в определенном направлении.

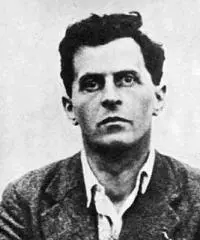

4.4. Людвиг Витгенштейн (1889–1951). Роль языка в формировании позитивного знания. Понимание предложения как способа его интерпретации с помощью другого предложения

Родился в Вене. В 1906 уехал на учебу в Англию. Под руководством Б. Рассела изучал основы математики. В 1914 г. добровольно уходит на фронт, попадает в итальянский плен. После освобождения уезжает в Голландию, где обсуждает с Б. Расселом рукопись своей будущей работы – «Логико-философский трактат». С 1920 по 1926 г. учительствует в сельской начальной школе в Нижней Австрии. Вместе с учениками создает «Словарь для начальных школ», который используется педагогами и сегодня. В «Словаре» собраны простые слова, используемые в речи австрийских детей альпийского региона. «Витгенштейн определенно хотел сделать своих детей рачительными хозяевами языка как родного обиталища. Несомненно, его интересовало и то, как расширить лингвистический спектр, ибо чем шире языковое употребление, тем больший спектр реальности попадает в сферу понимания». В 1930 г. Л. Витгенштейн возвращается в Кембридж, где вступает в должность профессора философии. Чтобы понять его лекции, слушателям требовалась высокая концентрация и невероятные усилия. Вместо того чтобы публиковать книги, он ограничивается краткими, часто не связанными формулировками мыслей, которые фиксирует в многочисленных записных книжках. В 1947 г. философ окончательно оставляет научную и преподавательскую деятельность. В 1953 г., уже после смерти, выходит в свет его главный труд «Философские исследования», составленный на основе оставшихся записей. Если ранний Л. Витгенштейн был в большей мере озабочен проблемами соотношения языка и действительности и рассматривал в своем «Трактате» язык как «проективное изображение» реальности, то позднего Л. Витгенштейна интересуют преимущественно языковые проблемы, в частности, он вводит в философский обиход понятие «языковых игр», свидетельствующих о бесконечным множестве способов использования языка. Приверженцы аналитической философии поспешили объявить языковые игры новой теорией. Надо признать, что метафора языковых игр оказалась живучей. Серьезные ученые, философы и лингвисты, до сих пор «играют в язык» с таким же азартом, с каким когда-то играли альпийские ученики Л. Витгенштейна, выступив в роли самых первых апробантов новой философской доктрины.

• Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1958. – 134 с.

• Витгенштейн Л. Философские исследования // Языки как образ мира. – М., СПб., 2003. – С. 220–546.

• Wittgenstein L. Logoisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus. Suhrkamp Verlag. – Frankfurt am Main, 2003. – 117 S.

• Wittgenstein L. Philosophische Grammatik. Teil I. Satz. Sinn des Satzes. Teil II. Über Logik und Mathematik. Hrg. von Rush Rhees. – Frankfurt am Main. 1969. – 223 S.

1. Существуют различия между мировосприятием посредством сознания и миротолкованием с помощью языка. Язык препятствует пониманию.

Л. Витгенштейн наиболее известен философской общественности благодаря своей первой книге «Логико-философский трактат» (1921), главными проблемами которой являются выявление различий между мировосприятием и миротолкованием; расщепление мира сознанием на составляющие его элементы и описание последних с помощью простых и сложных (составных) предложений; смысл мира, который проявляется, но не поддается описанию.

2. Язык – это граница между мыслимым и немыслимым. За пределами языка – немыслие.

Роль языка в формировании позитивного знания, способствующего снятию жизненных проблем и согласованному вхождению в действительность, определяется при этом как ограничение, как препятствие на пути к пониманию.

Язык является миром, за пределы которого человек не может и не должен выходить. Об этом свидетельствует наиболее цитируемый афоризм автора: «О чем нельзя сказать, о том следует молчать» (“Wovon man nicht reden kann, darüber muβ man schweigen”).

Но это совсем не значит, что язык ограничивает выход сознания во внешний мир, как это обычно принято толковать. Это означает, что язык не пускает человека в мир бессмыслицы. Он лишь регулирует и направляет наши действия. Осмысленный мир противопоставляется бессмыслице. Границу между мыслимым и немыслимым можно провести лишь в языке.

3. Основные функции языка – номинативная и обозначающая. Имя – ярлык вещи. Назвать значит соотнести имя с предметом и выделить его из множества других подобных и неподобных. Имя не разъясняет.

Прежде чем сформулировать какое-то теоретическое положение, Л. Витгенштейн дает уточняющие определения тем терминам, которые он использует в изложении. И это логично, при его недоверии к естественному языку.

Словам языка он отводит номинативную, обозначающую функцию. Наименование для него – ярлык вещи. Значение имени – это и есть обозначаемый объект.

Он противопоставляет имя предложению. Предложением считается связь наименований.

Здесь следовало бы заметить, что любое имя предполагает акт предшествующей, уже состоявшейся предикации как соотнесения имени с обозначаемой вещью, ср. Яблоко ← Это яблоко. (= Этот предмет я называю яблоком). Назвать значит соотнести имя с предметом и выделить его из множества других подобных и неподобных. Таким образом, любое имя, прежде всего, предметное, онтологически обусловленное, есть, на наш взгляд, свернутое предложение, в данном случае идентифицирующее предложение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: