Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Л. Витгенштейн практически повторяет Платона, когда говорит, что имя называет, но ничего не разъясняет, ср. «Если кому-нибудь показывают фигуру шахматного короля и говорят: «Это король», то этим ему не разъясняют применения данной фигуры разве что он уже знает правила игры».

Из других рассуждений автора вытекает, что можно знать правила игры, не зная наименований шахматных фигур. Можно знать, например, предназначение деталей автомобиля, не зная их точного названия, что зачастую имеет место в действительности. Можно даже использовать ложные или условные наименования. Главное – знать функцию именуемого предмета.

4. Значение – это обозначаемый объект.

Обозначается не предмет сам по себе, а то, что с ним связано, т. е. какая-то совокупность его ассоциативных связей.

Значение имени – это употребление имени, а не предмет, который именуется.

5. Манипулирование словами – языковая игра. Можно освоить игру «не изучая или не формулируя ее правил».

Л. Витгенштейн допускает, что можно освоить игру «не изучая или не формулируя ее правил».

По аналогии следует сказать, что можно усвоить какой-то язык, не изучая грамматики данного языка. Безграмотные люди говорят, не имея представления о грамматических правилах. Это факт. Однако для себя такой говорящий, наверное, все же выводит какие-то правила говорения, хотя и не формулирует их. Грамотный говорящий также не думает о грамматических правилах, когда говорит. Говорение, ставшее делом привычки, вряд ли апеллирует к лингвистическим понятиям субъекта и предиката.

Согласно рассуждениям Л. Витгенштейна, а также его интерпретаторов и последователей, под понятие употребление слова обычно подводится его семантический потенциал.

Знать употребление слова, значит знать, на что оно указывает. Это не синтаксическое употребление как актуализация способов межсловной связи, линейного сцепления данного слова с другим словом. Это также не парадигматические, дистантные ассоциативные отношения данного слова с другими словами, возникающие по сходству, смежности, предсказуемости и др. Это семиотическое, знаковое отношение, т. е. отношение слова к называемому, обозначаемому объекту.

Отношение между именем и именуемым, согласно автору, состоит в том, что звук имени может вызывать различные ассоциации, например, картину называемого, имя, написанное на именуемом предмете, а также ситуацию, когда кто-то произносит это имя, указывая на предмет. «Но для имени характерно как раз то, что оно определяется путем указания «Это N» (или «Это называется N»)» (выделено нами – А. И. Ф.).

Данное положение вызывает сомнения. То, что имя определяется путем указания – это всего лишь игра слов. Когда мы говорим «Это N» (“Das ist N”), мы не определяем имя. Мы всего лишь сосредоточиваем на нем свое внимание, и с помощью этого имени, возможно, и отсылаем к называемому предмету. Пример: Этот стол круглый (Dieser Tisch ist rund) , где дейктическая функция модифицируется как селективная, ср. ‘Из множества столов этот стол является круглым’. Данное имя определяется не путем указания, а соотнесенностью с предикативным признаком круглый / rund .

Л. Витгенштейн опровергает положение, согласно которому «слово не имеет значения, если ему ничего не соответствует», заявляя, что здесь смешивается значение имени и носитель имени. Исчезновение носителя имени не влечет исчезновения значения имени.

Продолжая мысль философа, можно было бы сказать, что имя существует независимо от именуемого объекта. Оно может выполнять актуальную, гипотетическую, ретроспективную функцию, ср. Дом горит, Дом сгорит, Дом сгорел . Употребляя слово, мы исходим из презумпции, что то, что сгорело, было домом, а то, что горит или сгорит есть дом. Целесообразно в этой связи не смешивать бытие предмета с бытием имени, а значит и с бытием значения имени.

6. Употребление слова есть знание и реализация его дейктической функции.

Говоря о значении имени, Л. Витгенштейн постоянно подчеркивает, что значение имени – это употребление имени, а не предмет, который именуется. (Кстати, это веский аргумент против субстанциальной концепции языкового знака).

Понятие имени у Л. Витгенштейна логично увязано с проблемой понимания. Проблема понимания является центральной в философской грамматике автора.

7. Понимание предложения – это способ его интерпретации с помощью другого предложения.

Что означает понять или не понять какое-то предложение?

Прежде всего, мы понимаем, что имеем дело с предложением, которое составлено по определенным правилам. Таким образом, знание правил является необходимым условием понимания.

По-видимому. Этого недостаточно. Последующей целью понимания является то, что обозначается с помощью данного предложения. Но в отношение между предложением и обозначаемым в действие вступает другое правило. Правило употребления: как говорящий использует данное предложение по отношению к действительности.

Понимание предложения достигается благодаря интерпретации. Интерпретация предложения – это другое предложение, актуализирующееся как знак смысла, предположительно заложенного в первое – услышанное/прочитанное предложение.

Согласно Л. Витгенштейну, понимание мысли обусловлено языком, а язык представляет мысль неотчетливо, размыто.

8. Познание – это наложение средства познания на познаваемый объект.

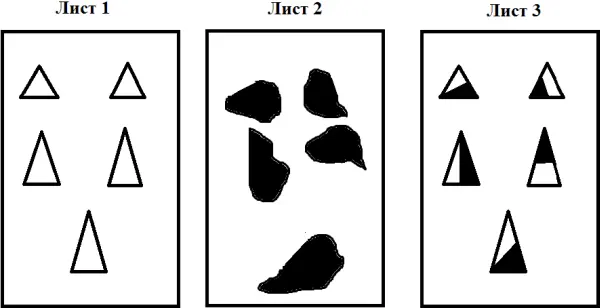

И. Кант писал, что мы познаем не сами вещи, а способ их познания. Для Л. Витгенштейна данный тезис является опорным, хотя явно о нем он не говорит. Достаточно вспомнить здесь его «философские» игры с наложением листка бумаги с вырезанными геометрическими фигурами (квадратиками или треугольниками) на другой белый листок бумаги, местами заштрихованный. Витгенштейновская сетка, налагаемая на частично заштрихованную белую бумагу – это произвольное действие, выдаваемое за метод познания, или способ представления, действительно не связанный с общечеловеческим, социально обусловленным опытом. При наложении одного листка на другой экспериментатор видит геометрические фигуры, заштрихованные или белые. От инструмента (сетки) воспринимаются фигуры, а от объекта воздействия (бумаги) – цвет. Таким образом, смешение представления с методом представления неизбежно приводит Л. Витгенштейна (и его интерпретаторов) к главному козырю идеализма: мы познаем не мир, а наши представления о нем.

Данный идеалистический тезис распространяется также на проблему понимания, ср.: «Мы не понимаем людей. (И не потому, что не знаем, о чем они говорят про себя). Нам не удается найти в них себя».

Рис. 1. Процедура познания (по Л. Витгенштейну)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: