Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

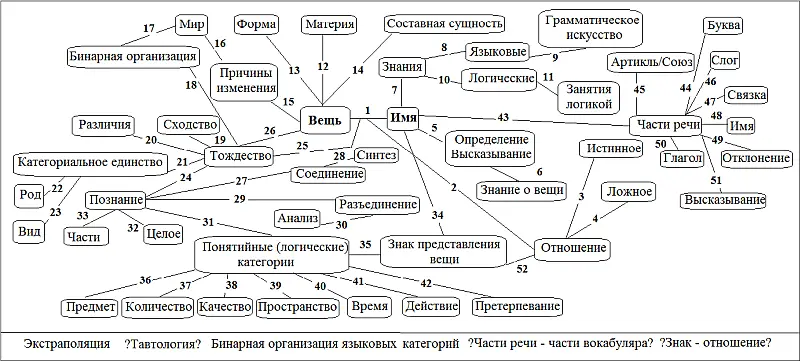

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аристотелевский логицизм как некая модель речемыслительной деятельности стал основополагающим методом рассмотрения языка и действительности на многие столетия. Он пронизывает всю западноевропейскую философию, культуру и науку о языке. «В средневековой философии аристотелевская логика в основном оставалась образцом рациональности человеческого мышления как в арабоязычном мире, так и на европейском Западе".

9. Имя есть знак представления о вещи. Суть знака проявляется в отношении. Нет истинных и ложных имен. Есть истинное или ложное отношение имени к обозначаемой вещи.

Слова языка, или имена, согласно Аристотелю, соотносятся с представлениями о вещах, ср.: «То, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе». При этом «имена имеют значение в силу соглашения , ведь от природы нет никакого имени. А возникает имя, когда становится знаком». «Быть знаком то же, что находиться в каком-то отношении к чему-то». Впоследствии эту мысль о произвольности языковых знаков подтвердит Рене Декарт, ср.: «Слова, не имея никакого сходства с вещами, которые они обозначают, тем не менее, дают нам возможность мыслить эти вещи. Часто мы даже не обращаем внимания на звуки слов или на составляющие их слоги, и может случиться, что, услышав речь, мы хорошо поймем ее смысл, но не сможем сказать, на каком языке она произнесена».

Аристотель снимает главную проблему Платона «об истинности и ложности имен». Слова языка, согласно Аристотелю, являются просто знаками и сами по себе не могут быть ни истинными, ни ложными. Истина и ложь выявляются лишь в соединении и разъединении слов.

10. Знания подразделяются на языковые (лингвистические) и логические.

Философ разделяет два вида знаний – лингвистическое знание и логическое знание. Грамматическое искусство предполагает исследование слов самих по себе, без отнесенности ко лжи и истине.

Занятия логикой подразумевают изучение соединения и разъединения слов под углом зрения лжи и истины. Логика занимается, таким образом, построением правильных предложений. Она отождествляет словоупотребления, выражающие одно и то же понятие, и классифицирует употребления слов. В первом случае выявляются варианты речевого употребления слов, используемые для выражения одного и того же, неизменного психологического представления и понятия. Во втором случае, классифицируя слова, исследователь устанавливает у них общие значения, благодаря которым эти слова соединяются (друг с другом) и образуют правильные или неправильные с точки зрения логики суждения.

Однако разделение грамматики и логики было Аристотелем лишь намечено. Утверждая, что «к области мысли относится все, что должно быть достигнуто словом», он ограничивает мышление сферой языкового функционирования. Смешение логических и языковых категорий породило впоследствии глубокие противоречия в толковании вопросов соотношения языка, сознания и действительности. Даже в современной лингвистике одно из главных методологических заблуждений – это явное или скрытое отождествление языка и мышления . Ср.: «Язык вторичен по отношению к реальности, как вторично и сознание по отношению к материи» [Р. А. Будагов]. «Вторичность» уравнивает функции языка и сознания. Согласно данной точке зрения, как сознание, так и язык отражают действительность, с чем трудно согласиться, ср.: «Слово обозначает понятие и выступает его материальным представителем, но слово не включает в себя понятие , которое является формой обобщенного отражения объективно существующих вещей и явлений» [Г. В. Колшанский].

11. Речь состоит из частей (имен, глаголов и др.). Части речи объединяются в целое (предложение, высказывание). Обозначаемые с помощью слов отдельные представления, соединяясь и разъединяясь, образуют мысль. Становление мысли происходит в процессе её речевого выражения.

Речь, согласно Аристотелю, – это изъяснение посредством слов. Мысли, которые содержатся в речи, представляются через говорящего и возникают по ходу речи. Это очень важное положение. Не готовая мысль облекается в языковую и речевую форму. Мысль формируется в процессе выражения.

Речь имеет следующие части:

1. Буква. Автор отождествляет ее со звуком, но не со всяким звуком, а только с таким, который «является» в человеческой речи как осмысленный. Буквы бывают гласные (слышимые звуки), полугласные (слышимые звуки при толчке языком), безгласные (те, которые сами по себе звука не дают, но становятся слышимыми рядом с другими звуками). Звуки различаются по месту образования, по придыханию (густоте и легкости), по долготе и краткости, по ударности и безударности.

2. Слог. Определяется как незначащий звук, сложенный из букв, например. Из гласной и согласной.

3. Связка. Звук, также незначащий, который создает из нескольких значащих звуков один значащий звук. Скорее всего – это соединительные гласные или согласные.

4. Артикль или союз.

5. Имя. Это звук сложный и значащий. К именам относятся существительные, прилагательные, местоимения. Имена существительные бывают простые и сложные. Примером сложного существительного является имя Феодор (богоданный), состоящее из двух простых корней, обозначающих «бог» и «дар».

6. Глагол. Также сложный и значащий звук. Признаком глагола является время, например, настоящее или прошедшее, ср. человек идет; человек пришел .

7. Отклонение. К нему относятся падеж, число (отклонения имени), ср. человека, человеку; человек – люди ; вопрос, приказание (отклонения глагола), ср. пришел? иди!

8. Высказывание (logos) – сложный значащий звук, части которого сами по себе значимы. Высказывание состоит из имен и глаголов или только из имен.

Данная классификация частей речи стала эталоном грамматик разных языков на многие столетия. Следует заметить, однако, что современные грамматики, оперируя термином "части речи", подводят под него, главным образом, части вокабуляра .

1.3. Секст Эмпирик (200–250). Роль языка в познании и знаковые отношения

Секст Эмпирик – древнегреческий философ, систематизировавший идеи скептицизма. Согласно «скептической» концепции Секста Эмпирика (ср. лат. sextus – шестой, empiricus – врачующий, лечащий), истина, как утверждение правильности какого-то вывода, зависит от деятельности, направленной на поиски данной истины. Подход к познаваемой вещи определяет, таким образом, познаваемость или непознаваемость этой вещи. Познание превращается, как правило, в противопоставление двух разных выводов, имеющих право на существование, но в итоге вызывающих сомнение. В скептицизме Секста Эмпирика проявляются в какой-то мере его антиметафизические взгляды. Как можно зафиксировать истину у постоянно изменяющейся материи, если эта истина относительна? Она зависит от «отпечатанной» в сознании на данный момент времени движущейся материи, от инструмента и критериев анализа. «Представление об огне отличается от самого огня. Последний жжет, а то не способно жечь». Это один из примеров, с помощью которого Секст Эмпирик демонстрирует беспомощность рассудка в познании истины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: