Арсен Аветисьян - Очерки по истории религии и атеизма

- Название:Очерки по истории религии и атеизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академии Наук Украинской ССР

- Год:1960

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсен Аветисьян - Очерки по истории религии и атеизма краткое содержание

Настоящая работа посвящена атеистической мысли древности. Вопросы истории религии в ней затрагиваются лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания сущности атеистической критики религиозных воззрений тех или иных стран. В нашей книге сделана попытка показать зарождение и развитие атеистической мысли, борьбу ее против религиозного мракобесия, а также изложить взгляды материалистов прошлого на происхождение и роль религии в обществе. Работа представляет собой краткие очерки по истории атеизма древности и не претендует на полное и исчерпывающее освещение всех вопросов. В «Очерках» в значительной мере использованы материалы лекций по истории философии, прочитанных автором на философском факультете Киевского университета им. Т. Г. Шевченко в 1952–1957 гг.

Очерки по истории религии и атеизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

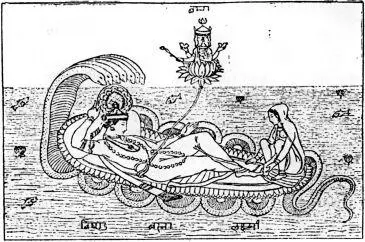

Вишну, Лакшми и Брахма

Господствующие рабовладельческие касты Индии — брахманы и кшатрии — были заинтересованы в том, чтобы убедить массы, будто кастовый строй дан от бога, соответствует божественному мировому порядку и существует вечно. Согласно законам Ману, смешение каст и нарушение чистоты происхождения неизбежно ведут к гибели общества. Многочисленные кастовые различия закреплялись религиозными законами, предписывавшими очень ранние браки между первыми тремя кастами, запрещавшими вдовам, имеющим детей, вторично выходить замуж. Во всех кастах только те дети, которые рождены от жен, равных по касте и вышедших замуж девицами, считались принадлежащими к той же касте, что и их родители [66] См. там же, стр. 4–5.

.

Среди каст на первое место выдвигаются брахманы. Из законов Ману видно, что жреческая каста являлась полновластным хозяином государства. Брахман — священная и неприкосновенная личность. Даже тот, кто только грозит «ударить брахмана, будет сто лет блуждать в аду». Законы Ману не только приравнивают брахманов к богам, но даже ставят их выше обычных богов. «Вследствие происхождения из самой благородной части тела (Брахмы), вследствие первородства и обладания знанием Веды брахман по праву владыка всей вселенной. Из всех существ наилучшими считаются одушевленные, из одушевленных — разумные, из разумных — люди, из людей — брахманы» [67] «Законы Ману», «Хрестоматия по истории древнего мира», стр. 285–286.

.

Брахманы не занимались ни физическим, ни умственным трудом. Держались они чрезвычайно высокомерно, называя себя земными богами. Самое рождение брахмана рассматривалось как вечное воплощение священного закона и считалось праздником. Брахманы приписывали себе сверхъестественную силу, способность уничтожать все живое, создавать другие миры и других правителей, даже свергать богов. Брахман есть великое божество независимо от его личных качеств и поступков, поэтому он всегда должен быть почитаем представителями других каст.

Каста брахманов регламентировала всю жизнь древних индусов, особенно членов низших каст. Ее опека доходила до того, что она предписывала на каждый день способы приготовления пищи и постели. Свадьба, рождение ребенка, любая покупка, путешествие, сбор урожая были невозможны без благословения брахмана. «С ними советуются при болезни и здоровье. Их угощают в горе и радости» [68] И. В. Рейснер, Идеология Востока, М.—Л., 1927, стр. 171.

.

Отличительной чертой брахманизма является открытое третирование низших каст. Здесь нет даже попытки прикрыть свою идеологию фиговым листком надклассовости, как это имело место в древнем Египте или Вавилоне. Законы Ману закрепляли привилегированное положение касты брахманов. Брахман имел право брать все, что захочет, в виде милостыни — мрита, без спросу — амрита, собрать чужое зерно в поле — рита, заниматься недозволенными делами — сантьярита. Занятие земледелием, по религиозным законам, считалось для брахмана недозволенным и греховным, так как при пахоте уничтожается много живых существ, а брахман не должен причинять боли, страдания, вреда ни животному, ни насекомому. Лицемерная проповедь непричинения зла живому призвана была прикрыть и освятить паразитический образ жизни брахманской касты.

Моральные принципы, изложенные в законах Ману, такие же лицемерные, как и моральные принципы буддизма и христианства. Брахману запрещалось показывать дурное расположение духа, даже в случае явной обиды, вредить другим людям, оскорблять их. «Тот, кто кроток и терпелив, чужд общества злых, получит доступ на небо за свою любовь к ближнему». «Кто прощает брань огорченным людям, почетен на небе. Кто мыслит о мщении, тот потерпит наказание». Эти принципы находились в явном противоречии с практикой брахманизма, дозволявшей брахману все, возвышавшей его над другими людьми. В законах Ману говорится о сострадании к несчастным и уважении к слабым: «Дети, старцы, бедные и больные должны считаться властелинами земли». «Везде, где женщины пользуются уважением, там общество удовлетворено». Но в них же подчеркивается: «Женщина — только собственность мужа». «Муж составляет одно лицо со своей женой. Даже после смерти мужа жена не имеет права произносить имени другого мужчины».

В священных ведических книгах и религиозных законах сказано, что божественная награда ждет лишь тех, кто много жертвует. Жертвователь получает право пить священный опьяняющий напиток сому. Древние арии считали, что если жидкость способна поднимать дух и вызывать временное помешательство и если человек под действием ее может совершать поступки, на которые он неспособен в обычном состоянии, то в этом напитке содержится нечто божественное. Растение, дающее сому, они называли царем растений; процесс приготовления напитка считали священным ритуалом, обрядом, совершаемым только жреческой кастой. Глубокая древность культа сомы подтверждается частыми ссылками на него в персидской «Авесте».

На индийской земле, по-видимому, культ сомы получил новый стимул для своего развития. В ведических книгах говорится: «О Сома, вылитый, чтобы Индра выпил, теки чистым, сладчайшим и увеселяющим потоком». «Мы пили Сому, мы стали бессмертными, мы вышли на свет, мы познали богов». В гимне, посвященном соме, сказано: «Там, где вечный свет в мире, где находится солнце, в том бессмертном, нетленном мире помести меня, о Сома… Где есть хотенья и желанья, где чаша светящегося Сомы, где пища и радость, там дай мне бессмертие. Где есть счастье и наслажденье, где процветают радости и удовольствия, где желания нашего желания достигнуты, там дай мне бессмертие» [69] С. Радхакришнан, Индийская философия, т. I, стр. 66–67.

. Впоследствии брахманы широко использовали культ сомы в своих классовых интересах.

Из законов Ману, отражающих общественные отношения рабовладельческого общества, видно, что единственными производителями материальных благ в древнеиндийском обществе являлись шудры и вайшьи: «Если бы вайшьи и шудры уклонились от своих обязанностей, они повергли бы весь этот мир в разрушение» [70] «Законы Ману», «Труды Общества русских ориенталистов», 1913, № 1, стр. 418.

. В законах Ману проводится идея, что шудры не способны участвовать в решении государственных дел: «Царство того государя, который смотрит, когда шудра произносит свое решение, погибнет, как корова в болоте». Мегасфен (IV–III вв. до н. э. — греческий посланник при дворе Чандрагупты) указывает, что вайшьям также строго запрещалось принимать участие в политической жизни страны. Изолированность сельских общин сознательно поддерживалась брахманами и кшатриями. По законам Ману, вайшьи не смели даже помышлять о том, чтобы отказаться «ходить за скотом». Они должны были твердо знать свое место и обязанности. При малейшем отклонении от этих обязанностей вайшьев беспощадно наказывали.

Интервал:

Закладка: