Давид Ван Рейбрук - Против выборов

- Название:Против выборов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-409-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Ван Рейбрук - Против выборов краткое содержание

Давид Ван Рейбрук (род. 1971), бельгийский историк и писатель, считает, что в действительности деятели Американской и Французской революций, в ходе которых были заложены основы нынешних западных политических систем, рассматривали выборы как инструмент ограничения демократии. Обрисовав клиническую картину того состояния, к которому привело демократию применение выборной процедуры, автор предлагает искать средства для лечения в ее древнегреческих истоках. И в период Античности, и в Средние века встречаются примеры успешного применения процедуры жеребьевки, которая некогда обеспечивала длительную политическую стабильность, но в наши дни она используется только при назначении суда присяжных заседателей. Давид Ван Рейбрук показывает, как жеребьевка может оздоровить демократию и повысить ее легитимность и эффективность.

Против выборов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом и заключается основная причина синдрома демократической усталости: мы все превратились в электоральных фундаменталистов. Мы презираем тех, кого выбираем, но поклоняемся выборам. Электоральный фундаментализм – это несгибаемая вера в то, что демократия немыслима без выборов, что выборы являются необходимым, как говорится, богом данным условием существования демократии. Электоральные фундаменталисты отказываются видеть в выборах способ участия в демократии, считая их самоцелью, священным принципом, к которому неприменимы человеческие мерки.

Эта слепая вера в избирательные урны как единственный оплот народного суверенитета заметнее всего в международной дипломатии {48} 48 David Van Reybrouck, 2011: De democratie in ademnood: de gevaren van electoraal fundamentalisme (торжественная речь в Лейденском университете, 28 ноября 2011 года).

. Когда западные страны-доноры надеются на то, что такие истощенные конфликтами государства, как Конго, Ирак, Афганистан или Восточный Тимор, встанут на путь демократии, то имеют в виду, что там должны проходить выборы, желательно по западному образцу: с кабинками для голосования, избирательными бюллетенями и урнами, с партиями, предвыборными кампаниями и коалициями, с избирательными комиссиями, списками кандидатов и сургучом для печатей. Короче, совсем как у нас, но только у них. Тогда мы этим странам будем давать деньги. У местных демократических и протодемократических институтов (совет деревни, традиционное посредничество в конфликтных ситуациях, суд по древнему обычаю) нет ни единого шанса: хоть их мирный коллективный метод совещания и решения конфликтов очень ценен, денежный кран будет перекрыт, как только они отойдут от нашего проверенного рецепта, – точно так же, как народной медицине лучше убраться подальше при появлении медицины западной.

Судя по рекомендациям западных доноров, может показаться, что демократия – некий продукт на экспорт: готово к употреблению, в удобной упаковке, можно пересылать по почте. Демократия становится сборной моделью из «Икеи» под названием «свободные и честные выборы», которую получатель легко соберет на месте, пользуясь при необходимости прилагаемой инструкцией.

А если собранная мебель будет криво стоять? Или на ней будет неудобно сидеть? Или она будет разваливаться? Что ж, тогда виноват не далекий производитель, а местный потребитель.

То, что в еще неокрепших государствах выборы могут приводить к самым неожиданным последствиям (насилие, этнические волнения, преступность, коррупция…), отходит на второй план. О том, что выборы не приводят к демократизации, а даже, наоборот, ей препятствуют и разрушают ее, ради удобства забывается. Каждая страна мира должна проводить выборы, и всё тут, несмотря на потенциальный collateral damage [35] Сопутствующий ущерб ( англ. ).

. Вероятно, наш электоральный фундаментализм воистину принимает тут форму нового, всемирного евангелизма. Выборы – таинство этой новой веры, ее неотъемлемый ритуал, в котором форма важнее содержания.

По большому счету, странно, что мы так фокусируемся на выборах: люди экспериментируют с демократией почти три тысячи лет, и только последние 200 лет исключительно с помощью выборов. И всё же мы считаем, что это единственно возможный способ. Почему? Конечно, здесь играет роль сила привычки, но есть и более фундаментальная причина: нельзя отрицать, что прошедшие два века выборы отлично справлялись со своей задачей. Невзирая на некоторые печально известные уродливые проявления, они очень часто приводили к демократии: с их помощью был организован тяжелый процесс поиска приемлемого баланса между противоречивыми требованиями эффективности и легитимности.

При этом часто забывается, что выборы возникли в совсем другом контексте, чем тот, в котором им приходится функционировать сейчас. Фундаменталисты часто не видят исторической перспективы и исходят из того, что их догмы всегда были незыблемыми. Поэтому электоральные фундаменталисты плохо знают историю демократии. Получается, что это правая вера без ретроспективы. Нам действительно надо оглянуться назад.

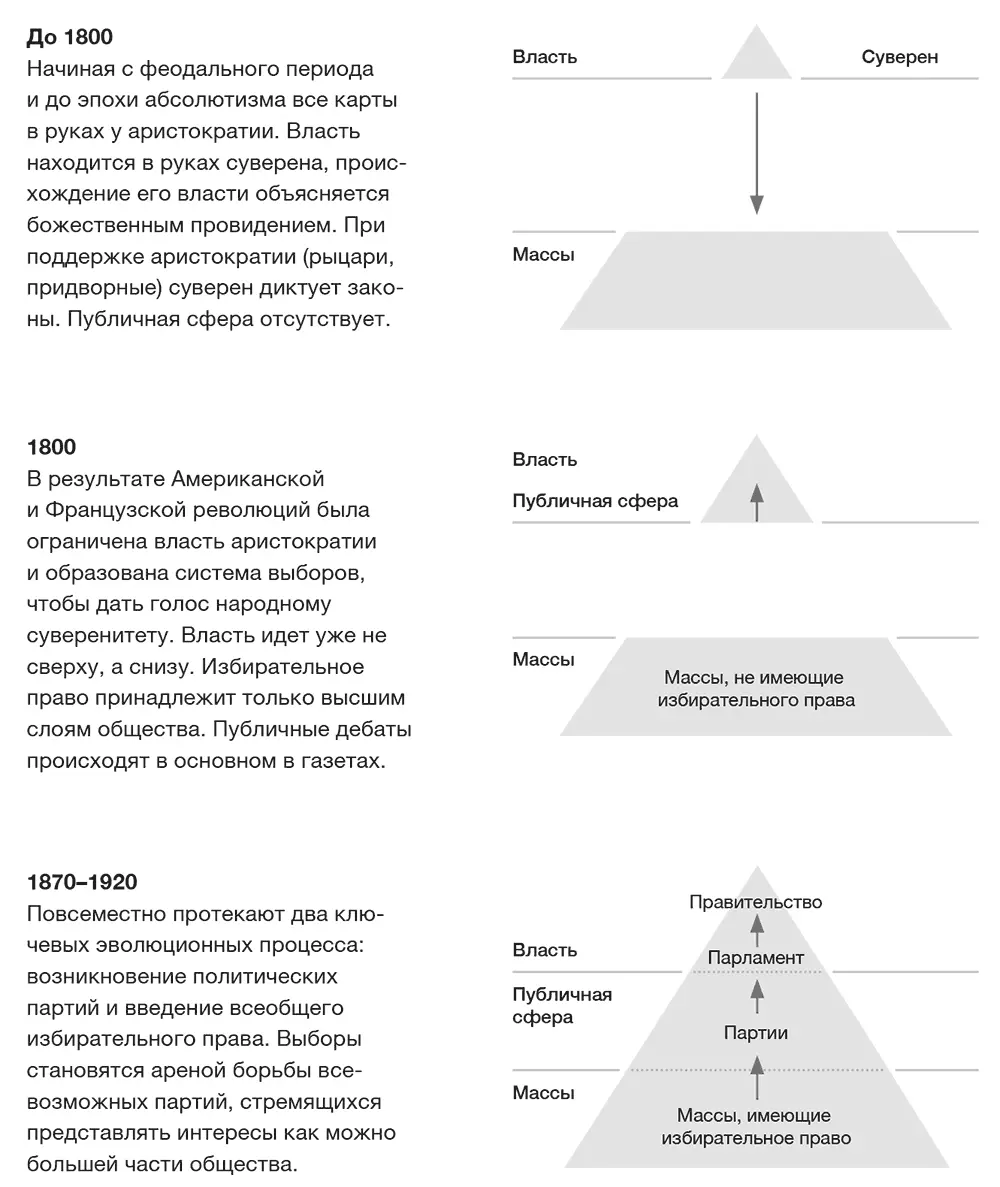

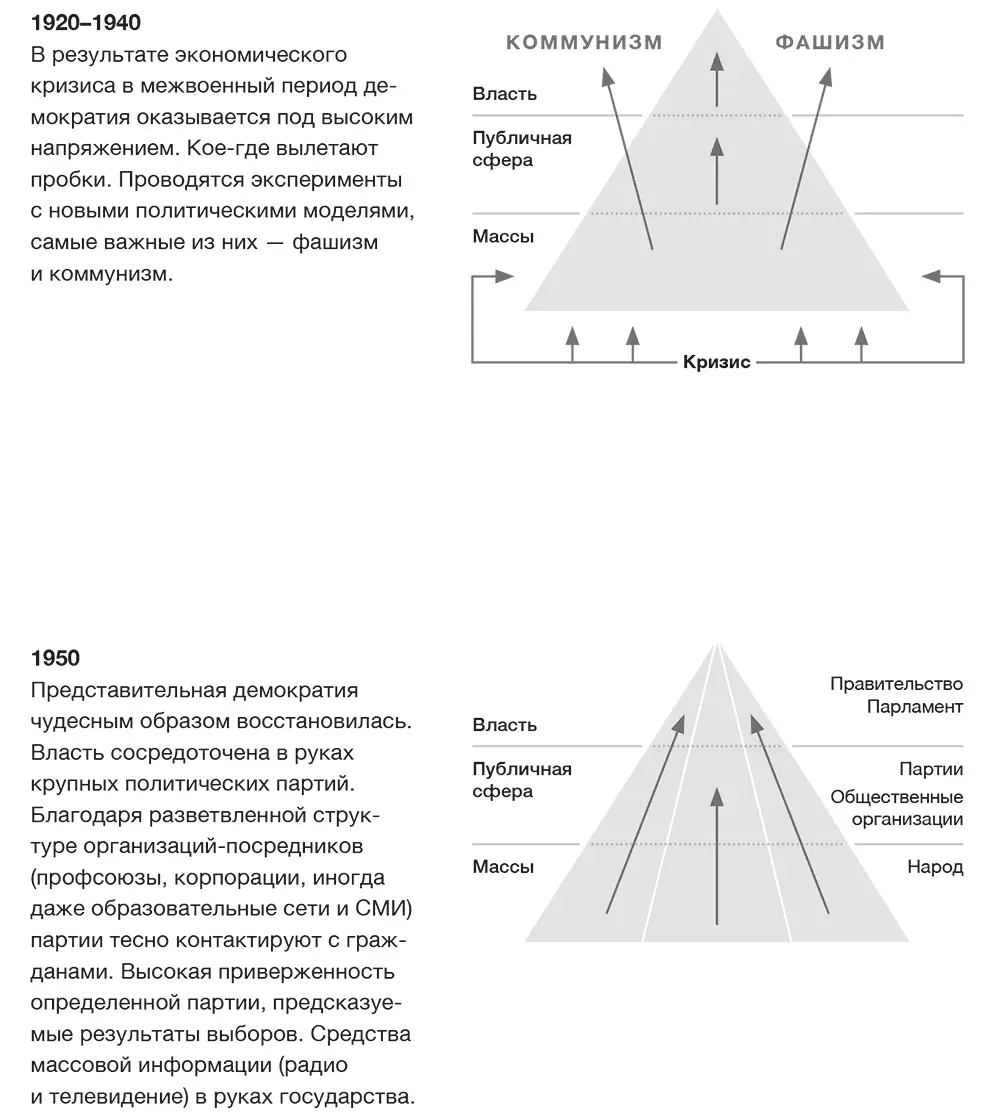

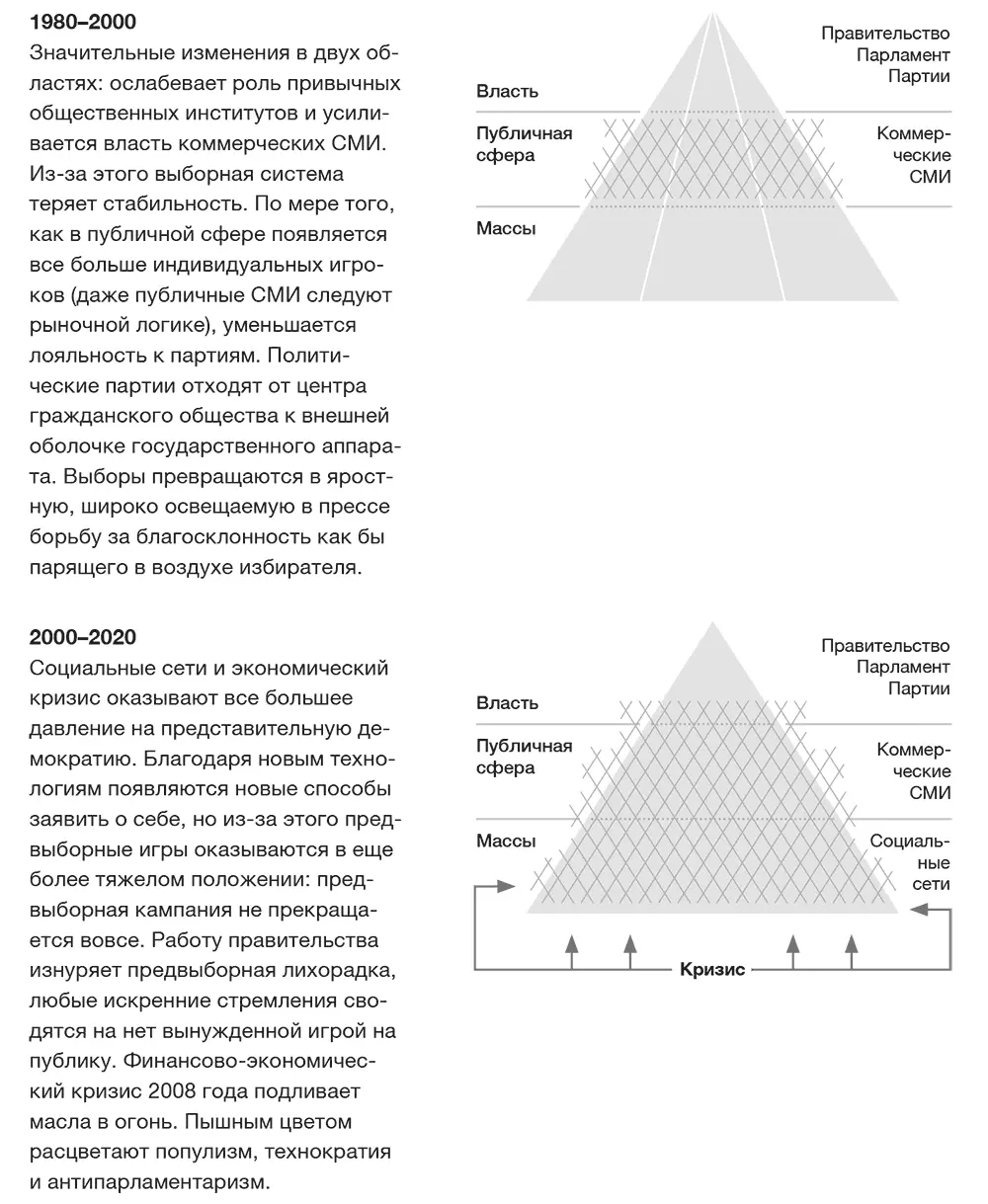

Когда деятели Американской и Французской революций предлагали выборы как инструмент, с помощью которого можно будет узнать «волю народа», не было еще ни политических партий, ни законов о всеобщем избирательном праве, ни коммерческих СМИ, не говоря уже о социальных сетях. Мало того, изобретатели выборно-представительной демократии и представить себе не могли, что такие феномены могут появиться. На рисунке 1 показано, как с тех пор эволюционировал политический ландшафт.

Было время, когда по всей Европе было не найти граждан: были одни подданные. Начиная со Средних веков и до XVIII века – здесь мы рисуем картину широкими мазками – власть была сосредоточена в руках суверенного правителя. (Оставим пока за скобками Голландскую, Флорентийскую и Венецианскую республики: это исключения.) Сидя в своем дворце, крепости или замке, возможно при поддержке некоторых из дворян или советников, правитель принимал решения по вопросам, касающимся управления страной. На рыночной площади глашатай озвучивал его решения, и тот, кто хотел его услышать, его слышал. Отношения между властью и народом осуществлялись в одностороннем порядке, и это продолжалось от феодализма до абсолютизма.

Рис. 1. Выборы в исторической перспективе: ключевые этапы выборно-представительного устройства в западных демократиях

Но с течением времени возникла «публичная сфера», если обратиться к терминологии немецкого социолога Юргена Хабермаса. Сопротивляясь жесткому вертикальному управлению, подданные стали обсуждать насущные темы в публичных местах. В XVIII веке, веке просвещенного деспотизма, эти ручейки слились в мощный поток, и, как показывает Хабермас, возникли постоянные места, где люди обсуждали общественные вопросы. Этим занимались в центральноевропейских кофейнях, на немецких Tischgemeinschaften [36] Застольях ( нем. ).

, во французских ресторанах и британских public houses [37] Пабах ( англ. ).

. Именно в этих новых заведениях и сформировалась публичная сфера: в кафе, театрах, операх и т. д., хотя, наверное, больше всего в диковинном нововведении того времени – газете. Политическая осведомленность, наметившаяся еще в эпоху Возрождения, становилась отличительной чертой все большего количества социальных групп. Родился гражданин.

Интервал:

Закладка: