Михаил Попов - Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма

- Название:Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Попов - Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма краткое содержание

Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Долгосрочные (рассчитанные на 10–15–20 лет) планы ставят под сознательный контроль общества те важнейшие социальные процессы, для которых узки рамки пятилетних и годовых планов. Это относится к осуществлению научно-технического прогресса, перевооружению на базе передовой технологии промышленности и транспорта, к строительству, подготовке кадров и целому ряду других процессов, не охватываемых рамками пятилетнего планирования. В новой редакции Программы КПСС, намечающей перспективы развития социалистической планового хозяйства, указывается на необходимость «органично сочетать долгосрочные, пятилетние и годовые планы». [252] Там же.

В настоящее время работа над переходом к долгосрочному планированию как ядру всей системы планирования ведётся в соответствии с задачей раздвинуть горизонты экономического планирования, поставленной еще на XXIV съезде КПСС. Как подчёркивалось в Отчетном докладе ЦК КПСС, «осуществление важнейших экономических и социально-политических задач требует не пяти лет, а гораздо большего срока. В этой связи и встаёт вопрос о перспективном долгосрочном планировании развития народного хозяйства, опирающемся на прогнозы роста населения страны, потребностей народного хозяйства, науки, технического прогресса». [253] Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1971. С.67.

Принятое тогда решение «осуществить разработку долгосрочного перспективного плана развития народного хозяйства СССР» [254] Там же. С.295.

не было выполнено, так что проблема перехода к долгосрочному планированию, становящаяся все более острой, осталась нерешённой. «Нельзя, — подчёркивалось на XXVII съезде КПСС, — уклоняться от решения назревших проблем». Необходимо исходить из того, что «теперь многое, а по существу всё, будет зависеть от того, насколько эффективно мы сумеем использовать преимущества и возможности социалистического строя». [255] Материалы XXVII съезда КПСС. С.4–5.

Разработка долгосрочных планов в качестве основы пятилетних и годовых является требованием закона планомерного развития социалистической экономики на современном этапе взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Систематическую разработку Комплексных программ научно-технического прогресса и Основных направлений экономического и социального развития страны можно рассматривать как необходимую подготовительную работу к тому, чтобы директивное планирование вышло за становящиеся все более тесными рамки пятилетнего плана. Центральной задачей долгосрочного планирования является поддержание высоких темпов роста производительности труд и на этой основе высоких темпов социально-экономического развития в целом. В.И. Ленин писал: «Производительность труда, это, в последнем счёте, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побеждён и будет окончательно побеждён тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда». [256] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.39. С.21.

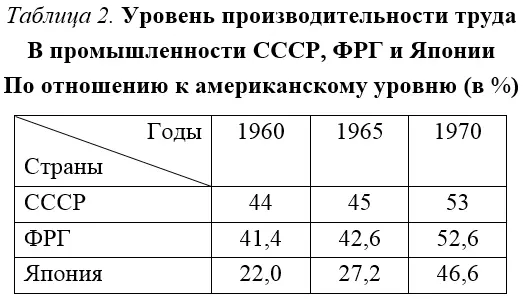

О ходе соревнования двух экономических систем в послевоенные годы, об остроте этого соревнования и о сложности задач по росту производительности труда, которые должны быть поставлены при долгосрочном планировании, можно судить по следующим данным. [257] Источники: Народное хозяйство СССР за 60 лет. М., 1977. С.96; Современный капитализм: производительность труда и эффективность / И.В. Бушмарин, А.М. Гиндиев, Л.С. Демидова и др. М., 1982. С.30; СССР в цифрах в 1982 г. М., 1983. С.62; Народное хозяйство СССР, 1922–1982.

В 1950 г. Советский Союз по сравнению с США, Францией, Англией, ФРГ и Японией занимал пятое место по производительности труда в промышленности, уровень которой составлял 30% уровня, имевшегося в США.

Благодаря тому, что с 1951 по 1960 г. темпы прироста производительности труда в промышленности СССР составляли в среднем 7,3% в год, уже к 1960 г. Советский Союз вышел на третье место в мире по этому показателю, обогнав Англию и ФРГ и сохранив значительное превышение по сравнению с Японией (в СССР — 44% уровня США, а в Японии — лишь 22%).

В следующее десятилетие (с 1961 по 1970 г.) среднегодовые темпы прироста производительности труда в нашей промышленности составили 5,6%. Эти темпы позволили известное время удерживать достигнутые позиции, хотя разрыв в показателях между СССР и ФРГ стал сокращаться. Уменьшилось и отставание Японии от СССР (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что темпы прироста производительности труда на уровне около 5,5% в год, хотя и позволяют продолжать догонять США, но недостаточны, чтобы удержать лучшее место в соревновании по данному показателю с ФРГ и Японией.

Дальнейший ход событий подтвердил и усилил этот вывод. Он показал, что для сохранения достигнутого в соревновании положения недостаточно и 6% прироста производительности труда в год. С 1971 по 1975 г. темпы прироста производительности труда удерживались в среднем как раз на уровне 6% в год, тем не менее в 1975 г. мы оказались уже не на третьем, а на четвертом месте, пропустив вперед ФРГ.

Именно в этот момент требовалось ускорить развитие, осознав, что 6% ежегодного прироста производительности труда в промышленности недопустимо мало для социалистической страны, однако это не было сделано, и в 1980 г. мы оказались по данному показателю уже на пятом месте в мире. Если принять уровень производительности труда в промышленности США в 1980 г. за 100%, то на втором месте оставалась Франция (92,3%), на третьем — ФРГ (65,9%), на четвертое место вышла Япония (61,2%). Наша страна с 1975 г. неизменно имела более 55% американского уровня. [258] СССР в цифрах в 1985 г. М., 1986. С.51.

На ходе соревнования с ведущими капиталистическими державами сказалось то, что до начала 80-х годов в СССР происходило замедление темпов роста производительности труда, связанное главным образом с ослаблением внимания к планомерному обновлению производственных фондов. В качестве урока это должно быть взято при планировании на будущее. Выбытие основных производственных фондов в промышленности в 1965 г. составило всего 2,1%, обусловив чрезмерно большие сроки обновления, несовместимые с задачей ускорения технического прогресса. Затем к 1970 г. оно сократилось до 1,8% в 1975 — до 1,6, а в 1984 г. — до 1,3%. [259] Плышевский Б. Социалистическое накопление на современном этапе // Плановое хозяйство. 1986. №3. С.23.

Выбытие машин и оборудования в 1975 г. составило только 2,1% их стоимости на начало года, в 1980 г. —2,0, в 1983 г. — 1,9%. [260] Абалкин Л. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений // Вопросы экономики. 1985. №6. С.15.

Реальные темпы роста производства машин и оборудования были значительна ниже, чем требовалось для обеспечения быстрого обновления парка оборудования. Достаточно сказать, что вследствие этого в 1984 г. наличный парк машин превышал объём годового выпуска соответствующей техники в 25–30 и более раз. [261] Экономика и организация промышленного производства. 1984. №6. С.95.

Норма накопления снижалась. Она составляла в восьмой пятилетке 28% национального дохода, в девятой — 27,7, в десятой —26,1, в 1981–1984 гг.— 25,4%. [262] Плышевский Б. Социалистическое накопление на современном этапе // Плановое хозяйство. 1986. №3. С.18. — Следует отметить, что в период индустриализации, характеризовавшейся высокими темпами роста производительности труда, норма накопления была значительно более высокой. В 1931 г. она составляла 40%. И в капиталистических странах в период экономического подъема, несмотря на значительное паразитическое потребление, норма накопления оказывается высокой. В Японии, например, она достигала 30% (Сорокин Г. Накопление в системе социалистического воспроизводства // Плановое хозяйство. 1984. №5. С.16). В США, где норма накопления была вдвое меньше, чем в Японии, объем продукции машиностроительного комплекса в 1950–1980 гг. вырос в 3,7 раза, тогда как в Японии — в 85 раз (Современный капитализм: производительность труда в основных отраслях материального производства / Ю.В. Куренков, А.Д. Григорьев, В.А. Маутин и др. М., 1982. С.69, 286).

Причём по имеющимся расчетам реальная норма производственного накопления в 1971–1980 гг. была более чем в 2 раза меньше номинальной. [263] Сорокин Г. Темпы роста советской экономики // Вопросы экономики. 1986. №2. С.17.

Сокращались темпы роста капиталовложений, служащих непосредственным источником обновления оборудования и основных фондов в целом. Если в девятой пятилетке по сравнению с восьмой увеличение составляло 41,7%, то в десятой по сравнению с девятой — 28,7, а в одиннадцатой по сравнению с десятой пятилеткой — лишь 10,4%. [264] Красовский В., Фридман Л. Накопление и технический прогресс в экономике СССР // Плановое хозяйство. 1985. №3. С.11.

А ведь известно, что для своевременного осуществления действительно наиболее прогрессивных технологических преобразований необходимо иметь достаточный объем ресурсов, «иначе неизбежно приходится основную часть вложений использовать для простого поддержания, консервирования действующих технологий». [265] Вальтух К. Технический прогресс и развитие инвестиционного комплекса // Коммунист. 1985. №10. С.27–28.

На замедление темпов роста производительности труда не могло не повлиять то, что в десятой пятилетке произошло сокращение и абсолютного прироста капитальных вложений до 76–96 млрд. руб. по сравнению со 145 млрд. руб. в девятой пятилетке. [266] Абалкин Л. Экономическая стратегия партии и одиннадцатый пятилетний план // Плановое хозяйство. 1981. №3. С.99.

Интервал:

Закладка: