Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы

- Название:ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1582-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы краткое содержание

ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

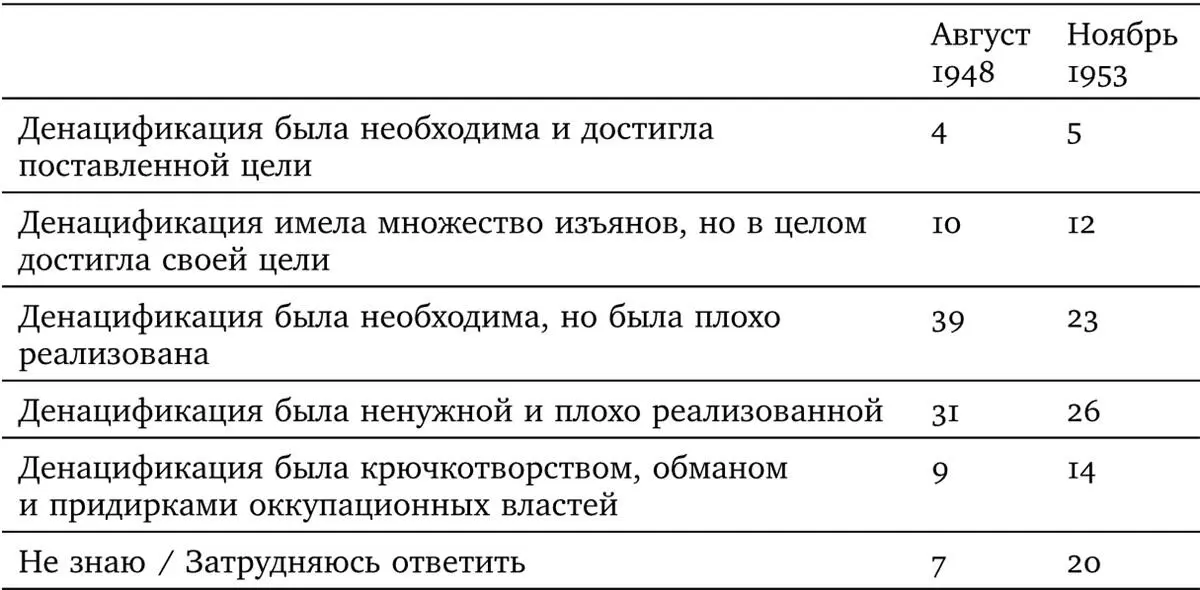

Среди других слабых сторон денацификации, как правило, отмечаются затянутость процесса, перегруженность трибуналов незначительными делами и возможность избежать наказания для крупных нацистов. Все это приводило к долгосрочной дискредитации денацификации в глазах жителей страны, что нашло отражение и в данных социологических опросов. Так, Институт изучения общественного мнения в Алленсбахе дважды – в 1948 и 1953 годах – изучал восприятие денацификации жителями Западной Германии ( табл. 1 ). В августе 1948 года, когда оккупация еще продолжалась, а программа денацификации была уже фактически свернута, положительно оценивали процесс очищения различных институтов от нацистских кадров лишь 14 % опрошенных, полагавших, что в целом денацификация достигла поставленной цели. Наибольшую популярность в 1948 году имела точка зрения, что «денацификация была необходима, но была плохо реализована» (39 %), 31 % респондентов считали, что «денацификация была ненужной и плохо реализованной» и еще 9 % – что она «была крючкотворством, обманом и придирками оккупационных властей» (суммарно доля негативных оценок достигала 40 %). Спустя пять лет, когда оккупация являлась уже делом прошлого, доля разделявших мнение о необходимости денацификации, но считавших, что она была плохо реализована, сократилась до 23 % (на 16 п. п.). Произошло это, по всей видимости, за счет затруднившихся с ответом, доля которых выросла с 7 до 20 %. Негативная оценка этого процесса сохранилась на уровне 41 %, а позитивная выросла всего на 3 п. п. – до 17 % [94] Noelle-Neumann E., Neumann E. P. (eds) The Germans : Public Opinion Polls 1947–1966. Allensbach: Verlag für Demoskopie, 1967. P. 219.

.

Таблица 1. «Какие из следующих утверждений относительно процесса денацификации лучше всего выражают ваше собственное мнение?»

(В процентах от числа опрошенных)

Скепсис большинства историков в отношении политики денацификации под контролем союзников связан и с тем, что после ее завершения все быстро вернулось на круги своя. Так, по данным Уильяма Гриффита, уже к 1950 году от 40 до 80 % нацистов в различных сферах возвратились на свои посты [95] Griffith W. E. Op. cit. P. 74.

. А все приговоренные к разным срокам тюремного заключения высокопоставленные чиновники и военные были амнистированы или освобождены досрочно в 1949–1951 годах.

Важно зафиксировать проблематичность политики денацификации как в концептуальном плане (слишком расширительный подход, включение в программу рядовых членов партии), так и в плане реализации, особенно с момента передачи программы в руки немецких земельных правительств. Расчет американцев на эффективную реализацию денацификации немецкими властями не оправдался. Ретроспективно обращаясь к анализу этих мер, очевидно, что немецкие исполнители саботировали процесс, затягивая его и превращая в фактическую реабилитацию, «обеление» нацистских кадров. В то же время шансы на успех в контексте послевоенной оккупации могла иметь только быстрая, решительная и разумно ограниченная по объему программа очищения общества от действительных нацистских активистов и пособников [96] Cohen D. Op. cit. P. 82.

. В контексте набиравшей обороты холодной войны, руководствуясь новыми интересами в Европе и подталкиваемые необходимостью ускорения экономического развития ФРГ, западные союзники не были готовы настаивать на последовательном проведении денацификационных мер.

Тем не менее, несмотря на все проблемы и сложности в реализации денацификационных мер, важно, что, как справедливо отметила Барбара Маршалл, «союзниками была создана рамка, которая позволила немцам впоследствии самостоятельно осуществить процесс социальных и политических изменений» [97] Marshall B. The Democratization of Local Politics in the British Zone of Germany: Hanover 1945–47 // Journal of Contemporary History. 1986. Vol. 21. No. 3. P. 414, 447.

.

2. Источники изменения официальной коллективной памяти в послевоенной ФРГ [98] В основе главы — статья автора, опубликованная в журнале «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии» (2011. № 4 (110). С. 17–38).

Никакое национальное чувство, даже окрашенное в самые идиллические тона, никакие уверения в благожелательности переживших «благодать позднего рождения» не могут умалить или перечеркнуть тот опыт, который мы в единой Германии пережили как преступники, а другие претерпели от нас в качестве жертв. Нам не пройти мимо Аушвица. Как бы нам ни хотелось, мы не должны даже пытаться совершить подобный акт насилия, ибо Аушвиц неотделим от нас, он – несмываемое клеймо на нашей истории, он помог, во благо нам, сделать вывод, который можно сформулировать так: теперь-то, наконец, мы знаем самих себя.

Гюнтер Грасс[99] Grass G. Schreiben nach Auschwitz. Frankfurt am Main: Luchterhand Literaturverlag, 1990. S. 42.

В 1998 году немецкий философ Юрген Хабермас заметил, что произошедшее в Германии к середине 1980‐х годов переосмысление национальной истории стало «результатом коллективного учебного процесса длиною в несколько десятилетий» [100] Habermas J. A Berlin Republic: Writings on Germany. Cambridge: Polity Press, 1998. P. 162.

. Каковы были основные этапы и компоненты этого процесса? Как и почему на смену героической национальной истории в Германии постепенно пришла память о преступлениях нацистского режима? Какие факторы оказали влияние на изменение политических и гражданских институтов и общественно-политического климата в стране?

Эта глава обращается к анализу причин изменений общественных представлений о национальном прошлом в послевоенной ФРГ. В ней анализируется постепенное расширение публичной сферы и появление альтернативных версий памяти в постоккупационный период; возникновение новых символических структур общественного сознания, последующая структуризация и институционализация памяти о нацистском прошлом; и, наконец, закрепление новых ценностей в системе культурных и общественно-политических институтов.

Уничтожение и обретение памяти

В периоды политических кризисов, отмеченных, как правило, утратой стабильности и определенности, возрастает значимость прошлого, которое в такие моменты «возвращается с удвоенной силой» [101] Müller J. - W. (ed.) Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past. New York: Cambridge University Press, 2002. P. 3, 21.

. Многочисленные кризисы современных обществ, повлекшие масштабные общественно-политические трансформации второй половины XX века, послужили росту интереса к проблематике «коллективной памяти» и возникновению, по выражению историка Чарльза Мэйера, всеобщей «жажды памяти» [102] Maier Ch. S. The Unmasterable Past : History, Holocaust, and German National Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1988. P. 149.

.

Интервал:

Закладка:

![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/1060850/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s.webp)