Сергей Переслегин - Самоучитель игры на мировой шахматной доске

- Название:Самоучитель игры на мировой шахматной доске

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Terra Fantastica

- Год:2005

- Город:СПб

- ISBN:5-17-027583-8, 5-7921-0677-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Переслегин - Самоучитель игры на мировой шахматной доске краткое содержание

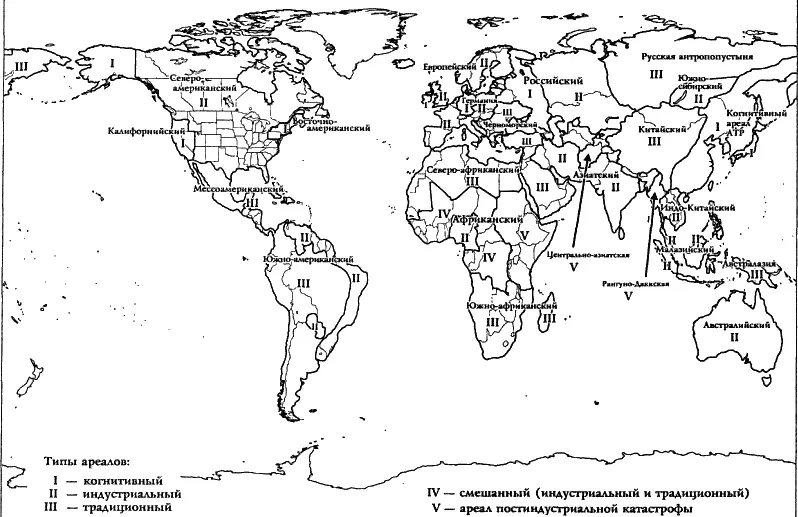

В книге известного петербургского исследователя С. Б. Переслегина представлен подробный системный анализ современных геополитических реалий на Карте Мира. Рассмотрены основные понятия геополитики. На основе анализа соотношения геополитики и географии вниманию читателя предлагается модель этнокультурных плит и механизмов их движения.

Автором рассматриваются основные законы геоистории и дается краткое описание создающихся в наши дни глобальных цивилизационных проектов.

Самоучитель игры на мировой шахматной доске - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Любопытно, что на более высоких ступенях скачок не происходит настолько часто, что это даже считается нормальным. Формула: «Отличный студент, но неудачно выбрал себе призвание. Ну, не физик он по мышлению — что тут поделать?» (не произошел скачок, позволяющий автоматически применять определенный — в данном случае физический — стиль мышления). Что же касается автоматического творчества, то эти понятия вообще считаются несоединимыми, а людей, для которых процесс создания новых сущностей в науке и культуре есть обыденная профессиональная работа, не требующая особого напряжения сил, называют гениями. Однако же ребенку, больному функциональной неграмотностью, сверстник, овладевший письмом настолько, что он даже в состоянии писать, не глядя в тетрадь, тоже покажется гением!

Тем самым мы приходим к выводу, что творчество на уровне простой гениальности в принципе доступно каждому.

Современное образование транслирует учащемуся знания (90% которых, как показали исследования, благополучно и почти немедленно забываются) и очень ограниченное количество навыков, скачкообразно переводящих личность на следующую ступень интеллектуального или физического развития. Следует четко осознать, что бесконечные школьные упражнения и домашние задания, изнуряющие спортивные тренировки — все это не более чем бесконечные «броски кубика» в надежде на выпадение счастливой цифры — в надежде на «щелчок». А «щелчок» может произойти с первой попытки. Может не произойти никогда. Соответственно принцип «повторение — мать ученья» (или, что ближе к истине: «если зайца долго бить, он научится курить») в сущности сводится к давно и справедливо заклейменному ТРИЗовцами «методу проб и ошибок». В общем, хочется вспомнить группенфюрера Мюллера: «Разведчик или ломается сразу, или не ломается никогда — за исключением довольно редких случаев, когда его удается расколоть, используя специальные методы». Те 3-5%, на которые удается повысить характеристики обучаемого за счет долгих тренировок, как правило, не стоят и десятой доли затраченных усилий.

По сути, скачкообразный характер перехода между ин— и аут-состояниями при «щелчке» наводит на мысль, что речь идет о структурном преобразовании психики. То есть «щелчок» требует разрушения структуры (образа мышления, картины мира) и создании другой, в которую новый навык включен «аппаратно», чтобы использоваться автоматически. Отсюда вытекает педагогическое значение процедур временной смерти (инициационные процедуры), помещения в обедненную/обогащенную/регулируемую информационную среду, приема лекарственных средств, снижающих входное сопротивление психики. Другой вопрос, что все эти приемы в лучшем случае относятся к низким технологиям, в худшем — лежат на дотехнологической стадии…

Если не отбросить гипотезу американских метагомов по разряду «бога из машины», придется признать, что она довольно легко объясняет все отмеченные противоречия.

Низкая эффективность образования? Люденам оно вообще не нужно. Огромные затраты на образование? Скорее всего, в реальности это — затраты на механизм отсева. И с точки зрения возможностей люденов — умеренные.

Сверхэффективная экономика? Да, насыщающая, базирующая на технологии скачка, и, наверное, не на ней одной.

Противоречие между слоем люденов и остальной Америкой обеспечивает развитие и самое существование этого социума. За это нация платит катастрофическим оглуплением основной части населения и неспособностью выжить в отсутствие контроля и помощи со стороны люденов. Зато «народ» является носителем идеи величия Америки, которое не им создана и не за его счет существует (строго говоря, люденам — а они и есть Америка, основная масса только мешает, но существование их необходимо для процветания самих люденов, а их деградация — для дальнейшей эволюции люденов). Вместе людены и народ образуют два полюса социального двигателя.

Если эта модель верна, то Соединенные Штаты Америки уже осуществили важнейшее звено когнитивного проекта, выстроив «общество со скрытой когнитивностью». Сейчас в этой стране идет речь об изменении масштаба преобразования, о переходе через определенный масштабный порог, за которым фазовое преобразование станет неустранимым и начнет лавинообразный рост.

Следует заметить, что платой за возникновение очень тонкого (сотни, едва ли первые тысячи людей) когнитивного слоя оказалось вытеснение остальной «белой Америки» в пространство еще более жестокого, нежели в колониальную эпоху экзистенциального голода. Поэтому американский глобальный когнитивный проект не столько работает сейчас со своей трансценденцией, сколько пытается ограничивать чужие трансценденции.

Японский когнитивный проект

Япония — единственная страна, в которой когнитивный проект отрефлектирован правящими элитами и представлен в виде государственного программного документа (см. карту 12.4.)

Японский проект базируется на высочайшем научном и техническом уровне страны, сохранении в стране элементов до— и внеиндустриальных организованностей, исторически сложившемся тензорном характере религиозной идентичности [339], восточных корпоративных структурах, функционирующих в режиме ОДИ-подобных тепловых двигателей.

Карта 12.4. Японская версия

Важнейшими элементами проекта является опережающее технологическое развитие, управление сном и сновидениями, использование в качестве проводника национальной [340]трансценденции обобщенную культуру анимэ, распространенную в интернет и в кинематограф, «культуру смерти», как основу квантовой (шестиконтурной) психологии.

Корни японского когнитивного проекта лежат во Второй Мировой войне. В 1942 году в Токио состоялся закрытый просмотр американских фильмов «Унесенные ветром» и «Белоснежка» на правительственном уровне. Было сделано заключение о превосходстве американского кино над японским. Молодой кинематографист А. Куросава присутствовал на этой встрече. На развитие японского кино выделено необходимое финансирование. Уже в 1943 году выходит фильм Куросавы «Гений дзюдо», появляется фантастический комикс «Робот науки приходит в Нью-Йорк», во многом определивший дальнейшее развитие сюжетов манги и аниме.

В это же время создается две ортогональные государственные программы. Первая предусматривает спасение, по крайней мере части, военной элиты страны [341], а вторая — создание института камикадзе. Следует подчеркнуть, что камикадзе не относились к «народным массам, доведенным до потери инстинкта самосохранения» [342]. Напротив, от воинов специальной атаки требовалась высокая рефлексия, умение действовать индивидуально и самостоятельно принимать решение о самоубийственной атаке или о возвращении на базу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: