Николай Медушевский - Вспомнить все? Политика памяти современной Европы

- Название:Вспомнить все? Политика памяти современной Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005063571

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Медушевский - Вспомнить все? Политика памяти современной Европы краткое содержание

Вспомнить все? Политика памяти современной Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К примеру, в российском современном обществе часто встречается две противоречащие морально, но дополняющие друг друга формально позиции: первая – «при Сталине было хорошо, был порядок», и вторая, – «при Сталине было плохо, были репрессии». Фактически оба эти утверждения отражают понимание исторической эпохи, но они субъективны, фрагментированы и не доказываются сторонниками иначе чем на уровне популизма.

Важным является и еще один момент. Примерно до 60-ых гг. ХХ века – история – это описание периода, которые живущее поколение не застало или почти не застало в своем большинстве в силу возраста и короткого срока человеческой жизни.

Тем не менее в 1960-ые годы во многих странах происходит скрытый демографический перелом, который позволил людям, родившимся в 1920—30 гг. прожить более 70—80 лет и перенести через этот отрезок времени живую память очевидцев исторических событий, которые смогли пережить срок существования формализованных идеологических штампов и, например, передать современным поколениям субъективный, но в тоже время коллективный взгляд на репрессии, героизм, идеологическую систему прошлого, войны, революции и другие «кейсы», которые в классической истории неизбежно обрастали штампами и формализовывались в учебниках истории и классических исторических исследованиях. Перелом возник в результате увеличения продолжительности жизни за счет развития медицины, социальной инфраструктуры, исчезновения определенных рисков для жизни и здоровья.

Таблица 1. Средняя продолжительность жизни по странам мира в различные эпохи 23 23 Зубец А. Н. Количественные оценки в истории (инструменты для клиометрии). 2014. URL: http://old.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/Количественные%20оценки%20в%20истории.pdf

.

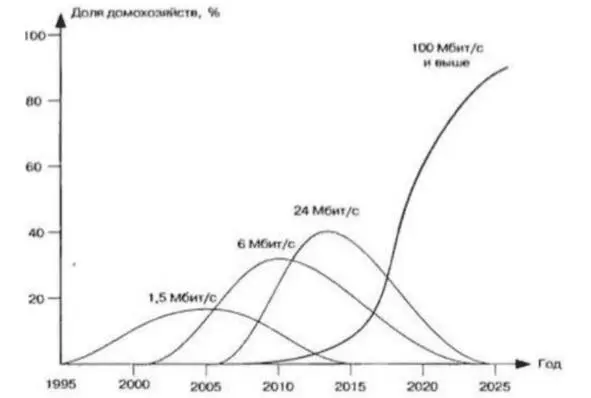

Следует отметь, что обозначенный демографический перелом стал, возможно основным, но не единственным фактором, и наряду с ним можно говорить о развитии в конце ХХ века механизмов популяризации информации, без которых свидетельства очевидцев прошлого могли бы никогда не дойти до современников. Таким образом речь идет о развитии СМИ и интернет технологий, которые, войдя фактически в каждый дом принесли критический объем информации, перевернувший мировоззрение рядового гражданина, либо навсегда его изменивший.

Рисунок 1. Изменение скорости передачи информации и охвата домохозяйств системами передачи информации 24 24 Зензин А. Эволюция сетей доступа и сетей мобильного доступа. 2015. URL: https://ppt-online.org/351038

Более того, можно говорить о навязчивости информации и возникновении определенной моды социального участия через отношение к прошлому. В качестве примера можно рассмотреть возникновение в ХХI веке универсальной национальной символики, демонстрирующей принадлежность человека к историческим событиям, например, георгиевская лента, цветок мака и др. атрибутика, ставшая массовой.

О формах изменения мышления и исторического самовосприятия можно говорить очень много, так как они охватывают практически все сферы человеческого существования. Первой, и самой видимой, вероятно выступает критика существующей системы знаний и ценностей, связанной, к примеру, с отрицанием официальной истории государства или региона. Так, к примеру, официальные учебники истории могут на протяжении десятилетий скрывать наличие этнических или религиозных конфликтов, камуфлируя память о них, но «освобождение истории» неожиданно формирует на повестке дня несколько противоборствующих исторических моделей, каждая из которых представляется правильной для ее создателей. Следствием такого восстановления истории неизбежно становится широкий поиск доказательств ее правильности и правомерности, в том числе через воссоздание неофициальных версий, подтвержденных только личными воспоминаниями или условными артефактами. Это в свою очередь способно создать так называемый культ корней, который, во многом перекликается с архаичной идеей избранности того или иного народа или группы. Данный культ способен «как бы» обосновать право на территорию, язык, культуру и историю, даже если формально такого права у группы нет, и она лишь недавно откололась от более крупного социо-культурного образования. Отметим, что стремительное воссоздание культа корней сопряжено с исторической практикой его подавления на идеологическом, политическом, сословном и других уровнях. Этот культ не возникает из неоткуда, но речь идет скорее о стремительном увеличении его сторонников и абсолютизации ценностей, ранее занимавших периферийное положение в общественном мышлении из за страха, нецелесообразности, запрета агитации и свободы слова и т. д.

Следует обратить внимание на системность всех происходящих изменений. Так, например, желание получить собственную историю может подкрепляться развитием генеалогии, созданием музеев и мест памяти, утверждением памятных дат, не являющихся таковыми изначально, юридической люстрацией старого порядка, публикацией архивов и частных коллекций, мемуаров и т. д. вплоть до перезахоронения и канонизации героев прошлого.

К сожалению все описанные действия несут в себе конфликт и не способствуют развитию реальной исторической науки, основанной на фактах и «любящей тишину кабинетов». В итоге возникает «общественная история», которая во многом искажена и фальсифицирована, но в то же время близка общественности, которой нравится информационный резонанс и отрицание единого прошлого.

Идея истории, которую пишет общество в терминологии Нора 25 25 Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999, – 328 с.

сопряжена с идеей национальной «памяти», которая в свою очередь выступает продуктом взаимовлияния современного времени (вызовов, про которые мы говорили выше) и общества в его текущем трансформационном состоянии.

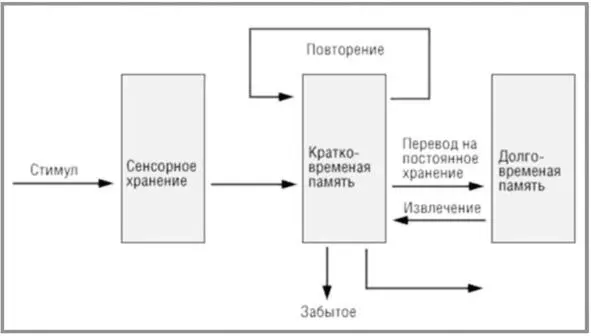

Здесь уместно вспомнить о существовании т.н. модели Аткинсона и Шифрина. Данные авторы размышляли о структуре памяти как таковой и предложили следующую модель, объясняющую восприятие ее работы.

Рисунок 2. Модель Аткинсона и Шифрина 26 26 Майк Кордуэлл. Модель памяти Аткинсона-Шиффрина // Психология. А-Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. – ФАИР-ПРЕСС, 2000. URL: https://www.bestreferat.ru/referat-384865.html

.

Интервал:

Закладка: