Александр Жаворонков - Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений. 1967-2004 годы

- Название:Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений. 1967-2004 годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Европа

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9626-0268-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Жаворонков - Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений. 1967-2004 годы краткое содержание

В книге представлены уникальные исследования потребительского рынка в нашей стране за период с 1952 по 2004 гг. На богатейшем фактическом материале доказано, что структура потребностей и потребления изменяется циклично, и маркетинговые и рекламные...

Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений. 1967-2004 годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

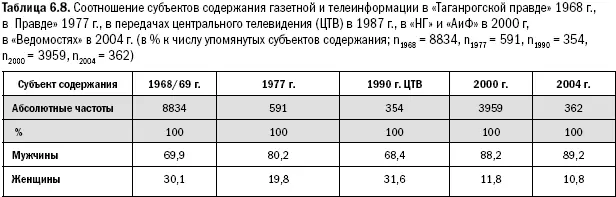

Из табл. 6.8 следует, что доля женщин колеблется возле одной третьей части всех субъектов деятельности, появившихся в текстах «Таганрогской правды» в 1968/69 гг. и в передачах Центрального ТВ в замере 1990 г. Дополнительно отметим, что в 2004 г. в текстах «Тамбовской жизни» доля женщин составляла 29 % против 71 % мужчин, что близко к указанному показателю. В 1990/91 г. среди 1614 «героев» информации «Правды» и «АиФ» женщины составили 9 % против 91 % мужчин: в «Правде» – 8 % против 92 %, а в «АиФ» – 11 % против 89 % (брались только граждане СССР). Если мы возьмем только информационные телепередачи СССР в 1990 г., то соотношение женщин и мужчин окажется 10 % против 89 % при 1 % показа смешанных групп (в аналогичных передачах США это соотношение составит 10 % против 84 % при 6 % группового показа) [150].

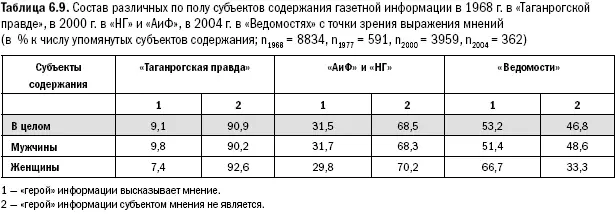

Это значит, что местная пресса и телепередачи в целом практически любой страны (кроме особенностей из табл. 6.11, которые обсудим ниже) «ближе» к адекватному отражению соотношения полов в реальной действительности (53 % женщин против 47 % мужчин с 1989 г.), чем в центральных газетах и информационных телепередачах. Кроме того, соотношение «героев» по полу в «Правде» 1977 г., в «Правде» и «АиФ» 1990/91 гг., в «АиФ» и «НГ» 2000г. ив «Ведомостях» 2004г. четко показывает, что чем ближе канал масс-медиа к властной структуре в масштабах страны или чем политизированнее ситуация (перелом 1990/91 гг., выборы 2000 г.), тем меньше удельный вес женщин в освещаемой социальной жизни (еще раз: 8 % в ЦО КПСС и 11 % в «демократическом» «АиФ» в точке социального кризиса, 9 % в «НГ» и 17 % в «АиФ» в момент агитации в президентской кампании 2000 г.! [151]). Надо полагать, что вес гражданок РФ в передачах ТВ развлекательного или сексуально ориентированного характера будет увеличен до непропорциональной доли. Но и приведенных цифр достаточно, чтобы сделать вывод: чем выше в социальной стратификации канал коммуникации или освещаемая им сфера, тем выше степень идеологического фарса, провозглашающего равные права женщин и мужчин. В сфере принятия политических решений женщины просто лишены права голоса, как в нашей стране, так и за рубежом в самых «демократических» странах. Китай, Финляндия, Канада (табл. 6.11), где еще сохраняются остатки семейных традиций, более демократичны в освещении жизни «лучшей половины человечества», которая несет большую долю тягот по его воспроизводству. Особенно хорошо видна дискриминация в полях мнений.

Конечно, «Ведомости» в 2004 г. дают женщинам большую возможность высказать оценки и мнения о социальной ситуации, но эти 66,7 % высказывающих мнение женщин против 51,4% таких же мужчин несопоставимы. Это чуть большая доля в объеме субъектов мнений женщин берется от числа «героев» содержания, которых почти в 9 (!!!) раз меньше, чем мужчин. Подслащенная пилюля никого не обманет, и здесь нельзя не согласиться с некоторыми учеными, считающими, что движение феминизма выгодно прежде всего мужчинам-индивидуалистам по мировоззрению, занимающим контрольные точки социальной системы в политике и ничего не дающим ни законодательно, ни организационно в системе разделения труда при замещении поколений.

Освещение действий «героев» информации мужчин и женщин, взятое по знаку в точках 1968/69, 2000, 2004 гг. показывает особенно сильное (почти девятикратное) сокращение положительного образа женщин и возрастание здесь же (более, чем десятикратное) беззнаковой, нейтральной информации. У мужчин – субъектов содержания эти перепады гораздо меньше (табл. 6.10) [152]. И опять же, не грех обратить внимание, что местные газеты, отражающим реальность содержанием, ближе к жизненной ситуации, чем центральные, общесоюзные и общероссийские.

В табл. 6.11 следует также обратить внимание на относительно низкий процент освещения жизни женщин в телепередачах Франции. Соотношение здесь в 1987 г. такое же, как в «Тамбовской жизни» 2004 г.

Но главное, конечно, не в этих знаковых, возрастных, по полу и мнению формах, в которых отливается социальный образ человека. Дело в смыслах, стоящих за стереотипами текста, отражающего реальности воспроизводства населения, отраженные выше при анализе бюджетов времени в Пскове 1986 и РФ 1993 гг. Именно смыслы похожи на павильон-балаган с кривыми зеркалами нормативного поля дешевого развлечения [153].

«Герои» содержания (образцы) и субъекты мнений и оценок

Отражение социальной структуры деятельности. Единственная в «доперестроечный» период общегородская газета г. Таганрога «Таганрогская правда» выходила пять раз в неделю на 4 полосах формата «Правды» (так сложилось исторически для газеты не областного ранга). Печаталось в ней около 45 содержательных материалов в номер при штате в 15 человек и читалась она более чем четырьмя пятыми взрослого населения города. Тираж газеты в 1967 – 69 гг. составлял около 50 000 экз. (отношение тиража к читателям 1:2). Газета получала 1968 – 69 гг. ежегодно более 10 000 писем (около 800 ежемесячно), регистрация и обработка которых велась двумя сотрудниками. Газета считалась одной из лучших в СССР [154]. Список постоянных внештатных корреспондентов газеты достигал 62 человек, функционировала школа общественных корреспондентов, за четыре месяца «генерального поля» проекта «Общественное мнение» в газете опубликовали 1600 материалов более 700 внештатных авторов. Все они были опрошены на предмет условий и обстоятельств создания своих материалов, мнений, выраженных в них, а сами материалы были закодированы методом «контент-анализа» тремя массивами информации [более чем 400 позициями параметров в целом – единица измерения – сообщение; около 250 позиций на каждого жителя города, выразившего мнение в сообщении – единица измерения – субъект выраженного мнения (оценки, предложения); около 250 позиций на каждого жителя города, коллектив, группу, упомянутых в сообщении – единица измерения – «герой» информации или субъект деятельности]. Анализу содержания предшествовал анализ документов редакции с точным выяснением личности автора по гонорарным листам. Провести такую работу сейчас практически невозможно (ряд редакций в последние годы отказывается давать любую информацию).

Посмотрим, как отражалась структура городского населения в тексте городской газеты за четыре месяца с декабря 1968 по март 1969 гг., какова была структура мнений в опубликованном и неопубликованном (в письмах) текстах, как был организован процесс производства текста, какие дал результаты в характеристиках «субъектов-героев» и «субъектов мнений» жителей города и как эти характеристики реально вошли в сознание (мы же знаем, сколько, как и что реально читается).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: