Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I

- Название:Кризисное обществоведение. Часть I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Кризисное обществоведение. Часть I краткое содержание

Один из важных факторов краха СССР и глубокого кризиса России — слабость рационального (прагматического, научного) обществоведения. Проблема фундаментальна: ядро знания об индустриальном обществе должно быть рациональным, научного типа — традиционное знание недостаточно. Советское обществоведение методологически ближе к натурфилософии, чем к науке. Оно не смогло предвидеть катастрофического системного кризиса конца XX века. Постсоветское обществоведение, испытавшее травму, находится в еще худшем состоянии, уже не претендуя на объяснение реальности. Профессиональные сообщества распались.

Создание нового отечественного обществоведения — императив для России. Кризис, как особый тип бытия, требует обновления индикаторов, моделей, критериев.

Эта книга — курс лекций, прочитанных как введение в кризисное обществоведение, точнее, в прикладной анализ проблем, возникших в ходе кризиса государства и общества постсоветской России.

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социальных и гуманитарных наук, а также для широких кругов интеллигенции, думающей о путях выхода из кризиса.

Кризисное обществоведение. Часть I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это — клише, которым оправдывает свой провал Горбачев. Что значит «роль государства была доведена до абсолюта»? Как это измерено? Во многих отношениях роль государства замечалась гражданами до перестройки гораздо меньше, чем сегодня — все системы и институты работали «как бы сами собой». А сейчас месяца не проходит, чтобы государство не огорошило нас какой-нибудь странной инициативой или программой. То лампочки накаливания запретить, то милицию назвать полицией… А чего стоит идея «построить русскую Силиконовую долину».

И что значит «тотальная неконкурентоспособность нашей экономики»? Эта формула вызывает недоумение. Неужели советники В.В. Путина не рассказали ему, что в Советском Союзе была плановая экономика, т. е. нечто вроде натурального хозяйства в масштабе страны? Этот тип экономики предназначен не для извлечения прибыли на рынке, а для удовлетворения потребностей страны и народа. Другими словами, конкуренция на мировом рынке не играет в этой экономике существенной роли, а значит категория конкурентоспособности, присущая рыночной экономике, к советскому хозяйству просто неприложима.

В качестве абстракции можно представить себе, как бы выглядели многие продукты советской экономики на гипотетическом свободном рынке. Оказывается, они были бы в высшей степени конкурентоспособны. Возьмем хотя бы автомат Калашникова, ракетно-ядерное оружие, космическую технику, нефть и газ, электрическую энергию, алюминий и минеральные удобрения, услуги транспорта. Не будем вспоминать о Великой Отечественной войне, которая была именно абсолютным экзаменом для только-только поднимающейся советской экономики (сравните ее мысленно с нынешней экономикой Вексельберга и Дерипаски в условиях аналогичной войны). Но мы помним, какая драка поднялась между теневыми и преступными кликами за то, чтобы урвать куски советской «неконкурентоспособной» экономики при ее дележе в 90-е годы. Надо спросить Абрамовича, доволен ли он своим куском, не подвел ли он его в конкуренции на мировом рынке?

В Отчете Правительства перед Государственной думой 6 апреля 2010 года В.В. Путин так сказал о советской экономике: «Действительно, мы многого добились в советское время, и я далеко не отношусь к категории людей, которые все охаивают… Но факт остается фактом… Ну развалилась экономика, неэффективны эти методы управления экономикой!».

Несомненно, В.В. Путин верит в то, что советская экономика развалилась. Но ведь он, глава Правительства страны, которая унаследовала системы советской экономики и буквально живет с этого наследства, должен исследовать этот необычный феномен. Что значит «экономика развалилась»? Каковы эмпирические проявления этого процесса? Каковы его симптомы, позволяющие предвидеть зарождение этой странной аномалии?

Эти наши рассуждения посвящены одному узкому вопросу — эмпирической проверке тезиса о «смертельном» кризисе советской экономики, из-за которого она, как было сказано, «развалилась». Причин развала СССР, достоинств и недостатков его хозяйства и социальной системы мы не касаемся — это другая тема, о ней особый разговор. Здесь речь идет о том, что включенный в образ мира миф, поддержанный СМИ, может стать «вирусом», разрушающим программы рационального мышления. Это проблема методологии.

Вспомним заявление А.Н. Яковлева о том, что, согласно статистике хозяйства перед перестройкой, «мы стояли перед экономической катастрофой». Это заявление академика от экономики нельзя принимать как рациональное. Скорее всего, он статистики не смотрел, он мыслил в структуре мифа. Но сегодня каждый может обратиться к статистике и самостоятельно сделать рациональные умозаключения. Непредвзятый человек убедится, что главные экономические показатели середины 80-х годов никакой катастрофы не предвещали. Первые признаки кризиса обнаруживаются в 1990 году. В табл. 4 показаны массивные, базовые показатели, определяющие устойчивость экономической основы страны. Никто в этих показателях не сомневался и не сомневается.

Таблица 4 Основные экономические показатели СССР за 1980-1990 гг. (данные ЦСУ СССР)

1980 1985 1986 1987 1988 1990

Валовой национальный продукт (в фактически действовавших ценах), млрд руб. 619 777 799 825 875 943

Производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства (в сопоставимых ценах 1973 г.), млрд руб. 1150 1569 1651 1731 1809 1902

Продукция промышленности (в сопоставимых ценах 1982 г.), млрд руб. 679 811 846 879 913 928

Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 1983 г.), млрд руб. 188 209 220 219 222 225

Ввод в действие жилых домов, млн кв. м 105 113 120 131 132 129

Мощность электростанций, млн кВт 267 315 322 332 339 341

Но таблица дает грубую, разрозненную картину — «мало точек». Приведем ряд показателей в динамике — натуральные величины или индексы их роста и падения.

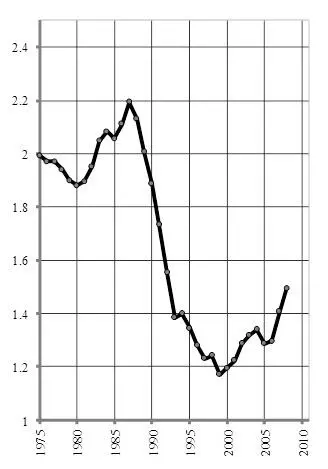

Вот первый график — динамика рождаемости в РСФСР, выраженная суммарным коэффициентом рождаемости (рис. 7). Он показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина за весь детородный период своей жизни, если бы сохранился постоянным уровень рождаемости данного года. В преддверии экономической катастрофы этот коэффициент, как правило, падает — рождаемость сокращается из-за предчувствия трудных времен. До 1988 годов этот показатель возрастал и достиг значения 2,2. Для городской страны это хороший показатель. Резкое его падение, переросшее в 1990-е годы в демографическую катастрофу, наблюдается с начала реформы — с 1988 года. Эта демографическая катастрофа адекватна кризису, который поразил хозяйство, социальную сферу и культуру.

Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости в России

Примечание: поскольку в этом показателе важны небольшие изменения, шкала растянута и начинается не с нуля, а с единицы.

Признаков кризиса накануне перестройки этот показатель не обнаруживает.

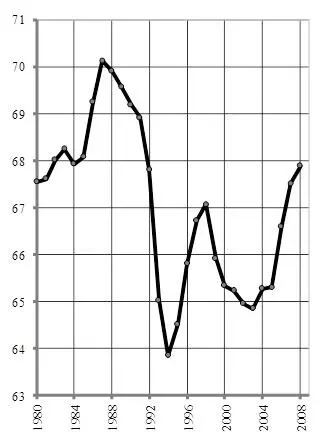

Вплоть до 1988 года увеличивался и другой важный показатель — ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Он также стал снижаться с началом реформы (рис. 8).

Рис. 8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в СССР и РФ

Примечание. Шкала растянута и начинается не с нуля, а с единицы.

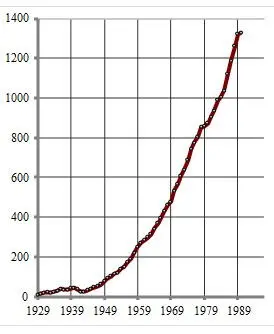

График на рис. 9 представляет динамику объема капиталовложений (инвестиций) в народное хозяйство СССР в сопоставимых ценах. Из графика видно, каков масштаб того хозяйства, которое было создано за 1960-1988 годы. Очень многие этого просто не представляли себе, живя «внутри» того времени.

Рис. 9. Объем капитальных вложений по народному хозяйству СССР (в сопоставимых ценах на 1 июля 1955 г.), млрд руб.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: