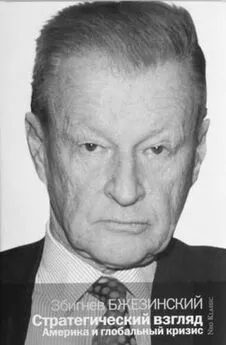

Збигнев Бжезинский - Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы

- Название:Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Междунар. отношения

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7133-1379-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Збигнев Бжезинский - Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы краткое содержание

Видный американский политолог, признанный специалист по геополитике дает глубокий анализ внешнеполитическом деятельности трех последних президентов США — Буша-старшего, Клинтона и Буша-младшего. ставших после исчезновения двухполюсного мира и окончания холодной войны, как он выражается, «глобальными лидерами».

Итоговый вывод, сделанный Бжезинским из обстоятельного и заостренно критического анализа: США растратили значительную часть своей мощи и престижа, и теперь перед Америкой встает задача, как обрести глобальное величие в эпоху «всемирного политического пробуждения». Автор считает, что США обладают достаточным потенциалом, чтобы использовать, несмотря на противодействующие факторы, еще один — второй и последний шанс на глобальное лидерство, и дает конкретные и аргументированные рекомендации — какой должна быть политика, ведущая к этой цели.

Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Американское сопротивление индийским и пакистанским попыткам иметь ядерное оружие оказалось в такой же степени тщетным, хотя в данном случае следует признать, что Америка располагала еще меньшими возможностями. По мере того как развивалась история отношений с Северной Кореей, Соединенные Штаты прилагали все новые усилия к тому, чтобы добиться дальнейшего продления действия Договора о нераспространении, который администрация Клинтона рассматривала как прочную основу своих попыток не допустить появления этого оружия \ других стран. Эти действия вызывали заметное негодование у стран, которые считали, что Америка стремится к сохранению постоянного глобального неравенства в вопросе национальной безопасности. Критики этих попыток США отмечали, что старания сделать действие Договора о нераспространении бесконечным не сопровождались достаточными усилиями уменьшить число государств, владеющих ядерным оружием, или способствовать большему равенству в программах по использованию атомной энергии.

Два события, связанные с этой темой, увеличивали трудности администрации Клинтона. Во-первых, французское правительство провело серию ядерных испытаний в Тихом океане, настаивая, что они были необходимы для подтверждения роли «европейского» средства сдерживания, которое фактически явно было французским средством сдерживания. Хотя к 1995 году Соединенным Штатам удалось добиться признания Договора о нераспространении возобновляемым в течение неопределенного срока, французы, тем не менее, провели свои испытания, игнорируя протесты Пакистана и Индии, предпринимавшиеся ими в целях самооправдания. Вскоре и Китай провел свои подземные испытания.

Французские испытания еще больше ослабили политическую поддержку в Конгрессе усилий администрации Клинтона ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который администрация считала существенной частью системы одобренных на международном уровне мероприятий против распространения ядерных вооружении. В ходе желчных и все более однопартийных дебатов Конгресс США неожиданно отклонил законопроект о ратификации Договора, усилив за границей представление о том, что американские попытки добиться нераспространения мотивированы главным образом монополистическими соображениями.

В этом контексте Индия и Пакистан сочли себя вправе завести собственные ядерные арсеналы. Еще в 1993 году администрация США осознала, что проводимая ею политика односторонних санкций против Пакистана неэффективна. Предоставив Индии свободу осуществлять свои ядерные программы, санкции вынудили пакистанское правительство ответить таким же образом, и в то же время санкции, направленные исключительно против Пакистана, нанесли ущерб другим американским интересам в регионе (особенно американо-пакистанскому сотрудничеству в ликвидации послевоенной смуты в Афганистане).

Таким образом, к 1997 году в мире появились еще две ядерные державы, несмотря на настойчивые, но совершенно очевидно безуспешные усилия США воспрепятствовать этому. Осенью премьер-министр Пакистана официально заявил, что «ядерные возможности Пакистана стали свершившимся фактом». В начале следующего гида Пакистан осуществил пробный запуск своей баллистической ракеты дальнего действия, способной нести ядерную боеголовку, что снова привело к введению в отношении Пакистана американских санкций. В мае Индия в ответ провела пять испытаний ядерного оружия, одно из которых совершенно определенно было термоядерным. Через две недели Пакистан ответил шестью подземными ядерными взрывами. В связи с этим Соединенные Штаты, Япония и несколько других стран заявили о намерении ввести более строгие санкции, но было уже поздно; в эксклюзивном ядерном клубе, в котором до недавнего времени состояло пять стран, появилось два новых члена.

Явные успехи Индии и Пакистана и скрытый успех Северной Кореи явились заразительным примером для Ирана. В течение 90-х годов в основном под давлением Конгресса, подстрекаемого израильским лобби, Соединенные Штаты приняли серию законодательных актов, направленных в первую очередь против Ирана, что воспрепятствовало серьезному американо-иранскому диалогу. Закон 1995 года о нефтяных санкциях в отношении Ирана, предусматривавший дополнительные нефтяные и торговые санкции, принятый почти сразу за одобрением весьма жесткого закона о санкциях против Ирана и Ливии, сделал для администрации Клинтона практически невозможным реагировать на жесты (хотя и неясные), которые время от времени шли с иранской стороны, к налаживанию более конструктивного диалога с Соединенными Штатами. Трудно сказать, мог бы такой диалог помешать Ирану предпринимать усилия к осуществлению ядерной программы, но вполне разумно заключить, что иранцы находились под впечатлением успеха своих восточных соседей. Во всяком случае, ясно, что ядерная программа Ирана, начатая за много лет до этого, еще при шахе, и на самом раннем этапе при помощи французов и, возможно, даже Израиля, станет главным яблоком раздора в американо-иранских отношениях.

Неудачная попытка сдержать распространение ядерного оружия на Дальнем Востоке и в Южной Азии явилась отрезвляющим уроком. Без односторонней военной акции, со всеми ее непредсказуемыми последствиями, даже единственная сверхдержава в мире оказалась не в состоянии одна убедить страну, твердо решившую иметь ядерное оружие, отказаться от осуществления ее планов. Успешные превентивные усилия потребовали бы заблаговременной концентрации внимания на проблеме решительных и скоординированных действий других заинтересованных стран и быстрого создания программы, включающей как стимулы к самоограничению, так и риск слишком серьезных последствий в случае продолжения попытки овладеть ядерным оружием. На ранней стадии в опьяняющие дни американского одностороннего превосходства было легко игнорировать только еще начинавшую нарождаться тенденцию к распространению ядерного оружия, находясь в уверенности, что самой угрозы ответных действий США будет достаточно, чтобы ее пресечь. Урок, завещанный наследникам администрации Клинтона, состоял в том, что даже при огромной асимметрии силовых потенциалов Соединенных Штатов и страны, претендующей на роль ядерной державы, единственной альтернативой военной акции может быть подлинное международное сотрудничество, организованное по крайней мере в региональном масштабе уже на ранней стадии ядерного вызова.

Третий вариант возможного конструктивного укрепления глобальной безопасности и сотрудничества в период после холодной войны появился в Европе. Конец разделения Европы означал, что американо-европейское партнерство могло бы теперь подняться на новый уровень и приобрести действительно великое глобальное значение. Реализация такой возможности предполагала экономическую и политическую интеграцию всех стран Европы с одновременной мобилизацией влияния Атлантического сообщества для решения общих глобальных проблем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: