Вячеслав Зиланов - Россия теряет Арктику?

- Название:Россия теряет Арктику?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0393-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Зиланов - Россия теряет Арктику? краткое содержание

Тема Арктики всегда находится в центре внимания, однако сегодня к этому региону обращен пристальный интерес всего мира. Именно к Баренцеву морю и в целом к северным морским районам приковано внимание ведущих морских держав в связи с потеплением Арктики и соперничеством за обладание ее природными ресурсами, в том числе такими, как углеводородные ресурсы и рыбные запасы.

Насколько Россия готова к такому соперничеству и чем руководствуются отечественные политики, уступая без достаточных на то оснований свои исторические морские арктические районы? Ответы на эти непростые вопросы читатель найдет в книге.

Автор — В. Зиланов — один из известнейших не только в России, но и за рубежом экспертов по морскому международному рыболовству, сотрудничеству в этой области, а также по проблемам оптимального использования ресурсов Мирового океана, включая район Арктики.

Россия теряет Арктику? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этой связи Б. Ельцин вынужден был на основе ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» вносить в начале 1996 г. и в мае 1997 г. в Государственную Думу предложения о временном продлении действия Соглашения на 6 месяцев с тем, чтобы попытаться урегулировать с США рыболовные проблемы в ходе переговоров. Действительно, такие переговоры с США ведутся в течение ряда лет и имеют некоторые, правда, слабые предпосылки для урегулирования рыболовного конфликта. Однако рыболовные вопросы, как показали дебаты в нижней и верхней палатах российского парламента, — только видимые части айсберга противоречий. Скрытая же его часть — потеря Россией определенных площадей континентального шельфа, а также передача (правда, на условиях компенсации в других районах) под юрисдикцию США определенного района 200-мильной исключительной экономической зоны России в Беринговом море. В результате экономзона России в этом районе на одном из участков стала менее 200 миль, а экономзона США — более 200 миль. Последнее противоречит Конвенции ООН по морскому праву, в соответствие с которой ширина экономзоны не должна превышать 200 миль.

В целом дискуссия в России по поводу Соглашения 1990 г. стала ареной столкновения точек зрения разных политических партий, фракций, движений в парламенте., Так как главными оппонентами по Соглашению являются рыбаки, важно рассмотреть практическое применение нератифицированного Россией Соглашения с «рыбацкого угла», а также проанализировать другие его положения, да и сам ход переговоров. Тем более, что автор был участником этих переговоров в первой ее части — до принятия принципиальных решений Горбачевым — Шеварднадзе о его поспешном заключении и подписании. Главное же, попытаться выявить, имеются ли в действительности возможности решения «рыбацких проблем» исходя из создавшейся ситуации. А если имеются, то какие. И каков их шанс быть принятыми российской и американской сторонами. Не менее важно определить влияние Соглашения 1990 г. по Беринговому морю на Договор 2010 г. по Баренцеву морю с учетом того, что как в первом, так и во втором случае ключевую роль в переговорном процессе советской, российской стороны занимали правовики Министерства иностранных дел.

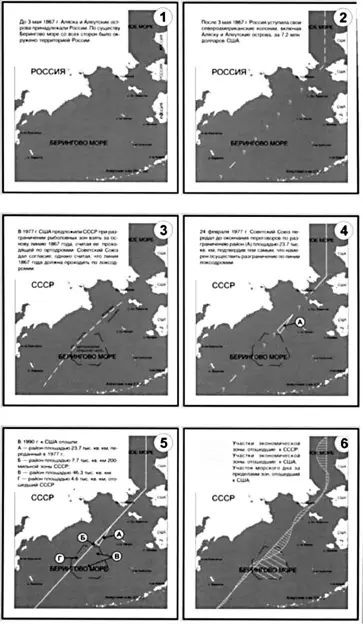

Рис. 4. Динамика разграничения Берингова моря между Советским Союзом и США

Аляскинская сага

До 1867 г. Берингово море было «внутренним» российским морем, так как со всех сторон было окружено побережьем России: с запада — Чукоткой, Камчаткой, с востока и юга — Аляской и Алеутскими островами, которые в то время принадлежали России (рис. 4).

В 1867 г. при Александре II территория Аляски, Алеутских островов и другие территории наших Северо-Американских колоний были уступлены Россией на все времена США за смехотворную сумму в 7,2 млн долл. США. По существу, Александр II ее продал. Эта договоренность оформлена соответствующей Конвенцией от 18 (30) марта 1867 г., которую в мае 1867 г. ратифицировали Россия и США. Причины по существу продажи этих территорий, сейчас ясны. Ослабление России в ходе Крымской войны, отсутствием средств для защиты далеких российских территорий в Северной Америке и целый ряд других обстоятельств.

В Конвенции говорится только об уступке Россией Северо-Американских колоний, и в этой связи там, где это необходимо, указаны точные координаты линии, к востоку от которой уступлены территории.

Так, в Беринговом проливе точно указано, что в точке 65° 30′ с. ш. в ее пересечении с меридианом далее линия проходит по этому меридиану и «направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не теряется в Ледовитом океане». Это соответствует чуть более 168° зап. дол., что было в 1926 г. определено как граница Полярных владений СССР в восточной части Арктики.

В Беринговом же море не было указано точных координат, кроме тех участков в проливе между материком и островами или островами, которые уступались. И даже в этом случае — между мысом Чукотский и островом Святого Лаврентия, островами Куппер (Медный) и Атту линия определена как «проходящая на равном расстоянии между ними». В открытой же части Берингова моря, в отличие от Ледовитого океана, было задано только общее генеральное направление в «юго-западном направлении» без указания координат.

Необходимо подчеркнуть, что по Конвенции 1867 г. Россия уступила США территории и только территории, и ни о каких морских пространствах в то время речи не шло. К тому же международное право в то время не располагало такими понятиями, как 200-мильные исключительные экономические зоны.

Безусловно, Конвенция 1867 г. — это одна из грубейших стратегических ошибок российских политиков. Казалось, что современные отечественные политики сделают из этого выводы и не допустят новых ошибок. Однако «получилось как всегда»… Более того, цепь ошибок все возрастала.

Так, в 1976–1977 гг. повсеместно начали вводиться прибрежными государствами 200-мильные рыболовные, а затем и исключительные экономические зоны. Коснулось это и дальневосточных северных морей — Берингова и Чукотского, где Советский Союз и США ввели 200-мильные зоны 1 марта 1977 г.

Возникла необходимость произвести делимитацию — разграничение 200-мильных зон между Советским Союзом и США в тех районах этих морей, где зоны «накладывались», т. е. расстояние от побережий в целом составляло менее 400 миль. Такие районы оказались весьма протяженными — около 1500 морских миль. То есть этот район один из самых протяженных в мире рыболовных границ двух государств.

США предложили в качестве основы при решении вопросов разграничения 200-мильных рыболовных зон (в 1977 г. только такие зоны были объявлены) на тех участках, где они перекрываются, взять за основу линию Конвенции 1867 г. (несуществующую в Беринговом море и существующую в Чукотском море и Северном Ледовитом океане) и направили Советскому Союзу соответствующее предложения. После длительного рассмотрения и под нажимом рыбаков учесть их интересы руководство страны приняло политическое решение: согласиться с ним в принципе и передало в феврале 1977 г. ответ США.

При этом 24 февраля 1977 г. было сделано по настоянию рыбаков следующее важное устное заявление:

«В связи с вступлением в силу с 1 марта с. г. американского закона о сохранении запасов и управлении рыболовством, а также введением в действие Указа Президиума Верховного Совета СССР «О временных мерах по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью СССР», при разграничении с США морских районов по линии русско-американской Конвенции 1867 г. в американскую рыболовную зону войдет участок, расположенный в средней части акватории Берингова моря, ограниченный координатами: 58° 51′ с. ш., 178° 50′ з. д., 61° 45′ с. ш., 176° 30′ з. д. и 60° 00′ с. ш. 179° 40′ з. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: