Джеймс Голдгейер - Цель и средства. Политика США в отношении России после «холодной войны»

- Название:Цель и средства. Политика США в отношении России после «холодной войны»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Международные отношения

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-7133-1350-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Голдгейер - Цель и средства. Политика США в отношении России после «холодной войны» краткое содержание

Как формировалась внешняя политика США по отношению к России в 90-е годы XX века? В чем видела свои интересы в разваливающемся Советском Союзе правящая американская элита и правильно ли оценивала ситуацию? Какие были совершены ошибки и почему? На эти вопросы на основании широкого спектра источников, бесед с известными политическими деятелями, личных наблюдений пытаются найти ответ авторы нашумевшей в США книги.

Цель и средства. Политика США в отношении России после «холодной войны» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Попытка Вильсона сделать мир безопасным для демократии потерпела неудачу. Контролируемый республиканцами Сенат заблокировал вступление США в Лигу наций. Появление в Европе коммунистической России, приход к власти в Германии нацистов и начало Второй мировой войны привели к появлению новой школы в американской внешней политике — сторонников «баланса сил», или «реалистов» {6} 6 Классические позиции реалистов отражены в: Carr Е.Н. Twenty Years' Crisis, 1919-1939 (Macmillan and company, Limited, 1939); Morgenthau H. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (Knopf, 1973); Waltz K. Theory of International Politics (Addison-Wesley, 1979); and Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics (W.W. Norton, 2001).

. В противоположность «наивному идеализму» Вильсона «реалисты» утверждали, что Соединенные Штаты должны уделять больше внимания оценке мощи держав и соотношению сил между ними. Внутриполитическое устройство государств — демократическое или автократическое — имело гораздо меньшее значение. Эта школа приобрела особое влияние в период «холодной войны», когда главным императивом американской внешней политики стало сдерживание советской мощи.

Во время «холодной войны» стремление способствовать изменению режимов в зарубежных странах не исчезло. Наоборот, американские политики создали целый ряд новых инструментов для проведения внешней политики, включая Агентство международного развития, Корпус мира, Союз ради прогресса, Радио «Свободная Европа», Национальный фонд за демократию, которые должны были способствовать изменению режимов в других странах. Более того, сторонники как реализма, так и либерализма (или сторонники изменения режимов и поддержания баланса сил) принимали участие в выработке и осуществлении американской внешней политики с 1945 года; просто разные администрации делали больший акцент на тот или иной подход {7} 7 См. Gaddis J.L. We Now Know, and Smith T. America's Mission.

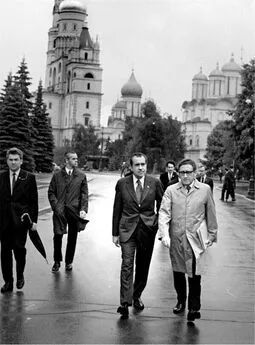

. Колебания между либеральной и реалистической тенденциями не всегда четко следовали партийной принадлежности президента. Например, республиканский президент Ричард Никсон и его главный советник по внешней политике Генри Киссинджер были классическими реалистами и приверженцами теории «баланса сил». Они фокусировались на соотношении сил как на ключевом ингредиенте системы международных отношений и проводили политику, направленную на поддержание позиций США в мире, например пошли на развитие отношений с Китаем, чтобы создать противовес растущей советской мощи {8} 8 Tyler P. A Great Wall: Six Presidents and China. — New York: Public Affairs, 2000.

. В период пребывания у власти Никсон и Киссинджер не придавали особого значения вопросам внутренней политики Советского Союза или Китая. Они были готовы идти на сотрудничество с диктатурой китайского типа, если это помогало уравновесить мощь Советского Союза. Никсон однажды заявил китайскому лидеру Мао Цзэдуну: «Важна не внутриполитическая философия, которой руководствуется то или иное государство. Важно, какую оно проводит политику в отношении остального мира и в отношении нас» {9} 9 Burr W. ed. The Kissinger Transcripts: The Top Secret Talks with Beijing and Moscow. — New Press, 1999. — P. 64.

.

В отличие от Никсона, Рональд Рейган, также республиканец, уделял больше внимания внутриполитическим режимам и проводил политику, направленную на ослабление автократических, особенно, хотя и не исключительно, коммунистических режимов {10} 10 Shultz G. Turmoil and Triumph: Diplomacy, Power, and the Victory of the American Ideal (Simon and Shuster, 1993); and Schweizer P. Reagan's War (Doubleday, 2002).

. Рейган избирательно подходил к решению вопросов смены режима в тех или иных странах, беспокоясь скорее о коммунистических диктатурах в Восточной Европе, чем о капиталистических диктатурах в Африке или Латинской Америке. Тем не менее, подход Рейгана к вопросам внешней политики имеет больше общего с позицией демократов Вильсона и Трумэна, чем республиканца Никсона.

Приоритетность личностей и идей в политике США в отношении России

Вряд ли какая-либо из администраций проводила политику смены режимов столь ревностно, как администрации Вильсона и Рейгана, или же с такой энергией действовала в сфере баланса сил, как при Никсоне и Киссинджере. Большинство президентов пытались сочетать в своей деятельности оба начала. Советник президента Билла Клинтона по национальной безопасности Энтони Лэйк еще за десять лет до занятия им этого высокого поста писал: «Во внешней политике американцы постоянно разрывались между наследием твердолобого реализма и идеалистической верой в миссию Америки способствовать укреплению демократии и свободы личности… Последнее побуждает американцев в расширительном смысле толковать свою мощь, а первое — заставляет их осознавать ограниченность этой мощи» {11} 11 Lake A. Do the Doable II Foreign Policy, No 54 (Spring 1984). — P. 102- 121. Серьезное обсуждение составляющих американской внешней политики см.: Mead. Special Providence; and Nau H.R. At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy. — Cornell University Press, 2002.

. Независимо от «окраски» президенты, склонные к балансированию силой, всегда будут испытывать давление исторического наследия США как лидера демократического сообщества в плане привнесения в силовую политику либеральных идей, а сторонники изменения режимов — понимать, что, когда Америка нуждается в союзниках, она всегда может закрыть глаза на попрание либеральных ценностей. На протяжении первого десятилетия после окончания «холодной войны» обе эти тенденции оказывали влияние на политику США в отношении России. И все же в различные периоды после окончания «холодной войны» два различных философских подхода оказывали влияние на внешнюю политику конкретно и дифференцированно [6] В данной книге мы не хотим ограничиваться простым перечислением идей, а пытаемся оценить их причинную роль в процессе выработки внешней политики. Происхождение этих идей также не является предметом исследования данной работы, хотя в некоторых случаях в процессе изложения мы уделяем внимание их историческим корням.

. Центральным аргументом данной книги является утверждение о том, что идеи действительно оказывают влияние на выработку внешней политики. Цели внешней политики определяют не государства, какие-то структуры или бюрократические образования, а персонажи. Конкретные люди с именами и лицами, не просто «Соединенные Штаты» или «Россия» либо «глобализация» или «международный баланс сил» определяют внешнюю политику. В ходе выработки внешней политики представления людей о природе международных отношений оказывают самое непосредственное и ощутимое влияние на тот или иной выбор участников этого процесса [7] В литературе часто имеет место черно-белое противопоставление «материальных интересов» и «идейных интересов». Мы отвергаем такой подход и считаем, что стремление к достижению так называемых «материальных интересов» тоже является идеей, идеологией или мировосприятием. Поскольку далеко не многим творцам американской внешней политики она приносит личное богатство (по крайней мере, пока они занимают свои посты), их стремление к так называемым «материальным интересам» также мотивируется идеей американских национальных интересов. Другими словами, реализм и идеализм (либерализм) представляют собой идеи (теории, рамки, мировосприятия, дорожные карты) о природе международной системы и, применительно к нашей задаче, месте в этом процессе Америки. Сторонники «баланса сил» и «преобразования режимов» придерживаются различной стратегии при осуществлении внешней политики и достижении национальных целей, но все они разделяют общее представление относительно целей внешней политики США в широком плане.

. Политические деятели — приверженцы конкретных идей могут повернуть политику всего правительства в определенном направлении. В нашем случае это Джеймс Бейкер и его идея ядерного разоружения, Энтони Лэйк и его идеи расширения НАТО, Уильям Перри и его идея сотрудничества в деле уменьшения угрозы или Лоренс Саммерс и Дэвид Липтон с их идеей макроэкономической стабилизации. Это только некоторые, наиболее яркие примеры того, как сочетание активных политических деятелей и новых идей оказало серьезное влияние на формирование политики США в отношении России в 90-х годах. Потенциальная значимость и казуальность таких идей особенно возрастают в периоды быстрых перемен, как это имело место после окончания «холодной войны», когда старые институты, нормы и привычные способы действий были поставлены под сомнение или разрушены, а новые правила игры, определяющие внешнюю политику (как внутри стран, так и на международной арене), еще не сложились {12} 12 Goldstein J. and Keohane R. Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework II Goldstein and Keohane, eds., Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political Change. — Cornell University Press, 1993. — P. 17; and Ikenberry G.J. Creating Yesterday's New World Order // Goldstein and Keohane, Ideas and Foreign Policy. P. 59.

.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Лукьяненко - Цель и средства. Лучшая фантастика – 2021 [сборник litres]](/books/1061580/sergej-lukyanenko-cel-i-sredstva-luchshaya-fantasti.webp)