Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

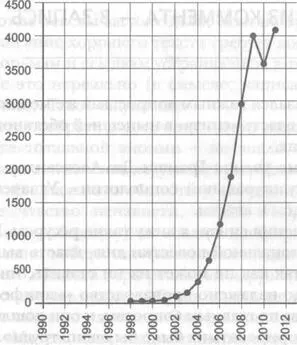

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я это говорю к тому, что рассказы о конкретных видах «зла» вызывают комментарии именно типа жалоб и обвинений власти. Это понятно. Но надо взглянуть на эти рассказы с другой стороны: надо ли, можно ли изложенные проблемы препарировать в «образ зла», способного побудить людей к сплочению для противодействия? Если будет найден метод их препарировать, то социальные сети позволят вовлечь людей в эту разработку, а потом и в политическое действие.

Пока что этого нет. Эти рассказы здесь читают около тысячи человек, но никаких идей их конструктивного использования не высказывается. Возможно, это «сырье» не годится? Возможно, еще не раскачалось воображение? Формы надо изобретать, для созревания идей необходим инкубационный период. Но хоть какие-то соображения хотелось бы услышать.

Или так и будем читать эти рассказы, пригревшись в яме?

10.03.2013

Второй массивный процесс — деградация и даже разрушение жилищного фонда страны и инфраструктуры ЖКХ. Дело не только в том, что оставленная без надлежащего ухода и ремонта система требует все больших и больших затрат на ее содержание, которые перекладываются на плечи жильцов. Само проживание в домах, которые на глазах превращаются в трущобы, создает в сознании людей синдром бедности, который сталкивает людей в бедность реальную.

Под разговоры о «доступном жилье» власть сбросила с себя заботу о ЖКХ, которое за двадцать лет сама и поставила на грань краха. Вот суждение В. В. Путина (в сокращении): «Новый Жилищный кодекс возложил полную ответственность за содержание жилых домов на собственников. Однако эта нагрузка для подавляющего большинства граждан оказалась абсолютно неподъемной. Из 3 млрд кв. метров жилищного фонда России более половины нуждается в ремонте. Сегодня объем аварийного жилья — более 11 млн кв. метров. Вопрос, который вообще не терпит никакого отлагательства — расселение аварийного жилья. Невнимание государства к этим проблемам считаю аморальным. Правительство в 2007 году запланировало на расселение ветхого и аварийного жилья всего 1 млрд рублей».

Отказ власти соблюдать нормы рациональности — тоже аномия! Президент подписывает закон о новом Жилищном кодексе и тут же объявляет, что «подавляющее большинство граждан» абсолютно не могут его выполнять. Зачем же принимать такой закон?

Президент обращается с упреком в аморальности — к государству, главой которого он является. Как это понять? И почему вопрос переводится в сферу морали, если проживание людей в ветхом и аварийном жилье запрещено законом? Государство по закону обязано расселить этих граждан, а угрызения совести — лирика.

Но главное в том, что в качестве доводов Президент РФ приводит величины, которые несоизмеримы между собой. Из этого видно, что государство отказывается решать проблему в ее реальных измерениях. Структурируем процитированное рассуждение.

— Государство обязано расселить людей из аварийных домов (забудем о ветхих ).

— Для этого требуется построить 11 млн кв. м жилья.

— Денег, выделенных государством для этой цели на 2007 г., достаточно, чтобы построить примерно 20 тыс. кв. м.

— Это составляет 0,2 % от требуемой для расселения площади.

Вывод: если бы старение жилищного фонда с 2007 г. чудесным образом прекратилось, граждане из аварийных жилищ были бы расселены, при сохранении нынешних темпов расселения, за 500 лет.

То же и с тарифами. Первой сферой, в которой власти ввели «адресные» субсидии вместо субсидирования отрасли, как раз и было ЖКХ. В конце 2002 г. был принят Закон «Об основах федеральной жилищной политики». Упор был сделан на регулярном повышении тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг. ЖКХ из сферы, ответственность за содержание которой несет государство, перевели в ведение местных властей, которые должны продавать жильцам коммунальные услуги по законам рынка. По расчетам Госстроя, число граждан, имевших в 2003 г. право на субсидии, составило 47 млн человек. В бюджете на льготы и субсидии было выделено 20,5 млрд руб., т. е. на каждого по 37 руб. 96 коп. в месяц.

Уже 8 лет бедным обещается «социальное жилье». Что это такое, сколько его реально строится, какие государство дает «гарантии» его предоставления? Ничего определенного. Президенты много говорят об ипотеке, но о механизме обеспечения жильем бедных — ни слова. И можно понять, почему. Объемы строительства такого жилья ничтожны и вряд ли сильно возрастут.

В 2004 г. в интервью председателя Союза потребителей России, депутата Госдумы П. Шелища спросили: «Разработчики нового жилищного кодекса предполагают, что богатые и бедные будут жить в разных кварталах. Это неизбежно?» Он важно ответил: «Да, это неизбежно. Наступает естественное расслоение бедных и богатых… К тому же, если у человека не хватает денег на хлеб и лекарства, зато от советской власти осталась дорогая квартира, почему не поменять ее на другую, чуть проще, меньше и дальше?».

10.02.2013

Народ формируется вызовами «иного», т.е. угрозой «нашествия зла». И формируется в деятельности, в движении по реальному пространству, а не перескоком к идеалу. Так складываются и другие общности. С каждым шагом частично разрешается и внутренний кризис — разлад между людьми, собирается общность. Сейчас выработка идеального образа для нашего «культурно-исторического типа» только углубит расколы, в то время как деятельность по преодолению зла людей соединяет. Утопия, конечно, тоже нужна, но с ней все-таки проще, грубая карта общностей и их идеалов (пока противоречивых) уже есть.

Некоторые товарищи настаивают на том, что надо работать над положительным проектом, а не над «образами зла».

Да, революция повела людей «образом светлого будущего» — без этой апокалиптики она невозможна. Но если революция свершилась или для нее нет условий, людей соединяет систематическое искоренение зла. Можно сказать, что это — кредо социал-демократии (особенно Поппер на этом настаивал — не бороться за добро, а искоренять зло; мол, это улучшает жизнь и соединяет людей). Но на самом деле это — общий подход, в том числе и для коммунистов.

Сразу после Гражданской войны советская власть начала серию программ — преодоление детской смертности от желудочно-кишечных заболеваний; искоренение массового бытового сифилиса и алкоголизма, потом гельминтозов и трахомы, потом бруцеллеза и туберкулеза.

Без этих программ крестьяне не поверили бы ни в культурную революцию, ни в индустриализацию. Это — типичные программы «становления зла и борьбы с ним». У нас пока революция не светит, и сборка общностей может идти или через мятеж-войны, или через преодоление выявленного зла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: