Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

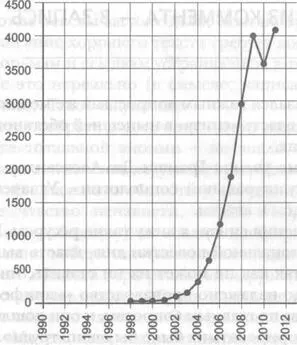

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И ладно бы это наблюдалось только в «Единой России», это всем группам и течениям стало присуще. Национальная беда. Нас шокирует тупое самодовольство властных персон — несут ахинею и сами этого не замечают. Не могут вдуматься в то, что им написали спичрайтеры. Но мы в наших катакомбах недалеко от них ушли. Какую проблему ни поставь, почти у всех уже есть готовый ответ и оценки. Думать не надо, надо только переспорить других. Это — типичная ситуация на форумах в Сети.

Вчера я писал реплику для книги о Зиновьеве. О том, что у него была редкая способность любую проблему повернуть и так, и эдак, отбросив всякие догмы и стереотипные оценки. Для политики это не годится, но для исследования очень ценно. Решил о нем почитать в Гугле, открыл видео одной его лекции в МГУ. У него зашел социологический разговор о войне, он стал говорить, ссылаясь на свой опыт и конкретные типы поведения и т.д., и со всех сторон ему стали выкрикивать «правильные» объяснения, формулировки и оценки. Он пару раз пытался аудиторию остановить, мол, вы послушайте сначала — ни в какую. Плюнул, бросил портфель на пол и начал читать кусок из своей «логической социологии». Какими надо быть идиотами! — У вас на глазах Зиновьев разворачивает новый взгляд на сложные явления, вы этого нигде никогда не прочитаете, а вы затыкаете ему рот банальными штампами из газет и тупых учебников.

10.06.2013

На днях у нас с товарищами по цеху возник разговор о методологии. Он заставил призадуматься: а в какой же методологии работает наш коллектив, в котором мы собрались и друг друга поддерживаем — и одобрением, и критикой? Мы по мере сил анализируем нашу социальную реальность — а какими средствами? Как оценить достоверность наших взглядов и выводов? Чем наша методология отличается от той, которой пользуются наши оппоненты?

Я лично над этим не задумывался, хотя на критику не скупился. Например, писал, что методологическая база советского обществоведения была дефектной, а постсоветского тем более. Это в целом, как говорится, в мейнстриме. А на уровне личностей — конечно, множество талантливых и замечательных ученых и мыслителей. Но ведь коллективы и сообщества собираются именно на методологической матрице, отдельные таланты и гении обеспечить страну знанием не могут.

С другой стороны, на защите диссертаций и даже дипломов редко когда кто-нибудь не ошарашит соискателя убойным вопросом: «А какая методология лежит в основе вашей работы?». Если диссертант имел дошлого руководителя, он, тонко улыбнувшись, легко парирует: «Диалектический подход и системный анализ!».

Раньше было еще проще: «Марксистско-ленинская методология!», — и зануда вынужден одобрительно кивать. Но многие бедняги и тогда, и сейчас принимают вопрос всерьез, потеют и начинают мямлить, пока не запутаются.

Раз так, выскажу свои соображения, их навеяли воспоминания о личном опыте.

В 8-м классе мне посчастливилось сдать экзамен и поступить в кружок на химфаке МГУ. Мы проходили практикум 2-го курса, нам все время что-то рассказывали, походя, о реальности научной работы; иной раз и академики заходили в лабораторию. В 10-м классе меня уже пустили работать с исследователями, а с 1-го курса я, как и многие, почти жил в лаборатории. Работали допоздна, и все время шла общая беседа, а иногда еще и пели хором. В походе у костра — так же. Диалектика и методология не поминались, но все эти беседы и практика к 5-му курсу вбили в мозг небольшой набор норм научного метода. По-моему, они и определяют, хороша ли твоя методология или нет, — хоть ты затрудняешься ее описать или, тем более, назвать.

Я даже думаю, что вопрос «Какова ваша методология?» незаконен. Автор излагает ход работы и ее результат — об этом и спрашивайте. Видите ошибку в опыте или в трактовке? — Укажите!

Если работа ценная и вокруг нее сложилась рассыпанная в пространстве «бригада» коллег, то познавательную матрицу, на которой эта бригада собралась, изучают ученые особой специальности — методологи. Если их усилия успешны, то и сами ученые, члены «бригады», узнают, в какой методологии они работают, — а до этого они похожи на человека, который и не знал, что всю жизнь говорил прозой. Я, сам побыв методологом (согласно моему диплому доктора хим. наук), скажу, что методология любого коллектива — сложная система познавательных средств, большая и подвижная. Ее выявление и «визуализация» — всегда трудное и дорогое исследование.

Какие же вопросы о методологии уместны при обращении к самим исследователям или в их внутренних дискуссиях? На мой взгляд, прежде всего вопросы о методологических ошибках. Для этого не требуется называть или обзывать всю сложную систему методологии, но можно говорить о конкретном изъяне замысла или проведения исследований, или трактовки эмпирических результатов. Например, когда ученый или целое сообщество игнорируют надежно установленный факт, несовместимый с постулатами и предположениями, из которых исходят эти ученые. Это бывает часто, и когда я это вижу, в голове начинают ворочаться вбитые в нее гвозди норм научного метода. Такая тоска берет… Нам вбивали в голову: не влюбляйся в свои идеи, гораздо важнее их — найти надежный метод контроля, который вскроет их ошибочность. Вот чем в основном и занимались те, у кого мы учились; чаще всего на этом пути и делались открытия.

А как все ценили тех редких коллег, которые обладали даром изобретать способы «разоблачить» счастливый результат! Их имена — навечно в истории классных лабораторий. Потому они и стали классными, что в них работали один-два таких таланта. Это можно назвать нормой скептического мышления.

Другой тип угрозы в сфере методологии, за которой надо следить, — это резкое изменение системы познавательных средств той «бригады», которая работает на переднем крае мировой науки, даже если наш коллектив в эту бригаду входит. При таком изменении, если мы его не заметили, ведущая часть бригады переходит на другой путь, а мы продолжаем идти по старой дороге. В этом надо разбираться и принимать сознательное решение. Тут тоже полезна помощь методологов. Очень часто этого не делают и, оторвавшись от бригады, увязают в ошибках или остаются позади. Потому что резкое изменение пути ведущего сообщества происходит не по прихоти начальника, а из-за какого-то прорыва в методологии, который резко повышает познавательные возможности.

Если исследовательский коллектив нарушает нормы скептического мышления и поклоняется, как говорил Бэкон, «идолам площади, рынка и театра», тушите свет! Тут уж не поможет ни марксистско-ленинская методология, ни экономика, ни системный анализ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: