Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В рамках статьи трудно с достаточной полнотой осветить все вопросы использования SCI как инструмента оценки в исследовательской и управленческой практике. Необходимо глубокое методологическое рассмотрение, с четкой формулировкой всех допущений и тезисов. Такое рассмотрение тем более важно и актуально, что проблема выходит за рамки академического спора. Достаточно сказать, что данные о цитируемости ученых разных стран используются государственными органами США (Национальным научным фондом) для характеристики национальных научных потенциалов. 29Известно, что вопрос об оценке научного потенциала целых стран, измерение вклада в науку целых сообществ исследователей в настоящее время представляет не только теоретический интерес — он даже касается не только органов управления наукой. Хотят того социологи науки или нет, этот вопрос приобрел идеологическую и даже политическую окраску. Экономия усилий на анализе этого вопроса оборачивается расширением возможностей для демагогии, яркий пример которой — многочисленные статьи «советологов» о советской науке.

28.12.2014

В рубрике «Белая книга» недавно выложены данные 30о динамике производства рыболовной отрасли (улове рыбы) в Российской Федерации и о потреблении рыбы и рыбопродуктах населением РФ. Эта небольшая тема служит хорошим поводом, чтобы обратить внимание на один из важных стереотипов нашего массового сознания — оценивать реальность по «потоку», почти не обращая внимания на «базу». Это очень серьезная и почти всеобщая деформация нашего мыслительного аппарата, которая еще во время перестройки оторвала нас от здравого смысла.

Речь идет вот о чем. В экономической науке уже с середины XIX в. четко различались понятия «потока» ресурсов (flux) и «фонда» или «запаса» ресурсов (stock). Годовое производство стали — это прирост запаса, «поток» данного года, а «потребляем» мы весь действующий в хозяйстве металл. Точно так же, как живем мы в домах, построенных за многие десятилетия, а не только за последний год. Можно ли не различать две категории — жилищный фонд в 1990 г. и ввод в действие жилья в 1990 г.?

Для оценки реальности надо обязательно держать в уме обе эти категории — ведь, например, жилищный фонд в целом может ветшать и даже разрушаться, в то время как ввод в действие жилья возрастает. В России «поток» (годовой ввод в действие жилых домов) составляет около 1,5 % от жилищного фонда.

В 2010 г. в отчете Правительства в Госдуме было сказано, что «мы встретили кризис, имея за плечами почти 10 лет экономического роста». Здесь смешиваются понятия. 10 лет происходило оживление омертвленных в 1990-е гг. производственных мощностей. Средства для этого были получены благодаря не «росту», а конъюнктуре мирового рынка нефти.

Точно так же, в «Стратегии 2020» говорится: «В 2000-е годы российская экономика демонстрировала впечатляющие успехи. Динамичный экономический рост 2000-х годов…». Это ошибка. Авторы доклада путают понятие «поток» (например, годовой ВВП) с понятием «основные фонды» (база экономики, производственные мощности, кадровый потенциал).

Эта ошибка с конца 1980-х гг. стала столь общей, что ряд западных экономистов, а в России — академик Ю.В. Яременко, пытались объяснить, что экономический рост — это рост национального богатства (а не только объем производства продукта). А значит, измерять надо не только потоки, но и динамику запасов, фондов.

Даже экономисты оппозиции приняли этот язык, игнорирующий разницу категорий, и говорили, что надо изъять у олигархов в пользу государства «природную ренту». Но прибыль от месторождений нефти нельзя считать рентой, ибо рента — это регулярный доход от возобновляемого источника. Земельная рента создается трудом земледельца, который своими усилиями соединяет плодородие земли с солнечной энергией. По человеческим меркам, это источник неисчерпаемый. С натяжкой природной рентой можно считать доход от рыболовства — если от жадности не подрывать воспроизводство популяции рыбы. Но доход от добычи нефти — не рента, ибо эта добыча есть изъятие из невозобновляемого запаса.

Английский экономист А. Маршалл в начале XX в. писал, что рента — доход от потока, который истекает из неисчерпаемого источника. А шахта или нефтяная скважина — вход в склад (stock) Природы. Доход от них подобен плате, которую берет страж сокровищницы за то, что впускает туда для изъятия накопленных Природой ценностей. В 90-е гг. этот страж впустил в сокровищницу России олигархов. И проблема не в том, как поделить доход. Нефть для народного хозяйства — это жизнь для народа России, ибо при замене лошади трактором нефть многократно окупается фиксацией энергии Солнца культурными растениями. Изъятие нефти для мирового рынка — это, после некоторого предела, угасание России.

Мы еще вернемся в проблеме этих категорий. А пока — о рыбе.

Мы понимаем и смотрим на два показателя — величина улова и годовое потребление рыбы. Но ведь это — показатели потока , важные и актуальные, но ничего не говорящие о состоянии базы. А состоянием базы будет определяться поток через весьма короткий срок.

Вспомним. Рыболовство было одной из наиболее динамично развивавшихся отраслей народного хозяйства СССР. Мы далеко не использовали возможность получать ренту от возобновляемых запасов рыбы. По объему добычи рыбы СССР стал одним из основных лидеров мирового рыболовства, деля первое-второе места с Японией и Перу. На долю Советского Союза приходилось 10 % общемирового вылова водных биологических ресурсов. Благодаря этому, а также политике низких розничных цен на массовые сорта рыбы, ежегодное потребление рыбы и рыбопродуктов составляло в РСФСР в 1980-е гг. 22 кг на душу (уровень, рекомендованный медицинской наукой).

Базой для этого было — быстрое развитие морского экспедиционного промысла, высокие темпы строительства рыболовного флота, кораблей-рефрижераторов и плавучих перерабатывающих фабрик, специализированных портов для этого флота, сети специализированных научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений для подготовки кадров.

Возьмем некоторые данные из статистики и из книги 31ученых и администраторов — А.Н. Макоедова (в прошлом заместителя председателя Госкомитета РФ по рыболовству) и О.Н. Кожемяко (губернатора Корякского автономного округа, члена Совета Федерации, который курировал вопросы рыбохозяйственного комплекса РФ, руководителя крупной базы тралового флота в Приморье).

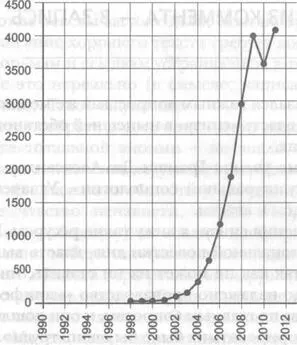

В результате реформы с начала 1990-х гг. произошла поразительно быстрая дезинтеграция рыбохозяйственного комплекса. Флот был приватизирован, крупные объединения рыбопромышленных предприятий (около 180 в 1990 г.) к 1995-му распались на 1,2 тыс., а сейчас их около 9 тыс. Одновременно был разрушен так называемый бассейновый принцип в организации отраслевого управления. После 1992 г. быстро снижалась численность работающих, а также снижались объемы вылова и производства продукции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: