Тревор Кокс - Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта

- Название:Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2020

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-17812-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тревор Кокс - Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта краткое содержание

Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

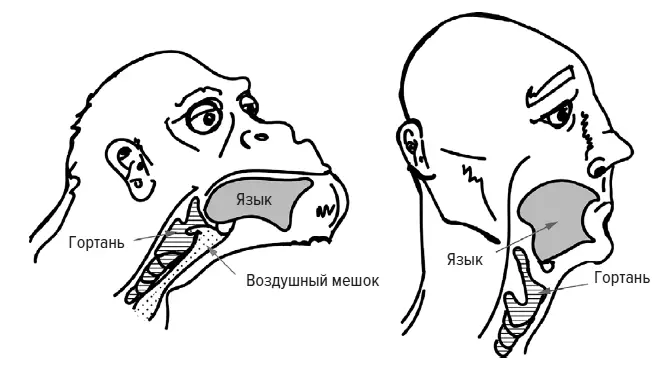

У большинства млекопитающих гортань расположена достаточно высоко, что позволяет дышать через нос и одновременно глотать. Это очень важно и для человеческого детеныша, которому нужно одновременно сосать и дышать. В возрасте от трех месяцев до четырех лет гортань человека опускается и занимает более низкое положение {45} 45 Это хороший пример индивидуального развития, повторяющего происходившие в ходе эволюции изменения. См.: Fitch W. T . The evolution of speech: a comparative review // Trends in Cognitive Sciences. 2000. Vol. 4 (7). P. 258–267.

. У мужчин в период полового созревания гортань опускается еще ниже.

По сравнению с человеком гортань шимпанзе расположена выше, кроме того, у шимпанзе имеются воздушные мешки

Такое низкое расположение гортани жизненно необходимо, поскольку именно это позволяет языку использовать свои возможности: иначе мы не могли бы производить гласные звуки в словах «бал» и «бил». Низкое расположение гортани позволяет языку округляться и двигаться во всех направлениях, обеспечивая быстрые изменения верхней части горла и рта, что необходимо для быстрых и четких изменений формантов во время акта говорения. Если гортань расположена низко, корень языка оттягивается вниз, что позволяет глотке (верхней части горла) изменяться независимо от положения полости рта. Без этого речь была бы более медленной и нечеткой.

В своей книге «Биология и эволюция языка» (The Biology and Evolution of Language) Филип Либерман описывает простой эксперимент, который демонстрирует эффективность речи в передаче информации. Чтобы повторить этот эксперимент, вам понадобится помощь друга. Попросите его очень быстро постукивать карандашом, а сами оценивайте скорость, подсчитывая количество постукиваний за пять секунд. Ваш друг сможет стучать значительно быстрее, чем вы — считать, особенно если он немножко попрактикуется. Самая большая скорость счета составляет около девяти постукиваний в секунду. Но, слушая речь, мы схватываем изменения со скоростью примерно от 20 до 30 звуков в секунду, примерно в три раза быстрее. Произнося, например, слово «кот», мы не произносим каждый звук отдельно ([к] — [о] — [т]), потому что это будет слишком медленно. Вместо этого мы позволяем звукам набегать друг на друга, что дает возможность передавать информацию очень быстро.

Чтобы речь была плавной и членораздельной, оральная и фарингальная трубки должны быть примерно одной длины. Горизонтальное расстояние от губ до задней части ротовой полости должно быть таким же, как расстояние от голосовых связок до мягкого нёба (задней части нёба). В таком случае чрезвычайно подвижный язык может изменять площадь поперечного сечения этих трубок независимо друг от друга. Посмотрите видео МРТ поперечного сечения головы: в покое язык представляет собой круглое пятно. Но как только человек начинает разговаривать, язык быстро трансформируется, принимая различные формы, движется назад и вперед, вверх и вниз, изменяя форму голосового тракта. Попробуйте сказать «вид», а потом «мам» и обратите внимание, как меняется положение языка при производстве гласных звуков. При произнесении слова «вид» язык двигается вверх, ограничивая полость рта, а для «мам» он опускается и расширяет трубку. Гораздо труднее ощутить, как изменяется вертикальная фарингальная трубка. Для «вид» язык движется во рту вперед и открывает фарингальную трубку, но для «мам» он сдвигается назад и ограничивает фарингальную трубку.

Гласный звук в слове «вид» называется гласным сверхвысокого уровня, потому что он играет решающую роль в способности понимать разговор разных людей. У людей голосовые тракты различаются, а это означает, что различаются и частоты формантов. Если вы скажете «бис — бес», различия в частотах гласных очень четкие, и это помогает слушателю догадаться, какие слова произносятся. Но эта разница может быть не такой ясной у разных людей. Когда человек маленького роста говорит «бес», может получиться так, что это будет похоже на то, как человек высокого роста говорит «бис», потому что различия в длинах голосовых трактов создадут схожие частоты первого форманта. Чтобы избежать такой путаницы, слушатель подсознательно оценивает длину голосового тракта говорящего. Когда мы произносим гласную в слове «липа», язык поднимается вверх и как можно дальше вперед. Попробуйте сказать «липа», а потом чуть-чуть продвинуть язык вперед: звук начнет дрожать. Эта гласная сверхвысокого уровня ставит язык в его самое крайнее положение: он не может продвинуться дальше, потому что звук не будет чистым, а именно это позволяет слушателю оценить длину голосового тракта говорящего и таким образом настроить свое восприятие.

Относительная длина оральной и фарингальной трубок играет решающую роль в плавности речи, так что обнаружение этих параметров у наших предков могло бы стать весьма полезным в понимании эволюции речи. Но измерение этих параметров у вымерших гоминини вряд ли возможно. Речевой аппарат «подвешен» на прикрепленных к основанию черепа связках и мускулах, а они не становятся окаменелостями. Подъязычная кость (U-образная косточка, на которой закреплен корень языка) — единственная структура, которая может сохраниться, но интерпретация таких данных вызывает много разногласий. Эта косточка не связана непосредственно с другими частями скелета и поэтому часто отсутствует в ископаемых останках. У одного из ископаемых неандертальцев, найденных в Израиле (возраст находки — 60 000 лет), имеется подъязычная кость такой же формы, как у современного человека {46} 46 D’Anastasio R., Wroe S., Tuniz C. et al . Micro-biomechanics of the Kebara 2 hyoid and its implications for speech in Neanderthals // PLOS One. 2013. Vol. 8 (12). P. e82261.

. Такие экземпляры невероятно редки, поэтому находка вызвала большой ажиотаж. Но если учесть, что форма подъязычной кости может быть лишь весьма приблизительным показателем способности гоминини разговаривать, даже большая коллекция ископаемых подъязычных костей вряд ли прольет свет на эволюцию речи [10] Более того, если подъязычная кость в процессе эволюции меняла форму, чтобы обеспечить говорение, почему тогда подобные изменения не были скопированы в ходе развития человека? Evo-devo могла бы предугадать вероятные изменения в форме подъязычной кости у современных младенцев и мальчиков-подростков по мере того, как опускается их гортань, но этого не происходит. — Примеч. автора .

.

Исследования эволюции современного человека подтверждают, что анатомия голоса Homo heidelbergensis могла обеспечить его способностью разговаривать. По мере роста ребенка соотношение длины вертикальной и горизонтальной трубок в голосовом тракте изменяется приблизительно от 1:½ к первому месяцу жизни до идеального соотношения 1:1 к девяти годам {47} 47 Lieberman D . The Evolution of the Human Head.

. Дикция ребенка хуже дикции взрослого, но дети начинают говорить задолго до того, как им исполнится девять. Это показывает, что, даже если у ранних гоминини гортань не была полностью развита, это не помешало бы им говорить. Тем не менее их речь, возможно, не была бы такой плавной, как у современных людей.

Интервал:

Закладка: