Тревор Кокс - Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта

- Название:Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2020

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-17812-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тревор Кокс - Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта краткое содержание

Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до искусственного интеллекта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вопреки ожиданиям Кристиана оказалось, что двоякодышащие рыбы не совсем глухие. При низких частотах, ниже 200 Гц, рыба могла улавливать звуки выше 85 дБ. Представьте, что блуждающий тромбонист случайно проходит мимо и извлекает из своего инструмента громкий звук прямо в вашей комнате. Хотя у двоякодышащей рыбы нет чувствительных ушей, все же она может «слышать» этот звук: он заставит голову рыбы вибрировать, и именно это движение может передаваться в мозг. «Хотя органы слуха двоякодышащих рыб совершенно не приспособлены к воздушной среде, эти рыбы тем не менее могут слышать издаваемые в этой среде звуки, что было для меня полной неожиданностью, — говорит Кристиан. — Это может свидетельствовать о том, что даже ранние тетраподы и, возможно, их обитавшие в воде предки могли различать передаваемые по воздуху звуки». Однако для тетрапод такой примитивный наземный слух был бы слишком слабым и поэтому бесполезным. Они могли не услышать подбирающегося хищника — если, конечно, он не играл на тромбоне. Но даже если от такого рудиментарного слуха было мало пользы, эволюции уже было над чем поработать.

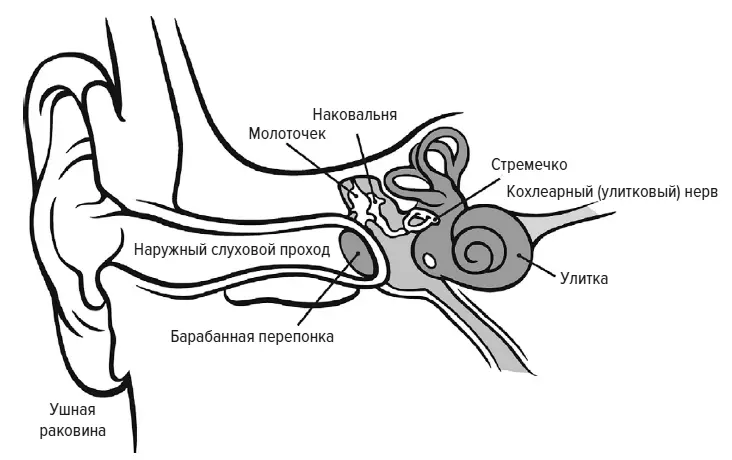

Строение человеческого уха

В отличие от ранних тетрапод слух млекопитающих значительно более чувствителен, и причиной этого являются многочисленные эволюционные адаптации. Сначала звук усиливается резонансом в наружном слуховом проходе и ушной раковине, небольшом, имеющем форму чаши углублении во внешнем ухе. Усиление составляет не более 20 дБ, что приблизительно соответствует повышению громкости в четыре раза. Второе усиление происходит в среднем ухе, которое состоит из барабанной перепонки и трех крохотных косточек: молоточка, наковальни и стремечка, которые называются слуховыми косточками. Здесь незначительные движения воздуха, представляющие собой звуковые волны, преобразуются в физические колебания, исходящие от частей тела. Наконец, еще одно усиление происходит в улитке внутреннего уха, где вибрации преобразуются в электрические импульсы, которые затем передаются мозгу по слуховому нерву.

В изучении эволюции слуха в воздушной среде основное внимание, как правило, уделяется тому, как для выживания на суше адаптировалось среднее ухо. Барабанная перепонка — это очень тонкая мембрана примерно 9 мм шириной. Она собирает звук почти всей поверхностью, и даже при восприятии резонансных частот барабанная перепонка смещается менее чем на диаметр атома водорода. Барабанная перепонка — настолько полезное приспособление, что она развивалась у млекопитающих, рептилий и птиц независимо друг от друга {20} 20 Kitazawa T., Takechi M., Hirasawa T. et al. Developmental genetic bases behind the independent origin of the tympanic membrane in mammals and diapsids // Nature communications. 2015. Vol. 6.

. Затем звук заставляет двигаться молоточек и наковальню, которые работают как система рычагов для увеличения силы, вызывающей вибрацию косточки стремечка. Усиление от среднего уха возникает в основном за счет разницы в размерах барабанной перепонки и основания стремечка, которое воздействует на вход во внутреннее ухо. Чтобы понять, как это происходит, можно представить себе многоножку, у которой сто ног, но которая по какой-то причине балансирует только на шести. На каждую из шести стоящих на земле ног воздействует большая сила, чем если бы все ножки стояли на земле: давление увеличивается примерно в 17 раз (100 разделить на 6). Это сравнимо с усилением, которое входящий звук получает благодаря тому, что сила, распределенная по площади барабанной перепонки, концентрируется на меньшей площади основания стремечка. В целом среднее ухо усиливает звук примерно на 30 дБ — такова разница в громкости между обычным разговором и криком {21} 21 Yost W. A. Fundamentals of Hearing: An introduction. Academic Press, 1994.

.

Очень соблазнительно было бы все упростить и представить историю эволюции слуха как линейный процесс, в котором для усиления звука анатомия млекопитающих изменялась по описанным выше механизмам. Однако на самом деле эволюция более сложная штука. Системы органов приспосабливаются к тому, для чего они не были предназначены первоначально. Ученые называют этот процесс экзаптацией . По иронии судьбы человек, который первым задокументировал развитие слуховых костей и выдвинул блестящие идеи относительно эволюции слуха, Карл Богуслав Рейхерт, не был поклонником работ Чарльза Дарвина.

Рейхерт — немецкий анатом, живший в XIX веке. На фотографиях мы видим его с гривой зачесанных назад волос и в овальных очках в металлической оправе. На некоторых снимках у него впечатляющая вандейковская бородка. Несмотря на то что Рейхерт сделал одно из важнейших открытий в биологии позвоночных, сегодня о нем мало вспоминают и даже довольно жестко описывают как «серьезного, но не слишком блещущего умом» ученого {22} 22 В этом разделе исторические цитаты, касающиеся Рейхарта, взяты из: Asher R. J. Evolutionary Biology and Scepticism: the Reception of Darwinism in 19th Century German Embryology // Scepticism: Hero and Villain / eds. R. Calne, W. O’Reilly. NOVA publishers, 2012. P. 71–86.

. В начале своей научной карьеры Рейхерт препарировал эмбрионы свиньи и понял, что две слуховые косточки, молоточек и наковальня, формируются в виде хряща, присоединенного к задней части челюсти эмбриона. По мере развития эмбриона хрящ костенеет, уменьшается и отделяется от челюсти, формируя две косточки среднего уха. В 1837 году Рейхерт писал: «Редко можно найти часть живого организма, в которой изменения по сравнению с первоначальным видом были бы столь очевидны, как изменения слуховых костей млекопитающих». Однако прошло два десятилетия, а Рейхерт все же не смог выйти за рамки своих наблюдений и принять тот факт, что дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора могла бы объяснить то, что он увидел с помощью микроскопа.

Итак, как же изучение развития современного животного от эмбриона до взрослой особи помогает нам понимать эволюцию, которая происходила миллионы лет назад? Я беседовал с экспертом в области эволюционной биологии развития Верой Вайсбекер из Квинслендского университета. Она рассказала, что в ходе развития организма могут сохраняться наследственные характеристики. «Эволюция к старым процессам добавляет новые. Внешне мы не слишком отличаемся от обезьян, у нас общие прародители, и на многих стадиях развития мы представляли собой обезьяну лишь с незначительными изменениями». Это означает, что когда мы анализируем собственное развитие, то видим какую-то часть своего эволюционного прошлого. Вот почему наблюдения Рейхерта, описавшего развитие эмбриона свиньи, настолько важны: они показали, что у млекопитающих имеется зачаток челюсти рептилии, из которого затем формируются и развиваются кости среднего уха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: