Шон Кэрролл - Вселенная

- Название:Вселенная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шон Кэрролл - Вселенная краткое содержание

Что есть жизнь и смерть, каково наше место в этой Вселенной, как устроен мир на квантовом, космическом и человеческом уровне, как общечеловеческие ценности связаны с наукой. Четырнадцать миллиардов лет минуло с момента Большого взрыва, наблюдаемая область пространства заполнена несколькими сотнями миллиардов галактик, каждая галактика в среднем содержит сто миллиардов звезд. Человек — крошечное, незаметное существо. По сравнению со Вселенной человек еще мельче, чем атом по сравнению с Землей.

Мы малы, Вселенная велика. И у нас нет инструкции для ее познания. Тем не менее мы удивительно много узнали о том, как именно устроено все вокруг.

Вселенная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Свет, который мы получаем от Солнца, обладает низкой энтропией по сравнению с окружающей средой и поэтому содержит свободную энергию, при помощи которой можно совершать работу. Окружающая среда — это просто небо, рассекаемое лучами звёздного света и наполненное космическим фоновым микроволновым излучением, температура которого всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. Типичный фотон, испущенный Солнцем, несёт в 10 000 раз больше энергии, чем типичный фотон микроволнового фонового излучения.

Представим, как выглядело бы небо, если бы не было Солнца, — так, как выглядит сегодня ночное небо. Здесь, на Земле, быстро наступило бы равновесие, и она стала бы столь же холодной, как и небо. Свободной энергии бы не осталось и жизнь бы угасла. (Правда, не вся. Бактерии-хемолитоавтотрофы извлекают свободную энергию из минеральных соединений. Даже при отсутствии Солнца на Земле не было бы полного термодинамического равновесия.)

Но теперь предположим, что мы находились бы внутри Солнца. Всё небо изливало бы на нас потоки фотонов, как яркое солнце сейчас. Земля быстро достигла бы термодинамического равновесия, но на ней установилась бы такая температура, как на поверхности Солнца. На Землю попадало бы гораздо больше энергии, чем сейчас, но всё тепловое излучение Солнца представляло бы собой бесполезную неорганизованную энергию. В таких условиях жизнь была бы столь же невозможна, как и при отсутствии Солнца.

В данном случае важно, что окружающая среда на Земле очень далека от термодинамического равновесия, и так будет ещё миллиарды лет. Солнце — горячее пятно в холодном небе. Поэтому та энергия, которую мы получаем в виде солнечных фотонов, практически полностью является свободной и может пойти на совершение полезной работы.

Именно так и происходит. Мы получаем от Солнца фотоны, преимущественно в видимой части электромагнитного спектра. Переработанная энергия затем возвращается во Вселенную в виде низкоэнергетических инфракрасных фотонов. Энтропия набора фотонов примерно равна общему количеству имеющихся у вас фотонов. На каждый видимый фотон, получаемый от Солнца, Земля испускает обратно в космос примерно двадцать инфракрасных фотонов, энергия каждого из которых приблизительно в двадцать раз ниже, чем у солнечного фотона. Земля возвращает столько же энергии, сколько получает, но прежде чем солнечное излучение вернётся во Вселенную, его энтропия увеличится в двадцать раз.

Количество энергии здесь, на Земле, разумеется, также непостоянно. С тех пор как началась индустриальная революция, атмосфера загрязняется газами, непроницаемыми для инфракрасного света. Отдача энергии затрудняется, и из-за этого планета перегревается. Но это уже другая история.

Глава 30

Перетекание энергии

Теперь давайте рассмотрим, как вся эта грандиозная теоретическая физика отражается в биологической практике.

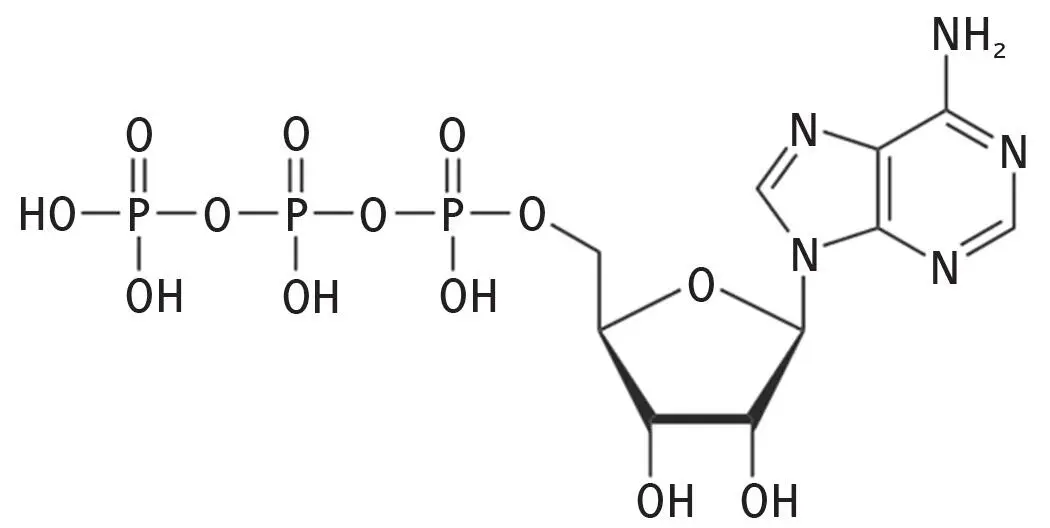

Первичной биологической батарейкой здесь, на Земле, является молекула под названием аденозинтрифосфат , или АТФ. Слово «батарейка» здесь используется в широком смысле: резервуар для хранения свободной энергии, которая затем может быть использована. АТФ можно сравнить со сжатой пружиной, готовой распрямиться и потратить свою энергию на (желательно) что-нибудь полезное. Действительно, она расходуется не зря: свободная энергия, заключённая в АТФ, затрачивается на сокращение мышц, перемещение молекул и клеток в организме, синтез ДНК, РНК и белков, передачу сигналов по нервным клеткам и на другие биохимические процессы. Именно благодаря АТФ организм может двигаться и сохранять целостность — как раз эти свойства подчёркивал Шрёдингер в своём определении жизни.

Химическая структура аденозинтрифосфата, АТФ. Молекула содержит атомы водорода (H), кислорода (O), фосфора (P), азота (N) и углерода. По сложившейся в химии традиции атомы углерода явно не указываются, но находятся на всех безымянных вершинах и в связях на этой схеме

Высвобождение энергии из АТФ обычно происходит в присутствии воды (H 2O). Одна из трёх фосфатных групп, в которых атом фосфора (P) окружён атомами кислорода (O) — они находятся в левой части схемы, — отщепляется от АТФ, и образуется аденозиндифосфат (АДФ). Затем фосфатная группа соединяется с атомом водорода из окружающей воды, и остаток OH соединяется с АДФ.

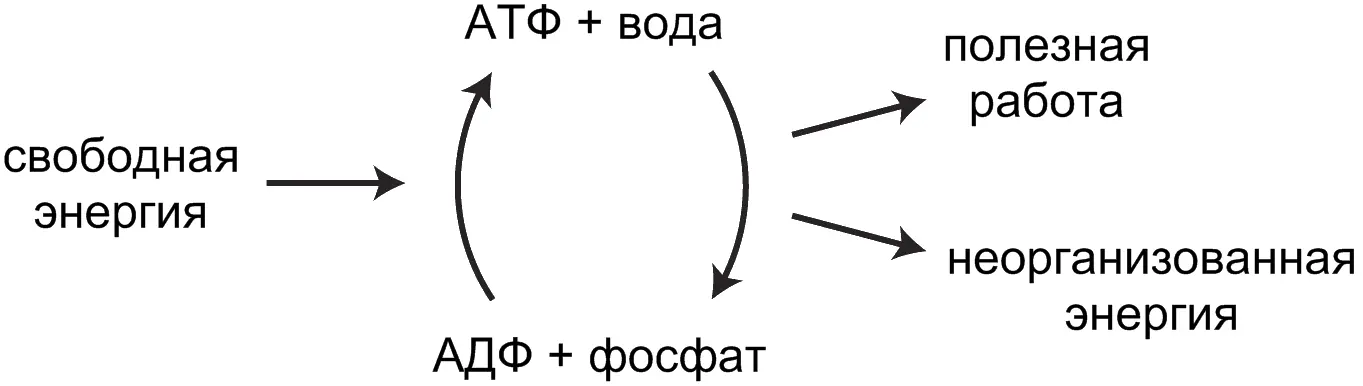

Общая энергия этих конечных продуктов ниже, чем у исходной молекулы АТФ; соответственно при реакции высвобождается и свободная энергия (затрачиваемая на совершение работы), и неорганизованная (тепло). К счастью, АТФ можно подзаряжать; организм впоследствии берёт энергию из внешнего источника — это может быть, например, солнечный свет или сахар — и вновь преобразует фосфаты и АДФ в воду и АТФ, из которых можно опять брать энергию.

Свободная энергия из внешних источников (фотосинтез, расщепление сахаров) запасается в АТФ, поэтому может затрачиваться на полезную работу, когда организму это потребуется. В ходе такого процесса неизбежно образуется и неорганизованная энергия

На энергетические процессы, происходящие в организме, тратится колоссальное количество АТФ; обычный человек ежесуточно перерабатывает примерно столько АТФ, сколько весит сам. Когда вы сгибаете локоть, поднимая гантель или бокал вина, энергия для сокращения мышц берётся из АТФ, от которой отщепляются фрагменты — и белки ваших мышечных волокон скользят друг по другу. Отдельные атомы, из которых состоит АТФ, никуда не деваются; молекула просто разрывается, а потом пересобирается, и так сотни раз в день.

* * *

Откуда же берётся свободная энергия, идущая на сборку всего этого АТФ из низкоэнергетического АДФ? В конечном итоге — от Солнца. В процессе фотосинтеза молекула хлорофилла в растении или микроорганизме поглощает фотон видимого света, энергия которого высвобождает электрон. Заряженный энергией электрон передаётся через мембрану цепочкой молекул, которая называется цепь переноса электронов . В результате с одной стороны мембраны электронов оказывается больше, чем протонов, и возникает электрический градиент, причём с одной стороны мембраны накапливается отрицательный заряд, а с другой — положительный.

Именно так передаётся биологическая энергия: протоны с одной стороны мембраны отталкивают друг друга, причём некоторые проскальзывают через фермент, именуемый АТФ-синтазой . Протон, пытающийся проникнуть через АТФ-синтазу, заводит её, сообщая ей энергию, которая затрачивается на синтез АТФ из АДФ в ходе так называемого хемиосмоса . Часть энергии при этом неизбежно превращается в неорганизованную и испускается в виде низкоэнергетических фотонов и термического покачивания окружающих атомов (тепла).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: