Николай Юшкин - Оптический флюорит

- Название:Оптический флюорит

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Юшкин - Оптический флюорит краткое содержание

Оптический флюорит - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

История отечественного оптического флюорита началась с открытия и освоения Куликолонского месторождения в Средней Азии [Соболевский и др., 1936; Самсонов, Савельев, 1980].

В 1928 г. мальчик-пастух Назар-Али из таджикского кишлака Яккахона нашел в урочище Куль-и-Колон россыпь прозрачных белых камней. Поразившийся их красотой и необычностью, он подобрал несколько камней и принес их своему отцу Ашуру Худайназарову. Тот тоже заинтересовался камнем и, заподозрив, что он может быть из числа драгоценных, обратился за советом к бухарским ювелирам. Ювелиры забраковали камень, признав его слишком мягким и хрупким. И может быть, надолго забылась бы эта случайная находка, если бы не жил в том же кишлаке Худояр Наурузов — охотник и собиратель необычных минералов и пород своего района. Он включил прозрачные камни Куль-и-Колона в свою коллекцию, а потом подарил несколько образцов одному из проезжавших через кишлак отрядов Таджикско-Памирской экспедиции. Так они попали в музей столицы Таджикистана — Душанбе.

Оптическая промышленность нашей страны в те годы развивалась стремительно и очень нуждалась в оптическом флюорите. Он завозился из-за рубежа, стоил дорого и флюоритовые детали монтировались только в самые ответственные приборы. Поэтому куликолонские экспонаты душанбинского музея не могли не привлечь внимания геологов. В 1933 г. один из отрядов Института прикладной минералогии (ныне Всесоюзного института минерального сырья) под руководством известного минералога В. И. Соболевского, входивший в состав Таджикско-Памирской экспедиции, разбил свой лагерь в урочище Куль-и-Колон, почти наполовину занятым озером того же названия. С помощью Ашура Худайназарова и его сына быстро была найдена флюоритовая осыпь, а затем и открыто коренное месторождение. На месторождении сразу же начались разведочные работы и одновременно добыча кристаллов оптического флюорита.

Как выяснилось в результате разведки и разработки, Куликолонское месторождение представляет собой серию флюоритоносных гнезд, или «погребов», связанных с зонами дробления и гидротермальной переработки карбонатных пород.

Район месторождения сложен известково-сланцевыми толщами позднесилурийского и раннедевонского возраста, смятыми в крупные складки, которые осложняются более мелкими складчатыми структурами II порядка, разрывшими нарушениями и зонами межформационного дробления и смещения. Месторождение находится на южном крыле Чимтаргинской синклинальной структуры. Оно включает пачку продуктивных известняков, зажатых между сланцами. В рельефе известняки выражены в виде скалы, которая имеет местное название «Скала флюоритовая». Скала острым гребнем возвышается на 170 м над озером и круто обрывается к нему. В отличие от других известняков вмещающей толщи продуктивные известняки доломитизированы, особенно сильно вблизи контакта со сланцами: содержание MgO в них изменяется в пределах 19,7—26,8%. Обычно же содержание MgO в известных районах не достигает и 1%. Очевидно, что доломитизация является следствием гидротермальной переработки известняков. Горизонт продуктивных известняков особенно сильно деформирован: в нем возникло большое число трещин разрыва и скола, зон дробления и брекчирования, по ним происходили перемещения блоков. Особенно значительные зоны дробления сформировались на контакте известняков с перекрывающими их сланцами, и эти сланцы сыграли очень важную роль в распределении гидротермальной минерализации: они экранировали движение минералообразующих растворов, поступающих по зонам дробления. К этой контактовой зоне продуктивных известняков и сланцев и приурочен оптический флюорит.

Флюоритовые зоны мощностью 0,5—15 м и протяженностью до 80—100 м представлены сильно измененными доломитизированными известняками и брекчиями, состоящими из обломков известняков, сцементированных молочно-белым роговиковым кварцем, массивным баритом, мелкокристаллическим фиолетовым флюоритом, доломитом, кальцитом. В цементе присутствуют сульфиды: пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, тетраэдрит, реальгар, аурипигмент, киноварь.

В этой зоне находятся гнезда с оптическим флюоритом, имеющие чаще всего неправильную форму. Крупные гнезда-погреба приурочены к местам пересечения нескольких систем трещин, часто они двух- и трехкамерные. Удлиненные гнезда ориентированы или параллельно напластованию пород, или под углом к ним. Обычно гнезда соединяются друг с другом маломощными флюоритовыми прожилками. В распределении гнезд с оптическим флюоритом в пределах зон брекчий каких-либо строгих закономерностей не отмечено.

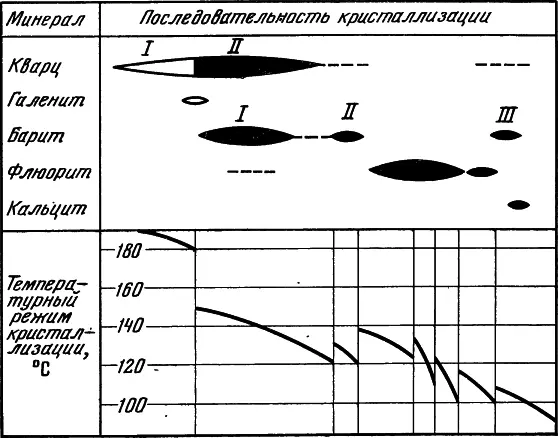

Рис. 13. Режим минералообразования (по данным Н. А. Смольянинова и Н. П. Ермакова)

Кристаллы оптического флюорита образуют друзы на стенках флюоритоносных гнезд. Кроме флюорита, в гнездах обычно встречаются кварц, в том числе в виде прозрачных кристаллов и друз (горный хрусталь), барит, кальцит, арагонит. Флюорит кристаллизуется позже основной массы кварца и барита, но раньше кальцита и арагонита. На заключительных этапах формирования гнезд кристаллизовался горный хрусталь третьей генерации, диккит, палыгорскит.

Формирование флюоритоносных зон и гнезд нередко прерывалось трещинообразованием и дроблением, связанными с периодами повышения тектонической активности, поэтому на месторождении часто встречаются обломки более ранних минеральных агрегатов, сцементированные или крустифицированные поздними минералами.

По данным минералогенетических реконструкций (рис. 13) [Ермаков, 1944], месторождение формировалось в интервале температур 90—200° С, наиболее обычные температуры кристаллизации оптического флюорита около 120° С (интервал 100—140° С). Барит более высокотемпературный — 140° С (интервал 120—195° С), кальцит относительно низкотемпературный — 100° С (интервал 90-110° С).

Флюорит на Куликолонском месторождении представлен двумя типами: зернисто-кристаллическим и монокристаллическим. В качестве оптического сырья использовался второй тип.

Зернисто-кристаллический флюорит встречается в виде тонкой вкрапленности в роговикоподобных кварце и брекчии (цвет темно-фиолетовый), в виде крупнокристаллических прожилков с размером зерен 0,5—1,5 см (полихромный), в виде крупных гнезд (ярко-зеленый и голубой, переходящий в молочно-белый). Окраска, как правило, распределяется неравномерно: наиболее ярко окрашенными являются центральные части зерен.

Главную ценность месторождения представляли оптические монокристаллы флюорита — бесцветные, водянопрозрачные, с относительно незначительными дефектами, Встречались кристаллы различных размеров — от очень мелких до очень крупных, но месторождение привлекало именно тем, что удельная доля весьма крупных кристаллов была довольно высока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: