Марионилла Кольцова - Ребенок учится говорить.

- Название:Ребенок учится говорить.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Советская Россия»

- Год:1973

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марионилла Кольцова - Ребенок учится говорить. краткое содержание

Ребенок учится говорить… Это — источник радости для родителей, если речь малыша развивается своевременно и правильно. Это — источник тяжелых переживаний, если развитие речи задерживается или нарушается.

Цель данной книги — познакомить как воспитателей, так и широкий круг родителей с теми сведениями о развитии речи, которые накопили физиология и психология. Читатели узнают о том, что такое речь, как она возникла, легко ли взрослому и ребенку понимать друг друга и какова роль движений в развитии речи, что нужно говорить малышу и какие подбирать для него игры.

Ребенок учится говорить. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Предречевые реакции будут плохо развиваться тогда, когда с ребенком занимаются, но он не может слышать себя и взрослого. Так, если в комнате звучит громкая музыка, разговаривают между собой люди или шумят другие дети, ребенок очень скоро умолкает. Все голосовые реакции малыша, постоянно находящегося в шумной обстановке, развиваются с большим запозданием и очень бедны по количеству звуков, которые он научается артикулировать. Это обстоятельство особенно нужно иметь в виду тем родителям, которые считают, что ребенка с раннего возраста нужно приучать к шуму, иначе, дескать, оп избалуется и будет потом требовать каких-то особых условий, «Наша Люся, знаете ли, не принцесса! Почему жизнь должна замирать, если она захотела попищать или спать?» — с возмущением говорит такой папа.

Один молодой отец — большой любитель джазовой музыки — постоянно включает магнитофон, считая, что делает это не только для собственного удовольствия, но и для правильного воспитания своей маленькой дочки: «У нас нет отдельной детской и не предвидится, поэтому ребенок должен привыкать засыпать и играть и при разговорах, и под музыку. Совершенно непедагогично плясать под дудку ребенка». Кстати сказать, когда взрослые сами занимаются или отдыхают, они обычно требуют тишины, а Люсины «агу-у» и «бу-у» — это тоже занятия, и, значит, они тоже требуют определенных условий. Кроме того, незрелая нервная система маленького ребенка особенно чувствительна к вредному воздействию шума. Это совсем не баловство — это только забота о правильном развитии малыша.

Есть еще одно условие, которое, вероятно, известно многим, но тем не менее очень часто не соблюдается — и не только в семье, но и в детских учреждениях: ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, который разговаривает с ним. Здесь интересно рассказать об опытах, проведенных в нашей лаборатории Г. С. Лях. С несколькими младенцами в возрасте двух месяцев в доме ребенка проводились занятия, в которых взрослый на протяжении 2–3 минут проделывал перед ребенком артикуляторные движения (как бы для произнесения звуков «а», «у» и т. д.), но звуков не произносил. Дети пристально смотрели в лицо взрослого (рис. 33 и 34) и очень точно повторяли его мимику.

Рис. 33. Ребенок 2 месяцев подражает артикуляции звука «у».

Рис. 34. Ребенок 2 месяцев подражает артикуляции звука «а».

Когда взрослый начинал произносить звуки, малыши сейчас же подхватывали их и воспроизводили довольно точно. Но стоило взрослому прикрыть лицо, как тотчас же прекращалась и имитация мимики и звуков (рис. 35).

Рис. 35. Взрослый произносит звуки за маской. Малыш спокойно смотрит. Звукоподражания нет.

Перед другими детьми этого же возраста (вторая группа) взрослый произносил те же звуки «а», «у», «ы» и др., но лицо его было закрыто медицинской маской и не было видно ребенку. Дети второй группы не обращали внимания на произносимые перед ними звуки и не делали никаких попыток подражать им. Только после того как они научились воспроизводить звуки, произносимые взрослым, они начинали подражать слышимым звукам. Таким образом, выяснилось: сначала должны выработаться точные связи между звуком и соответствующей артикуляторной мимикой, только после этого появляется способность к звукоподражанию, когда ребенок не видит мимики взрослого.

В жизни, к сожалению, постоянно приходится наблюдать, что с маленькими детьми разговаривают на большом расстоянии и не заботятся о том, чтобы лицо говорящего было хорошо видно ребенку. «Агу-у, агу-у, Оленька», — говорит мама, а сама в это время наклонилась над шитьем. Между тем если малышка не видит мамину артикуляторную мимику, то не может воспроизвести и звуки, которые она произносит! Вот почему 2–3 минуты, полностью уделенные ребенку, принесут ему гораздо больше пользы, чем длительные разговоры между делом, когда ребенок слышит голос взрослого, но не видит его лица, — в таком случае это будет для малыша только шумом.

На восьмом месяце дети начинают по несколько минут подряд повторять слоги: «да-да-да-да», «та-та-та-та» и т. д. Важно иметь в виду, что лепет очень связан с ритмическими движениями: ребенок ритмически взмахивает руками (часто стучит при этом игрушкой) или прыгает, держась за перила кроватки (манежа). При этом он выкрикивает слоги в ритме движений, а как только движения прекращаются, умолкает. Очень важно поэтому давать ребенку свободу движений — это способствует не только тренировке его моторики, но и развитию «предречевых» артикуляций.

Весьма существенны также осязательные и мышечные ощущения, получаемые ребенком при умывании, купании, кормлении. В пережевывании и глотании пищи участвуют те же мышцы, что и в артикуляции звуков. Поэтому, если малыш долго получает протертую пищу и соответствующие мышцы не тренируются, развитие у него четкой артикуляции звуков речи задерживается. Очень часто ребенок, который постоянно питается котлетками из рубленого мяса, овощными пюре, протертыми яблоками и т. д., не только в раннем детстве имеет вялую артикуляцию звуков, но сохраняет ее и впоследствии.

Итак, в конце первого года жизни дети делают попытки повторять отдельные слова вслед за взрослыми. Девочки начинают говорить несколько раньше — на 8—9-м месяце, мальчики — на 11 —12-м месяце жизни.

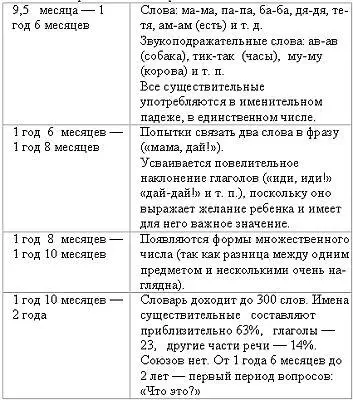

Ряд отечественных лингвистов изучали развитие речи детей. Особенно много в этом отношении сделали Н. А. Рыбников и А. Н. Гвоздев. Их исследованиями установлена такая последовательность в развитии языка ребенка.

Это очень сжатый и сухой перечень этапов развития детской речи. За каждым из них стоит большая работа и самого ребенка, и окружающих его взрослых людей: ведь совсем не просто научиться произносить слова, которые слышишь! Нужно правильно повторять их за взрослыми — и в этом помогает чрезвычайно сильно развитый у маленьких детей рефлекс подражания — недаром говорят о малышах: «Это такие обезьянки!»

Но мало только повторить слово — нужно тренироваться в его произношении. И ребенок неустанно повторяет: «Мам-ма! мам-ма!» Слушая годовалых детей, мы удивляемся, как это им не надоедает столько раз подряд повторять одно и то же слово?! Здесь детям помогает другой рефлекс — игровой. Многократное повторение слогов и слов — очень увлекательное занятие для малышей, особенно если их кто-нибудь слушает!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: