Марионилла Кольцова - Ребенок учится говорить.

- Название:Ребенок учится говорить.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Советская Россия»

- Год:1973

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марионилла Кольцова - Ребенок учится говорить. краткое содержание

Ребенок учится говорить… Это — источник радости для родителей, если речь малыша развивается своевременно и правильно. Это — источник тяжелых переживаний, если развитие речи задерживается или нарушается.

Цель данной книги — познакомить как воспитателей, так и широкий круг родителей с теми сведениями о развитии речи, которые накопили физиология и психология. Читатели узнают о том, что такое речь, как она возникла, легко ли взрослому и ребенку понимать друг друга и какова роль движений в развитии речи, что нужно говорить малышу и какие подбирать для него игры.

Ребенок учится говорить. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что же представляет собой эта удивительная способность ребят создавать новые слова? Почему взрослым словотворчество так трудно, а дети радуют, смешат и удивляют нас множеством новых слов, построенных по всем законам языка, которым ребенок в сущности еще только-только начинает овладевать? Наконец, как объяснить словотворчество наряду с той стереотипией усваиваемых ребенком речевых шаблонов, о которых мы уже довольно подробно говорили? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Прежде всего посмотрим, как проявляется словотворчество в речи малышей.

Здесь интересно привести некоторые наблюдения психолога Т. Н. Ушаковой, которая много сделала в изучении словотворчества детей.

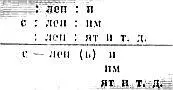

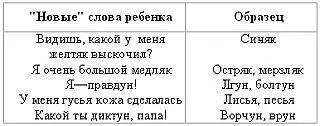

Т. Н. Ушакова выделяет три основных принципа, по которым дети образуют новые слова: а) часть какого-нибудь слова используется как целое слово («осколки слов»); б) к корню одного слова прибавляется окончание другого («чужие» окончания) и в) одно слово составляется из двух («синтетические слова»).

Вот примеры, взятые из работы Т. Н. Ушаковой: «Слова-осколки»:

1. Лепь (то, что слеплено): «Мы лепили-лепили, и получилась лепь» (3 года 6 месяцев).

2. Пах (запах): «Бабушка, чем это пахнет, какой здесь пах?» (3 года 6 месяцев).

3. Прыг (прыжок): «Собака прыгнула большим прыгом».

(3 года 10 месяцев).

4. Дыб (существительное от наречия «дыбом»): «Твои волосики стоят дыбом». — «Это дыб?» (4 года 11 месяцев).

Прибавление к корню «чужого» окончания:

1. Пургивки (снежинки): «Пурга кончилась, остались только пургинки» (3 года 6 месяцев).

2. Рваность (дырка): «Я не вижу, где на кофточке рваность» (3 года 8 месяцев).

3. Светло (свет): «На полу кусочек светла» (3 года 8 месяцев).

4. Помогание (помощь): «Самому одеваться, без помогания?» (3 года 8 месяцев).

5. Правдун (говорящий правду): «Я — правдун!» (4 года).

6. Пахнота (запах): «Зачем меня водите в эту пахноту?» (4 года 7 месяцев).

7. Сухота (сухость): «Вы знаете, что бегемоты могут умереть от сухоты?» (5 лет).

8. Бурота (существительное от прилагательного «бурый»): «Это бурый медведь — смотри, какая бурота» (5 лет 10 месяцев).

9. Искание (поиски): «Я не искал пуговицу, забыл про это искание» (4 года 10 месяцев).

10. Иметель (тот, кто имеет): «Я иметель сала» (6 лет).

11. Страшность (страшное): «Не рассказывайте про ваши страшности» (6 лет).

«Синтетические слова»:

1. Ворунишка — вор и врунишка (3 года 6 месяцев).

2. Бананас — банан и ананас (3 года 9 месяцев).

3. Вкуски — вкусные куски (4 года).

4. Бабезьяна. — бабушка обезьяны (4 года).

В наших наблюдениях отмечено много синтетических глаголов и прилагательных: ледоколить («ледокол, он лед ледоколит»), почайпить («мы уже почайпили»), «огромадный»

(огромный и громадный — «дом такой большой, просто огромадный!»), мапин («я — мапина дочка», т. е. и мамина и папина), всехлюдная («это не твоя воспитательница, она всехлюдная!» — т. е. общая).

Как получаются «слова-осколки», понять не трудно. А. Н. Гвоздев обратил внимание на то, что, начиная говорить, ребенок сначала как бы вырывает из слова ударный слог. Так, вместо слова «молоко» он произносит только «ко», позднее «моко» и, наконец, «молоко». Отсюда осколки слов в речи детей раннего возраста. Взять хотя бы слово «лепь» (то, что слеплено). Мы говорим: лепим, слеплено и т. д. — ребенок же выделяет ударный слог «леп».

Второй способ создания ребенком новых слов — присосединение к корню слова «чужого» окончания — также очень распространен. Эти слова звучат особенно своеобразно: пургинки, добрость, умность, пахнючий, радованье и т. д. Мы, взрослые, не говорим таких слов. И все же если присмотреться внимательно, то именно от нас дети получают образцы для создания таких словообразований, поэтому и здесь в конечном счете действует механизм подражания. Ведь «пургинку» ребенок создал по образцу слова «снежинка». А разве мало в русском языке слов, похожих на «горькоту» и «буроту»? Достаточно вспомнить «глухоту», «дурноту», «тесноту» и множество аналогичных слов. Ребенок придумал слово «умность» («Коты первые по умности») — а разве он не слышал слов «глупость», «слабость», «робость» и т. п.?1.

В некоторых случаях малыш, услышав какую-то словесную форму, сейчас же подражательно создает новую. «Какое это наказанье, что из-за кашля ты не можешь идти в садик», — говорит мама. «А для меня это не наказанье, а вовсе радованье!» — отвечает пятилетняя донка. В подобных случаях подражательное происхождение нового слова для нас очевидно. В большинстве же случаен образец, по которому — создается новое слово, был усвоен ребенком когда-то ранее, и поэтому для окружающих людей «новое" слово ребенка является откровением.

Можно привести очень много примеров такого «отдаленного» подражания тому, что ребенок заучил раньше. Помните, мы говорили о своего рода «картотеке» в зоне Вернике (слуховой речевой области)? Новые слова и строятся по образцам, которые там хранятся.

Интересно также посмотреть, как создаются «синтетические слова». В таких словах, как «ворунишка», «бананас», «огромадный», происходит сцепление тех частей слова, которые звучат сходно: вор — ворунишка, банан — ананас, огромный — громадный и т. п.

Иначе соединяются те слова, которые звучат различно, но постоянно применяются вместе, например, слова «чай» и «пить» (получается глагол «чайпить»), «вынь» и «возьми» (выньми—«выньми мне занозу»), «все люди», «всех людей» (всехлюдная), «в самом деле» (всамделишный). Эти слова строятся по тому же принципу, что и «синтетические слова» взрослых: колхоз, совхоз, самолет, всеобщее и множество подобных им. В такой форме словотворчества тоже проявляется значение речевых шаблонов, которые ребенок постоянно слышит…

Теперь можно ответить на вопросы, поставленные в начале этого раздела. Словотворчество, как и усвоение обычных слов родного языка, имеет в своей основе подражание тем речевым стереотипам, которые дают детям окружающие люди. Ни одно «новое» детское слово нельзя считать абсолютно оригинальным — в словаре ребенка обязательно есть образец, по которому это слово и построено. Таким образом, усвоение речевых шаблонов и здесь является основой. Использование приставок, суффиксов, окончаний в новых словах детей всегда строго соответствует законам языка и грамматически всегда правильно — только сочетания неожиданны. В этом отношении совершенно правы те, кто подчеркивает тонкое чувство языка у детей.

Но это же тонкое чувство языка отличает весь ход формирования детской речи, оно не проявляется только в словотворчество. Более того, если рассматривать детское словотворчество не как отдельное явление, а в связи с общим развитием речи ребенка, то напрашивается вывод о том, что в основе его лежат не особые творческие силы ребенка, а, напротив, ярко выраженная стереотипия работы его мозга. Главный механизм здесь — выработка речевых шаблонов (шаблоны наиболее затверженных глагольных форм, склонения имен существительных, изменения имен прилагательных по степеням сравнения и т. д.) и широкое использование этих шаблонов. Образец для «создания» нового слова может быть дан сейчас, а может быть усвоен ранее, но он всегда есть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: