Марионилла Кольцова - Ребенок учится говорить.

- Название:Ребенок учится говорить.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Советская Россия»

- Год:1973

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марионилла Кольцова - Ребенок учится говорить. краткое содержание

Ребенок учится говорить… Это — источник радости для родителей, если речь малыша развивается своевременно и правильно. Это — источник тяжелых переживаний, если развитие речи задерживается или нарушается.

Цель данной книги — познакомить как воспитателей, так и широкий круг родителей с теми сведениями о развитии речи, которые накопили физиология и психология. Читатели узнают о том, что такое речь, как она возникла, легко ли взрослому и ребенку понимать друг друга и какова роль движений в развитии речи, что нужно говорить малышу и какие подбирать для него игры.

Ребенок учится говорить. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно привести множество таких примеров. Но здесь важно подчеркнуть общий принцип развития понимания. Для того чтобы ребенок понял, что слово относится именно к этому предмету, он должен хорошо слышать слово и при этом видеть и трогать предмет. Только после того как зрительные, осязательные и другие ощущения от предмета несколько раз совпадут со слышимым словом, устанавливаются связи между словом и предметом. Теперь достаточно сказать: «Идем ам-ам!» — и ребенок потянется к столу, открывая рот, а мы станем радоваться: «Понял, понял!»

Совершенно так же приобретают названия и действия. Например, малышу говорят: «Покажи носик», — и при этом учат, как показать рукой нос. После того как эти слова несколько раз совпадут с выполнением действия, ребенок уже сам будет проделывать нужное движение в ответ па фразу: «Покажи носик».

Таким образом, понимание речи (работа механизмов приема речи, как иногда говорят) возможно только тогда, когда у ребенка развит слух и в мозгу происходит образование новых нервных связей между слышимыми звукосочетаниями и другими ощущениями.

Местом, где формируются связи между звуками речи, является зона Вернике. Здесь, как в своеобразной картотеке, хранятся все усвоенные ребенком слова (точнее, их звуковые образы), и всю жизнь мы пользуемся этой «картотекой». Если произошло кровоизлияние или другое поражение в области верхней височной извилины, то хранящиеся там звуковые образы слов распадаются, и человек перестает понимать слова'.

Выработка связей между звуками речи и другими ощущениями происходит в иных областях коры мозга, об этом подробнее будет рассказано дальше.

Итак, понимание смысла слов осуществляется мозгом.

«По когда человек сам произносит слова, так уж это-то работа органов речи?» — будут настаивать многие. (Говоря «органы речи», обычно имеют в виду губы, язык, гортань и т. д. Ученые, однако, называют их аппаратом артикуляции, подчеркивая этим термином их второстепенную, исполнительную роль.) Оказывается, и моторная речь — это прежде всего результат деятельности мозга, который является законодательным органом. Там происходит отбор движений, нужных для произнесения тех или иных звукосочетаний, устанавливается их последовательность, т. е. составляется программа, по которой должны действовать мышцы артикуляторного аппарата.

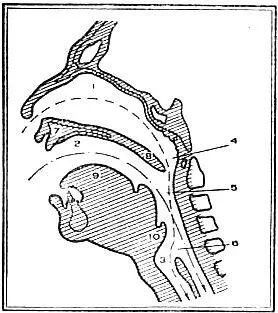

Произнесение звуков речи (артикуляция) требует координации движении губ, языка, гортани, участия полостей рта и носоглотки (рис. 5), дыхательных движений. Попробуйте, например, произнести звук «а» или «л» — и вы сразу почувствуете, как много различных мышц приводится в действие. Так, для артикуляции звука «л» кончик языка прижимается к альвеолам верхних зубов, между боковыми краями языка и верхними зубами пропускается струя воздуха, средняя часть языка опускается, а корень его приподнимается; участвуют и неречевые мышцы — дыхательные и брюшной пресс. Все эти движения согласованы между собой, т. е. производятся в определенной последовательности, иначе звук не получится. Видите, как сложен механизм артикуляции одного — только одного звука! Если же попытаться произнести звукосочетание (хотя бы такое, кажется, простое, как «мама»), задача во много раз усложнится.

Рис. 5. Схема, показывающая полости рта и глотки, которые усиливают звуки, возникающие при колебаниях голосовых связок: 1— полость носа, 2— полость рта, 3— полость гортани, 4— верхняя часть носоглотки, 5— средняя часть носоглотки, 6— нижняя часть носоглотки, 7— верхняя челюсть, 8— мягкое нёбо, 9— язык, 10— надгортанный хрящ, прикрывающий вход в гортань.

Вся работа по формированию двигательных речевых программ происходит в области Брока. Поэтому при поражениях этой зоны коры человек может издавать только нечленораздельные звуки, а связать их в слова не в состоянии.

Последние десятилетия очень большую работу по составлению «карты» речевых зон мозга вел канадский нейрохирург У. Пенфилд. Вместе со своими коллегами Г. Джаспером и Л. Робертсоном Пенфилд производил следующие операции — у больных, страдающих эпилепсией, удаляли очаг болезни.

Среди оперированных больных было довольно много таких, у которых эпилептический очаг (например, рубец в мозговой ткани после травмы и т. п.) находился в какой-нибудь из речевых областей, — тогда приходилось удалять и ее. Больной избавлялся от эпилептических припадков, но у него возникали расстройства речи. За состоянием речи этих больных велись длительные наблюдения.

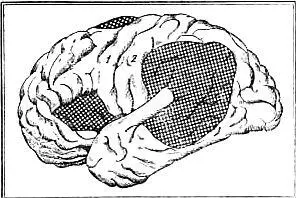

В результате таких наблюдений Пенфилд уточнил вопрос о речевых областях коры больших полушарий — они показаны на рис. 6.

Рис. 6.Карта речевых зон У. Пенфилда. Штриховкой в клетку показаны речевые зоны: слева — передняя (Брока), справа — задняя (Вернике) и сверху — добавочная. Цифрой 1обозначена передняя центральная извилина (область двигательных проекций), цифрой 2— задняя центральная извилина (область чувствительных проекций).

Кроме зоны Брока (которую он назвал передней речевой областью) и зоны Вернике (задняя речевая область), Пенфилд обнаружил дополнительную, или верхнюю, речевую область, которая не имеет таких определенных функций, как передняя и задняя речевые области, а играет вспомогательную роль. Ему удалось также показать тесную взаимосвязь всех трех речевых областей, которые действуют как единый речевой механизм. Когда у больного удаляли одну из речевых зон коры, возникавшие при этом нарушения речи через некоторое время становились меньше (хотя и не проходили полностью). Это означает, что оставшиеся речевые области брали на себя в какой-то мере функции удаленной речевой зоны. В этом проявляется принцип надежности в обеспечении чрезвычайно важной для человека речевой функции. Речевые области в этом отношении отличаются от многих других зон коры. Если, например, удаляется часть коры зрительной или слуховой областей, то нарушенные функции восстановить невозможно.

В наблюдениях Пенфилда и его сотрудников выявилась также неодинаковая роль речевых областей. Сроки и степень восстановления речи после удаления той или иной речевой зоны показывают, насколько велико значение данной зоны в осуществлении речевой функции. Оказалось, что легче и полнее речь восстанавливается при удалении верхней речевой зоны — значит, она действительно играет второстепенную роль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: