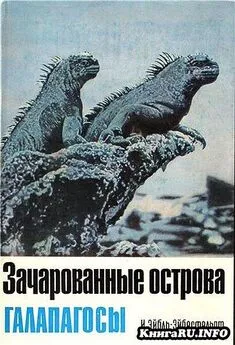

Ирениус Эйбл-Эйбесфельдт - Зачарованные острова Галапагосы

- Название:Зачарованные острова Галапагосы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирениус Эйбл-Эйбесфельдт - Зачарованные острова Галапагосы краткое содержание

В Тихом океане, отделенные от ближайшего материка тысячей километров морских просторов, лежат удивительные вулканические острова. Своеобразна и экзотична природа Галапагосов. На черных лавовых скалах греются ящерицы игуаны, сохранившиеся здесь со времен «века рептилий», медлительно движутся гигантские черепахи. На островах тесно уживаются животные и растения тропиков и Заполярья: лианы и мхи, тропические птицы и чайки Антарктики, пингвины, морские львы и бакланы. Живо и увлекательно, на основе личных впечатлений рассказывает об уникальном животном мире «зачарованных островов» молодой зоолог Иренеус Эйбль-Эйбесфельдт. Книгу с интересом прочтут самые широкие круги читателей.

Зачарованные острова Галапагосы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оглядевшись, я сел у входа в пещеру. Здесь скала образовывала крутой склон, состоявший из осколков коралла, камней и песка. Начало его терялось в мрачной глубине. Встречное течение мутило воду, оттого я мало что видел дальше 10 метров. Но и в этом коротком радиусе разыгралась захватывающая сцена, приковавшая меня к месту. Большой окунь из рода Evoplites, угрюмо поглядывая по сторонам, выруливал мягкими плавниками над дном пещеры и вскоре оказался недалеко от моих ног. Здесь он остановился над глыбой и широко раскрыл пасть, словно собираясь зевнуть. Одновременно он поднял жаберные крышки и замер в таком положении. К нему немедленно подплыли два изящных губана с широкой черной продольной полосой на боках. Двигаясь точно в танце, они — я не мог этого не заметить — направились прямо в пасть хищной рыбе и, я с трудом поверил своим глазам, мигом исчезли в ней. Я смотрел окуню прямо в рот и видел, как маленькие рыбки скребли и чистили его нёбо. Еще один губан проскользнул под жаберную крышку и столь же усердно принялся чистить полость рта окуня. Только теперь я увидел, как из нее в разные стороны разбегаются крошечные рачки. Вот почему окунь терпел губанов! Малютки освобождали его от назойливых паразитов. Через некоторое время окунь ощутил потребность вздохнуть. Он одним движением сомкнул челюсти — и я уже испугался, что он заглотнет своих маленьких помощников, но ничуть не бывало! Не закрыв пасть до конца, окунь снова широко распахнул ее, и по этому сигналу санитарная команда вышла наружу. Окунь сделал несколько сильных вздохов, после чего опять широко раскрыл пасть и разрешил чистить себя дальше. Наконец все происходившее ему надоело. Он вновь дал своим уборщикам понять, что пора бы им и честь знать. После этого он встряхнулся и уплыл. Губаны, которые, очевидно, очень хорошо поняли значение сигнала, возвратились в свое жилище. Там они принялись пританцовывать, раскачивая заднюю часть туловища, словно бы старались привлечь к себе внимание окружающих. И действительно, находившийся поблизости Evoplites virides только того, видимо, и ждал. Он также раскрыл пасть и поднял жаберные крышки, выражая этим желание подвергнуться гигиенической процедуре, и точно так же подал сигнал, когда захотел плыть дальше. Между этими двумя видами рыб явно установился настоящий симбиоз, регулируемый совершенно определенными сигнальными движениями.

Схожие до мелочей проявления симбиоза я наблюдал раньше в Карибском, а впоследствии в Средиземном морях, на Мальдивских и Никобарских островах. Следовательно, это явление широко распространено. Я установил, что почти все жители морских глубин, обитающие близ рифа, начиная от акул и кончая маленькими рыбами-бабочками, позволяют другим рыбам чистить себя. И хищные, и миролюбивые рыбы разыскивают для этой цели торчащие из воды ветки кораллов или выступы скал, около которых привыкли селиться рыбы-«чистильщики». Последние обычно стараются своим поведением обратить на себя внимание «клиентов». Многие из губанов опрокидываются на голову, а некоторые виды рыб меняют при этом окраску — темно-синие назо, например, внезапно становятся голубыми. Все рыбы узнают «чистильщиков» и никогда не кормятся ими. Я сопоставил рыб-санитаров, жителей Карибского моря и Индийского океана. Хотя они принадлежали к различным семействам, мне бросилось в глаза их сходство в обличье. Я даже подумал, не является ли их внешнее своеобразие как бы униформой, благодаря которой другие рыбы опознают «чистильщиков». Это предположение подтвердилось позднее, когда я встретил на Мальдивских островах рыбу-имитатора. Деталями своего «костюма» и поведением она подражала живущим в тех местах губанам рода Labroides. Но это был «лжечистильщик» вида Aspidontus taeniatus. Он вводил рыб в заблуждение, чтобы суметь приблизиться к ним, и, если ему это удавалось, он набрасывался на свою жертву и выдирал куски из ее плавников, в точности как это делает морская собачка, о которой я рассказывал выше.

Постепенно усилившееся течение явно мешало работе подводных санитаров. Я подождал четверть часа, но обстановка все ухудшалась. К тому же тело мое медленно цепенело от холода, и я поспешил наверх, к свету и теплу. В лодке я снял с себя снаряжение и растянулся на солнце. Тепло приятно пронизало мои одеревеневшие ноги, и уже в полусне я краем глаза взглянул на синее небо, где фрегаты и олуши не переставали описывать бесконечные круги.

Дарвиновы вьюрки

«Эти острова не отличаются многочисленностью наземных птиц, и те, которых я видел, не поражают ни новизной, ни красотой». Так писал в 1793 г. капитан Кольнетт о галапагосских вьюрках. К вышесказанному он добавил, что галапагосские вьюрки по размерам и форме тела напоминают яванских воробьев, но покрытых черными перьями.

Этой невзрачной немногочисленной группе птиц суждено было спустя несколько десятилетий произвести сенсацию в зоологии. После того как Дарвин на основании различий между черепахами с разных островов выявил существование островных рас, благодаря чему его мысли приняли то направление, которое привело к созданию теории изменчивости видов, он заинтересовался и местными вьюрками. В первом издании «Дневника путешествия на корабле „Бигль“» Дарвин ограничился короткой, лишенной особых комментариев заметкой о них и только много позже осознал, какая важная роль в понимании эволюции жизни принадлежит этим птицам. Когда, возвратившись домой, Дарвин сопоставил свои наблюдения, ему бросилось в глаза, что собранных им представителей разных видов вьюрков объединяет разительное сходство по структурным признакам. И напротив, даже близкие виды заметно отличались друг от друга по строению клюва.

У одних клюв был изогнут, как у попугая, другие обладали крепким клювом дубоноса или имели короткий клюв, типичный для вьюрков, иные напоминали формой клюва мухоловку или скворца. Но оперением и строением тела вьюрки так заметно походили друг на друга, что Дарвин не мог считать это сходство случайным. У него не оставалось сомнений в том, что вьюрки, как и черепахи, должны были иметь общего предка.

Сходство, таким образом, отражало родственное происхождение. Очевидно, некогда на Галапагосы попал один вид вьюрка. Он размножился, пока количество пищи не ограничило его дальнейшее распространение и на островах не установилось равновесие между численностью птиц и наличными пищевыми ресурсами. Мы не знаем, чем питались те вьюрки — зернами или насекомыми, да это и не столь важно. Важно другое: в тот момент, когда зерен или насекомых не стало хватать, среди птиц благодаря естественному отбору началось образование новых форм, приспособившихся к изменившимся условиям: вьюрки, которым не хватало пищи, умирали с голоду или же переходили на новый корм. Остров мог прокормить только определенное число птиц, питающихся зернами, но еще оставалось много резервов для тех пернатых, которые, например, умели ловить насекомых, или разгрызать твердые орешки, или вытаскивать личинки из щелей в стволах деревьев, куда не могли проникнуть другие птицы, берущие насекомых. Так естественный отбор привел к образованию специализированных форм, которые благодаря разным способам добывания пищи заполнили все «запланированные» для певчих птиц места — их называют также экологическими нишами, — и на Галапагосах смогло существовать большое количество вьюрков. Возникли формы, сумевшие приспособиться к разным условиям, причем несходство в образе жизни отразилось прежде всего на форме клюва. Это показано на рисунке (стр. 107). В верхнем ряду представлены вьюрки, питающиеся почти исключительно насекомыми. Берущий насекомых вьюрок Certhidea olivacea живет как славка. Подобно ей, он обыскивает в поисках добычи ветки, листья, а также траву, и слабым длинным клювом ловит насекомых на лету. Другой насекомоядный вьюрок Cactospiza pallida выступает на Галапагосах в роли отсутствующего здесь дятла. Он ползает вверх и вниз по стволам деревьев и расширяет крепким прямым клювом трещины и щели. Дятел, как известно, выдолбив в коре дырку, достает оттуда личинки подвижным длинным языком, к которому жертвы пристают, как к смоле. Некоторые виды дятлов пронзают насекомое языком, как гарпуном. У галапагосского дятлового вьюрка длинного языка нет. Он действует единственно возможным для себя способом: обнаружив в расширенной им щели или под корой насекомое и убедившись, что он не в силах вытащить его, дятловый вьюрок схватывает кактусовую иглу и, держа ее в клюве за один конец, тычет другим в дырку до тех пор, пока насекомое не выползет наружу. Тогда вьюрок бросает иглу и хватает свою добычу. Замечательный пример того, как птицы пользуются орудиями!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: