Алексей Яблоков - Фенетика

- Название:Фенетика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Яблоков - Фенетика краткое содержание

Книга лауреата премии им. А. Н. Северцова АН СССР доктора биологических наук А. В. Яблокова посвящена фенетике — новому пограничному направлению генетики, изучающему характерные для разных популяций животных и растений дискретные признаки, или фены. Рассказывается о том, как с помощью этих признаков можно изучать состав и динамику популяций. Показано значение полученных фенетикой данных для науки и практики: для изучения эволюции, организации рационального использования промысловых видов и охраны животных и растений.

Фенетика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все эти предположения доступны дальнейшей проверке. Надо дополнительно сравнить популяции по другим фенам. Совпадение по одному-двум фенам может быть случайным, но вероятность совпадения по нескольким фенам ничтожно мала и ею можно пренебречь. Другой путь проверки — сравнение условий существования островных популяций как с отдаленной от берега популяцией, сходной по биохимической характеристике, так и с какими-либо другими популяциями на этих и других островах, где сходное направление естественного отбора. Так можно из уравнения с несколькими неизвестными постепенно прийти к желанному уравнению с одним-двумя неизвестными.

Интересный пример касается гавайских дрозофил. (Научная статья американского генетика X. Карсона, посвященная их описанию, называется «Хромосомные следы происхождения видов».) Исследовались частота и характер расположения поперечных дисков (темных участков) в пяти хромосомах 69 видов гавайских дрозофил. Эти типичные дискретные признаки, касающиеся тонкой морфологии хромосом, можно считать морфологическими фенами. Их преимущество в том, что на пути от гена к признаку они находятся «близко» к генам. Все исследованные виды по исчерченности хромосом распределились на три группы, каждая из них включала филогенетически близкие формы. Эти группы, судя по фенетике, происходят от предковых форм, обитавших на о-ве Мауи. Поскольку геологическая история отдельных островов изучена достаточно хорошо, можно в данном случае как бы восстановить ход эволюционного процесса на протяжении нескольких сот тысяч лет. Примененный автором способ сравнения позволил высказать предположение, что несколько видов дрозофил, ныне обитающих на Гавайях, происходят от единственной самки: об этом говорит повторяющееся у всех уникальное сочетание дисков, которое не могло возникнуть независимо у разных особей.

Исследования гавайских дрозофил выполнены, несомненно, под влиянием классических работ по североамериканским дрозофилам, проведенных Ф. Г. Добржанским и А. Стертевантом в 30-х годах. В них показано, что, зная порядок генов в одной из хромосом, можно восстановить порядок и последовательность возникновения серии последовательных инверсий (поворотов на 180° участков внутри хромосомы), каждая из которых характерна для отдельных популяций и групп популяций. Эта работа остается лучшей в мировой литературе по точности и однозначности результатов. Она была выполнена не на фенетическом, а на генетическом уровне — все этапы ее подтверждались многочисленными экспериментами по скрещиванию дрозофил разных популяций.

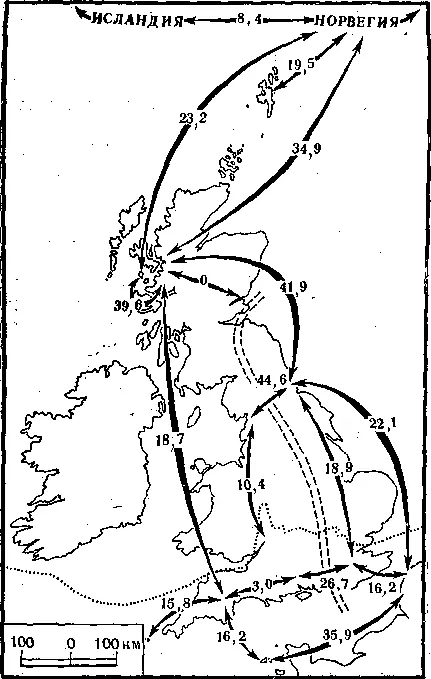

Рис. 16. Фенетические дистанции между популяциями лесных мышей разных районов Великобритании и соседних стран (в условных единицах)

Пунктиром обозначена граница максимального оледенения, двойным пунктиром — современный ареал доледниковых популяций

Фенетические данные (не столь надежные порознь, как генетические) в совокупности позволяют прийти к хорошо обоснованным микроэволюционным выводам.

Последним из серии примеров, иллюстрирующих феногеографический подход для расшифровки микрофилогенеза, будет пример исследования популяций лесных мышей в Англии. Это одно из наиболее обстоятельных феногеографических исследований было выполнено генетиком Р. Берри. Он изучал 20 фенов черепа у лесных мышей, обитающих в Шотландии и на прилежащих островах. По суммарному коэффициенту сходства была восстановлена история заселения этих островов. История состояла из двух периодов. Первый начался с момента максимального оледенения Европы, когда только самая южная часть современной Англии оставалась свободной ото льда (рис. 16). Именно здесь пережили ледниковое время немногочисленные тогда популяции мышей. По мере отступления ледника на север они стали распространяться к северу, но заняли только юго-восточную часть Англии.

Позднее, через несколько тысяч лет после этих событий, начался второй период истории. На север Шотландии уже в VIII в. приплыли викинги из Норвегии (их путь можно проследить по частоте фенов в популяции кошек), с ними сюда попали и норвежские лесные мыши. Постоянным центром активности викингов стал небольшой островок Ейгг среди Внутренних Гебридских островов. Так показывают и археологические исследования, и фенетические сравнения. Отсюда впоследствии и распространились лесные мыши во всей северной части Англии. Сейчас на большей части страны живут лесные мыши, происходящие из Норвегии; лишь на юго-востоке обитают потомки коренных доледниковых популяций.

Реконструкция микрофилогенезов большого числа видов позволит получить много интересных данных по особенностям протекания процесса микроэволюции и откроет новые возможности для глубокого понимания особенностей тех или иных видов. Конечно, такая реконструкция будет особенно убедительна при учете достаточно большой совокупности фенов.

Феногеография, структура вида и систематика

Феногеография, несомненно, поможет и в решении некоторых проблем внутривидовой таксономии.

Формально подвид выделяется в том случае, если не менее чем 75 % особей данной группы отличаются по каким-либо признакам от остального состава вида. Подвиды чаще всего выделяются по количественным признакам — интенсивности окраски, размерам и пропорциям, различиям в каких-либо эколого-физиологических процессах (срокам размножения, например), связанным с географической локализацией. Преимущество, конечно, остается за морфологическими признаками, так как систематик хочет знать, к какому подвиду относится тот или иной музейный экземпляр, о котором зачастую ничего, кроме его морфологии и места сбора, не известно.

Фенетический подход на определенном этапе споров о реальности и принципах выделения подвидов «подлил масла в огонь». Чего стоит, например, известный в нашей литературе по описанию Э. Майра (1972) знаменитый пример с саламандрой Plethodon jordanii в Аппалачах. Выделены ареалы отдельных фенов внутри видового ареала. Причем внутри отдельных ареалов не менее чем 95 особей из 100 обладают одним из указанных признаков. Ареалы дискретных признаков окраски (фенов или их комплексов) распределяются внутри ареала вида независимо друг от друга и сочетаются в разных вариантах. Формально по каждому из фенов следует выделять отдельный подвид этого вида саламандр. Но в таком случае одна и та же популяция (хотя в ареале каждого фена, конечно же, находятся многие популяции) должна будет относиться к разным подвидам. Более того, поскольку определенное сочетание фенов также может рассматриваться как таксономический признак, не следует ли выделять в местах перекрывания двух фенов третий подвид, в местах перекрывания трех фенов — четвертый и так далее?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: